アクセシビリティは「全員のための設計」である

バリアフリー、ユニバーサルデザイン、インクルーシブ——。近年、博物館の運営や展示設計において、こうした語が頻繁に用いられるようになりました。その背景には、高齢化社会の進行や、多様な障害特性をもつ人々の社会参加への意識の高まり、多文化共生を前提とした社会構造の変化があります。とりわけ博物館という空間においては、来館者の誰もが「訪れることができる」だけでなく、「そこに滞在し、学び、楽しみ、参加できる」ことが求められています。アクセシビリティは、もはや特定の利用者への「特別な配慮」ではなく、あらゆる来館者の多様性を前提とした空間とサービスの「基本設計」であるべきなのです。

そもそも「アクセシビリティ」という概念は、物理的なアクセス(段差の解消やスロープの設置など)から出発した言葉でした。しかし近年では、その対象は急速に拡張しています。視覚や聴覚に障害のある来館者、発達障害や感覚過敏をもつ子どもたち、小さな子どもを連れた家族、日本語を母語としない外国人観光客、高齢者、認知症の方々——こうした「多様な来館者」にとって、安心して訪れることができる空間をどう実現するかという課題は、博物館の設計思想そのものを問い直すものとなっています。

このような視点の広がりは、博物館が単なる展示の場にとどまらず、学びと交流の場、あるいはコミュニティの包摂とつながりを育む「文化的インフラ」として期待されていることとも無関係ではありません。アクセシビリティを確保することは、来館者の滞在時間を延ばし、再訪を促すという経営的な意味においても有効ですが、それ以上に、博物館が「自分の場所」として感じられる人を増やすための根本的な取り組みでもあります。

重要なのは、アクセシビリティを「誰かのための対応」として捉えるのではなく、「すべての人にとっての快適さと参加の保証」として位置づけ直すことです。たとえばスロープの設置は車椅子利用者のためだけでなく、ベビーカー利用者や高齢者、荷物の多い観光客にも有効です。同様に、わかりやすい言葉で書かれた展示解説は、日本語学習者や子ども、あるいは専門知識のない初来館者にとっても、展示への理解と親近感を深めるきっかけになります。つまり、「アクセシブルな設計」は、誰か一人のためではなく、博物館という空間の“全体的な質”を高める取り組みでもあるのです。

アクセシビリティの理論的背景 ― 社会モデルとUDL

博物館におけるアクセシビリティを論じるにあたっては、まず「障害とは何か」という根本的な問いに立ち返る必要があります。この問いに対する考え方は大きく二つに分類され、それぞれ「医学モデル(個人モデル)」と「社会モデル」として知られています。前者は、障害を個人の身体的・認知的な欠陥としてとらえ、治療や補助を通じて“克服”する対象として扱います。これに対して後者は、障害を社会的・環境的な構造の中で生じる制約と捉えます。たとえば車椅子利用者にとって階段しかない施設は「移動の障害」を生みますが、それは身体の機能そのものではなく、「段差を前提とした空間設計」が障壁となっているのです。

このような「社会モデル」は、1990年代以降の障害者権利運動や国際的な人権論議の中で広がりを見せ、やがて公共施設や教育機関の設計・運営にも大きな影響を与えてきました。特に博物館のような学びと体験を提供する場においては、アクセシビリティを「出入口の整備」にとどめず、展示の構成・言語表現・スタッフの接遇・情報の伝達手段にまで広げて捉えることが求められるようになっています。

こうした中で注目されてきたのが、「ユニバーサル・デザイン(UD)」や「ユニバーサル・デザイン・フォー・ラーニング(UDL)」の概念です。ユニバーサル・デザインとは、高齢者、障害のある人、子ども、外国人など、誰もが使いやすいように空間や製品を設計する思想を指します。これに対して、UDLは主に教育現場で発展した概念であり、学習のスタイルや理解の仕方が異なるすべての学習者に向けて、多様な学びの入り口と方法を提供することを重視します(Rappolt-Schlichtmann & Daley, 2013)。

博物館の展示設計においても、このUDLの視点を応用することで、より多くの来館者にとって意味ある体験が可能になります。たとえば、ある展示が「映像」「実物」「解説パネル」「触知模型」「音声ガイド」といった複数のメディアで構成されていれば、来館者は自分にとって理解しやすい方法を選んで体験することができます。これは障害の有無にかかわらず、学びのスタイルが異なるすべての来館者にとって有益です。

また、UDLの原則では、来館者が自分のペースで情報を選び取り、参加の仕方を調整できることが重視されます。この点において、博物館が提供する展示やサービスの「柔軟性」こそが、アクセシビリティの質を決定づけるといっても過言ではありません。

Rappolt-SchlichtmannとDaley(2013)は、UDLを博物館に適用することで、従来の「展示を見せる」モデルから、「参加を促す」モデルへと転換できると述べています。展示の主語が「来館者」へと移行することで、学びや体験の中心には個人のニーズや背景が据えられるようになり、結果として博物館の社会的包摂力が高まるのです。

つまり、アクセシビリティの確保とは、単に「障害者への配慮」ではなく、博物館そのもののあり方を問い直すことであり、多様な来館者にとって意味のある「選択肢」や「自由度」をデザインする営みなのです。

多様な来館者に応える空間とサービス

博物館は、その設計思想や運営体制において、「不特定多数」ではなく「具体的な誰か」を想定することで初めて、多様な来館者にとっての公共性を実現することができます。アクセシビリティの課題を空間やサービスの設計上の問題として捉える際、まず重要なのは、「誰にとって、どのような障壁が存在するのか」を丁寧に理解することです。ここでは、実際の博物館現場で取り組まれている対象別の設計・運営の工夫を紹介しつつ、来館者視点のアクセシビリティ向上策を検討します。

感覚障害への対応 ― 視覚・聴覚への配慮と多様なメディアの活用

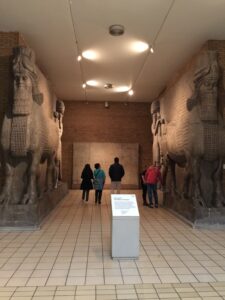

視覚や聴覚に障害のある来館者にとって、展示や空間の「情報の取得可能性」は来館体験の質を左右する大きな要素です。従来、博物館は視覚的な情報伝達に強く依存しており、視覚障害者にとっては「見ることを前提とした展示」はしばしば体験の障壁となってきました。

これに対し、ヨーロッパでは視覚障害者に向けたアクセシブルな展示が徐々に広がりを見せています。MesquitaとCarneiro(2016)の調査によれば、ポルトガル・スペイン・フランス・イギリスの4か国における博物館で、視覚障害者のために触知展示、拡大文字のキャプション、オーディオガイド、点字パンフレットなどを組み合わせた展示が一定程度導入されています。彼らは「展示空間の照明設計」や「誘導サインの配置」も、アクセシビリティにとって決定的に重要であると指摘しています。

一方で、聴覚障害者に対しては、字幕付き映像や手話通訳の導入、あるいは筆談によるコミュニケーション補助が求められます。アメリカでは、聴覚に障害をもつ来館者が事前に「支援機器の貸し出し」や「手話通訳付きツアー」を予約できる体制を整えている博物館もあります。こうした対応は、事前情報の整備と連動していることが多く、WebサイトやSNSでの多言語・多形式の情報提供も重要な要素となります。

また、視覚や聴覚の補助にとどまらず、展示自体を「マルチモーダル」に設計することも近年注目されています。音声、映像、触覚、身体の動きをともなうインタラクティブな展示は、感覚障害の有無にかかわらず、来館者全体の参加意識と没入感を高める効果があります。これは単なる「配慮」ではなく、むしろ「展示の質を高める設計戦略」として位置づけることができるでしょう。

このように、感覚障害のある来館者に対するアクセシビリティの実現は、特別な装置の導入にとどまらず、展示そのものの構造や表現方法の見直しにつながっていきます。情報を一方向的に提示するのではなく、多様な入口とメディアを通じて「誰もが意味のある体験にアクセスできる」空間を構想することが、現代の博物館に求められているのです。

発達特性や感覚過敏への配慮 ― 静かな時間、予習、そして選択可能な体験へ

自閉スペクトラム症(ASD)やADHD、学習障害などの発達特性を持つ来館者にとって、博物館という空間はしばしば過剰な刺激の場となります。人混み、音響、光の点滅、展示の複雑な構造、予測できない移動動線——こうした要素は、感覚過敏や不安傾向を引き起こし、結果として「来館そのものを避けたい場所」になりかねません。しかし、こうした特性を持つ人々にこそ、文化施設とのつながりや体験機会の保障が重要であり、それを可能にする空間とサービスの設計が求められています。

発達障害のある子どもを対象とした博物館のアクセシビリティ設計の好事例として知られているのが、米国ヒストリックハウス・トラストの実践です。Lurio(2016)は、自閉症の子どもたちが歴史的建造物を訪れる際の障壁を調査し、それに応答する形で「参加型」「静かな環境」「事前予習可能な情報提供」を重視したカリキュラムを開発しました。具体的には、展示室内の照明を調整し、音響効果を最小限に抑えるとともに、来館前に親子が一緒に読むことのできる「ソーシャルストーリー(来館体験の流れを絵本形式で説明するもの)」を配布しています。

このようなアプローチは、来館時の“予測可能性”を高めることで、不安や混乱を軽減し、安心して参加できる体験環境を提供することを目的としています。実際、ASDのある子どもたちにとっては、展示内容そのものよりも、「空間の変化」や「順路の不確実性」が大きなストレス要因となる場合があります。したがって、情報提供の段階から「空間にアクセスできる状態」を設計していくことが、現代のアクセシビリティの核心だといえるでしょう。

また、こうした設計は決して発達障害のある来館者のみに役立つものではありません。たとえば「静かな時間帯(quiet hour)」の設定は、感覚過敏のある来館者に限らず、小さな子どもを連れた家族や、混雑を避けたい高齢者にとっても有益です。同様に、「展示を読む」「映像で観る」「体験で触る」といった複数の方法が用意されていれば、どの来館者にとっても“自分に合った接し方”を選ぶことが可能になります。

発達特性に配慮するということは、特別対応を追加するのではなく、「選択肢を設計すること」に他なりません。選べる展示、予習できる導線、静けさが保証された時間帯。それらは、インクルーシブな博物館を形づくる「柔軟なアクセシビリティ」の基本構成要素なのです。

多言語話者・外国人観光客への対応 ― 言語の壁を越える設計と情報提供

日本の博物館において、「外国人観光客への対応」はインバウンド施策の文脈で語られることが多くありますが、言語の問題は単なる観光促進策にとどまらず、アクセシビリティの本質にかかわる重要な課題です。展示解説や案内表示、スタッフとのコミュニケーションなど、言語に基づくバリアは来館者の理解と体験の質に直接影響を与えます。

とりわけ、母語が日本語でない来館者にとって、展示や館内サービスがどれだけアクセス可能であるかは、博物館が「開かれた文化資源」であるかどうかのリトマス試験紙のようなものです。観光客だけでなく、日本で生活する多言語話者や外国ルーツの子どもたちも含めた幅広い層にとって、博物館は学びや自己理解の場であるべきだからです。

Soto HuertaとHuerta Migus(2015)は、米国の子ども博物館における多言語対応の実践事例を分析し、「多言語化=翻訳」ではなく、「言語的多様性を前提としたデザインの再構築」が必要であると主張しています。たとえば、英語・スペイン語の二言語対応に加え、非言語的コミュニケーション(ピクトグラム、色分け、図解)を取り入れることで、識字レベルや文化的背景の異なる来館者にも情報が届く展示が可能になります。

Garibay(2015)も、博物館における「多言語主義(multilingualism)」を単なるサービス拡張ではなく、「博物館の社会的責任」として再定義する必要があると述べています。彼女は、展示そのものがどの言語で語られるのか、来館者は誰を前提に作られているのか、という問いを通じて、言語の問題が「誰を参加者として想定するのか」という構造的問いに直結していることを明らかにしています。

日本においても、東京国立博物館や京都国立博物館などでは、主要展示のキャプションを英語・中国語・韓国語に対応させる取り組みが進んでいます。これらの対応は観光客の利便性向上にとどまらず、多文化共生社会における文化施設の責任を果たすものとして評価できます。

また、近年ではICTの活用により、多言語対応の選択肢が広がっています。QRコードを用いた展示解説、アプリを通じた多言語音声ガイド、AI翻訳によるリアルタイム対話など、技術的にはかなりの水準まで対応が可能になりつつあります。しかし重要なのは、こうした技術を「誰のために」「どのように」設計・運用するかという視点です。アクセスの入口が用意されていても、その存在が知られていなければ、実際の活用にはつながりません。

言語的アクセシビリティを確保するということは、単に多言語で情報を並記することではなく、「ことばに頼らない」展示の工夫や、「文化的な違いに対する想像力」を展示や接遇に埋め込むことを意味します。そしてそれは、誰か一人のための配慮ではなく、多様な社会を前提とする「博物館の基本設計」に関わる視点なのです。

高齢者や子ども連れなど、その他の来館者層への設計 ― ユニバーサルな視点の拡張

博物館のアクセシビリティを論じる際、障害の有無や言語の違いに注目が集まりやすい一方で、高齢者や乳幼児を連れた家族など、一時的・状況的な制約を抱える来館者に対する設計配慮も、同様に重要なテーマです。高齢化が進む日本社会において、身体機能の変化に対応した空間設計は今後ますます必要とされます。また、子ども連れの来館者が安心して博物館を訪れられるような「親しみやすさ」の設計も、来館者の裾野を広げる上で不可欠です。

まず、高齢者への対応としては、段差の解消や休憩スペースの確保、展示の文字サイズの調整、照明の工夫などが挙げられます。歩行が不安定な方にとって、館内の移動動線が分かりやすく、安全であることは来館意欲に大きく関わります。さらに、視力の衰えを考慮した高コントラストの文字、聴覚機能を補うヒアリングループ(磁気誘導ループ)の設置など、年齢による感覚の変化に応じた設計も必要です。

また、認知症のある高齢者に対する取り組みも近年注目されています。たとえば、英国の多くの博物館では、「認知症フレンドリー・ツアー」と呼ばれる、記憶を呼び起こすような展示解説や、ゆったりとしたペースで行う鑑賞プログラムを導入しています。これらは単なる福祉的活動ではなく、「文化参加の権利」を保障する新たなアクセシビリティの試みとして評価されています。

一方、子ども連れの来館者への配慮としては、ベビーカー対応のバリアフリー設計や授乳・おむつ替えスペースの整備、館内の音環境や照明への配慮などが挙げられます。さらに、館内が「子どもに不向きな静けさ」であるという印象を与えないよう、子どもの声や行動を受け入れる文化を職員全体で共有することも重要です。

また、小さな子どもにとっては、博物館の体験が「遊びと学びの連続」に感じられるような展示設計も効果的です。対話型展示やハンズオン体験、身体を動かして理解するような空間は、子どもの発達段階に即した学習の機会を提供するだけでなく、保護者にとっても来館をポジティブな体験として記憶させる要素となります。これは、将来のリピーターを育てるという経営的な視点からも重要です。

高齢者や子ども連れなどの来館者は、障害の有無にかかわらず、日常生活の中で制約を抱えやすい層であると同時に、博物館に新しい価値と視点をもたらす存在でもあります。こうした層に向けた空間とサービスの設計は、「誰のための博物館か」という問いに対して、日常的・多層的に応答するものとなるでしょう。

最終的に、アクセシビリティの設計とは、「特別なニーズに応じること」ではなく、「誰にとっても快適な空間を考えること」であり、それこそがユニバーサルデザインの根本思想なのです。

アクセシビリティは博物館の責任ある設計である ― 包摂を実現する文化経営の視点から

本章で見てきたように、アクセシビリティとは単に「障害者対応」や「物理的バリアフリー」を指すのではなく、博物館に関わるすべての来館者にとって、情報や体験、空間や関係性へのアクセスを保障する設計思想そのものを意味します。視覚や聴覚に障害のある来館者、発達特性を持つ子ども、多言語話者、高齢者、子育て世帯、認知症のある人——こうした多様な人々が、それぞれの仕方で博物館と出会い、そこに参加し、学び、記憶を築くことができるような空間とサービスのあり方が、現代の文化施設には強く求められています。

このような設計的視点を経営の中核に据えることで、博物館は「誰もが自分の居場所と感じられる場」として再定義されます。来館者の多様性を前提としたアクセシビリティの取り組みは、公共性の拡充に貢献するだけでなく、再来館の促進、満足度の向上、そして地域やコミュニティとの関係性強化といった経営的成果にもつながるのです。たとえば、静かな時間の導入、事前学習ツールの配布、マルチモーダルな展示設計、柔軟な情報発信などの施策は、いずれも特定の層だけでなく、すべての来館者にとって快適な体験をもたらすものです。

Rappolt-SchlichtmannとDaley(2013)が示すように、ユニバーサル・デザイン・フォー・ラーニングの導入は「展示の質」や「学びの多様性」を高めるだけでなく、来館者自身が“参加する主体”として博物館に関わる契機を生み出します。アクセシビリティは、展示空間を「見る場所」から「関わる場所」へと変容させる鍵となるのです。

さらに、近年のデジタル化の進展は、情報アクセシビリティの確保を新たな次元に引き上げています。ウェブサイトやSNSを通じたアクセス情報の発信は、来館前の不安や疑問を軽減し、個々の状況に合わせた来館計画を可能にします。これは単なるマーケティングではなく、「誰もが自分のタイミングと方法で博物館にアクセスできる」ための社会的基盤づくりでもあります。

重要なのは、アクセシビリティを「義務的に対応すべき課題」ではなく、「博物館の価値を高めるための戦略」として位置づけることです。すべての来館者が「歓迎されている」と感じられる場づくりは、単に倫理的な責任の遂行ではなく、博物館がその社会的使命を果たしながら持続可能な運営を実現するための、最も本質的な経営資源なのです。

アクセシビリティとは、「何かを追加する」ことではありません。それはむしろ、既存の設計や前提に問いを投げかけ、より多くの人に届く形へと“開いていく”プロセスに他なりません。開かれた文化施設としての博物館を実現するために、今こそアクセシビリティを、経営の中心に据え直す時ではないでしょうか。

参考文献

- Garibay, C. (2015). Redefining multilingualism in museums: A case for broadening our thinking. Museums & Social Issues, 10(1), 2–7.

- Lurio, A. (2016). Engaging children with autism at historic sites: Developing an audience-appropriate curriculum. Journal of Museum Education, 41(3), 165–173.

- Mangani, A., & Bassi, L. (2019). Web information, accessibility and museum ownership. International Journal of Tourism Policy, 9(4), 265–281.

- McMillen, R., & Alter, F. (2017). Social media, social inclusion, and museum disability access. Museums & Social Issues.

- Mesquita, S., & Carneiro, M. J. (2016). Accessibility of European museums to visitors with visual impairments. Disability & Society, 31(3), 373–388.

- Papadimitriou, F., et al. (2016). Identifying accessibility barriers in heritage museums: Conceptual challenges in a period of change. International Journal of Heritage Studies.

- Rappolt-Schlichtmann, G., & Daley, S. G. (2013). Universal design for learning in museum design. Curator: The Museum Journal, 56(3), 307–321.

- Soto Huerta, M. E., & Huerta Migus, L. (2015). Creating equitable ecologies: Broadening access through multilingualism. Museums & Social Issues, 10(1), 8–17.