はじめに

かつては来館者に向けた解説パネルや音声ガイドといった「補助的手段」に過ぎなかったテクノロジーは、いまや博物館の体験そのものを再設計する中心的な要素へと変貌しつつあります。展示を見るだけでなく、デジタル空間で触れ、データとして記録し、あるいは自身のスマートフォンで生成された案内に導かれるというように、来館者と博物館との関係はますます多層化・個別化されてきています。このような状況下で注目されるのが、AI(人工知能)・IoT(モノのインターネット)・XR(拡張現実)といった先進的技術の活用による博物館経営の変革です。

これらの技術は単なる「展示の演出」手段にとどまりません。AIは来館者の行動データを解析し、展示導線やマーケティング戦略の最適化に活用され、IoTは温湿度管理や照明制御を通じて資料保存と運営効率の両立を支援します。また、XR技術は仮想空間上での展示拡張や、実空間とデジタルの融合による新しい没入体験を実現します。つまり、テクノロジーは展示・教育・運営のいずれにおいても、博物館のミッションとビジネスモデルを再構築する鍵として位置づけられつつあるのです。

こうした技術革新は、単に最新機器を導入するという表層的な取り組みにとどまらず、来館者との新たな関係性を設計し直す契機を提供しています。たとえば、AIによるパーソナライズは「一人ひとりの学びや発見」に寄り添う体験設計を可能にし、XRは展示空間の物理的制約を超えてストーリーテリングの幅を拡張します。IoTの導入はバックヤードの効率化を通じて、限られたリソースの中で高品質な展示・教育活動を維持するための支援基盤となります。

本稿では、これらの先進的テクノロジーがもたらす変化を、「来館者体験」と「博物館経営」の両面から捉え直し、それが博物館の未来像にどのような影響を及ぼすのかを探っていきます。単なる技術導入の可否ではなく、それをどのような戦略的意図のもとで導入し、どのような成果につなげるのかという視点から、事例と理論を交えながら検討を進めます。

テクノロジーの分類と博物館への応用可能性

博物館に導入される先進的テクノロジーは、単一の目的や機能に限定されるものではありません。展示演出、来館者サービス、資料保存、教育活動、施設管理など、幅広い領域で活用が進められており、その技術的特性に応じた分類と応用の可能性を理解することが、戦略的な導入の第一歩となります。本節では、近年特に注目されている三つの技術、すなわちAI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)、XR(拡張・仮想・複合現実)に焦点を当て、それぞれの特徴と博物館における活用可能性を整理します。

AI:パーソナライズと意思決定支援

AIは来館者の属性・行動・嗜好に基づくパーソナライズを可能にし、展示内容や解説の最適化に貢献します。たとえば、スマートフォンを介したAIガイドは、来館者ごとにカスタマイズされたルートや情報提示を実現します。また、AIはマーケティング分析や展示導線の最適化といった経営的領域にも応用されており、来館者の滞在時間や関心の可視化により、意思決定の質を向上させる効果が期待されています(He et al., 2018)。

IoT:運営効率化と資料環境の最適化

IoT技術は、センサーや通信技術を活用して、施設内の環境モニタリングや資料保全をリアルタイムで支援します。たとえば、展示室の温湿度や照度の自動調整は、来館者の快適性を保ちつつ、貴重な資料の劣化を防ぐ上で不可欠です。また、来館者の動線や混雑状況を把握するためのビーコン設置やRFIDタグの導入も、運営の最適化と安全管理に貢献しています(Kamariotou et al., 2021)。

XR:空間と時間を超える体験の創出

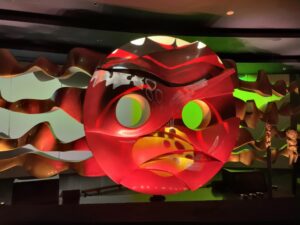

XRは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)の総称であり、展示空間の拡張と新たな没入型体験の創出に大きな可能性を持っています。たとえば、発掘現場や建造物の復元を仮想空間で再現することで、実物の限界を超えた解釈やストーリーテリングが可能となります。また、身体的・地理的な制約を超えて体験を提供できる点は、アクセシビリティの観点からも重要な意義を持ちます(Petrelli et al., 2017)。

このように、AI・IoT・XRはそれぞれ異なる技術的特徴を持ちながらも、博物館の多様な課題に対して重層的に応用可能です。次節では、これらの技術が実際にどのように活用されているのか、国内外の具体的な事例を通じて確認します。

IoTの活用事例:環境制御と運営の可視化

IoT(Internet of Things)は、展示室内の各種データをリアルタイムで収集・活用する技術として、多くの博物館で導入が進められています。特に、温湿度・照度・振動といった環境データをセンサーで常時モニタリングし、それらをもとに空調設備や展示照明を自動制御する仕組みは、資料保存の観点から大きな意義を持っています。こうしたシステムは資料保護だけでなく、来館者の快適性や省エネルギーの観点からも注目されています(Kamariotou et al., 2021)。

また、IoTは来館者の動線把握や行動分析にも応用されています。館内に設置されたセンサーやビーコンを通じて取得された位置情報を分析することで、どの展示に多くの来館者が集まっているか、どのエリアで滞留時間が長いかといった具体的な運営データを得ることができます。これにより、展示の配置見直しや混雑緩和策、案内表示の改善など、運営判断にデータを活用する流れが形成されつつあります。

IoTの最大の利点は、従来「勘と経験」に依存していた館内管理や来館者対応を、数値に基づく判断=エビデンス・ベースド・マネジメント(EBM)へと転換できる点にあります。今後は、IoTによって収集されたデータをAIと組み合わせて解析し、展示やサービスの最適化へとつなげる試みも一層広がることが期待されます。

技術導入の課題と倫理的配慮

AI・IoT・XRといった先進的テクノロジーの導入は、博物館にとって多くの可能性を拓く一方で、さまざまな課題や倫理的リスクも孕んでいます。とくに公共的な性格を持つ博物館においては、来館者の信頼を損なわず、組織としての透明性と説明責任を果たす観点から、技術の導入に慎重さが求められます。本節では、技術導入にともなう主なリスクと、それに対する対応の方向性について検討します。

プライバシーとデータ管理の問題

AIやIoTの導入によって来館者の行動データや位置情報、滞在傾向といった詳細な情報が取得できるようになった一方で、それらのデータをどのように管理し、誰がアクセスできるのかといったプライバシー保護の観点は重要な課題です。個人を特定せず集計する仕組みを整えること、収集目的と範囲を明確に説明すること、データを保存・共有する際のガイドラインを定めることなど、制度面の整備が求められます。

アクセシビリティと格差の拡大

先進的なテクノロジーの導入が一部の来館者にとって便利で豊かな体験をもたらす一方で、高齢者やデジタル機器に不慣れな層、障害のある方々にとっては新たな障壁となる場合もあります。操作が複雑な端末や特定のアプリ環境を前提としたサービスは、来館者の包摂性を損なう恐れがあります。技術の進化がもたらす分断を回避するためには、ユニバーサルデザインの発想に立った体験設計が不可欠です。

技術依存と展示の本質の喪失

XRやインタラクティブ技術の導入によって展示が「視覚的に派手になる」ことが目的化してしまい、資料の持つ本来の意味や文化的文脈が伝わらなくなる危険性も指摘されています。とくに、テクノロジーを主役に据えすぎることによって、来館者の注意が資料そのものではなく演出に向かうような状況が生まれると、博物館の教育的・文化的使命との乖離が生じる恐れがあります。技術はあくまで目的を支える手段であることを明確にする必要があります。

コストと人材の持続可能性

テクノロジーの導入には初期投資だけでなく、運用・保守・更新にかかる継続的な費用が発生します。さらに、システム管理やデータ分析、UX設計に精通した人材の確保・育成も大きな課題です。とくに中小規模の博物館にとっては、一度導入した機器やアプリケーションをどのように持続可能な形で維持していくかが、将来的な経営上の負担となる可能性があります。

このように、先進技術の導入にはさまざまな配慮が求められます。だからこそ、技術ありきではなく、博物館のミッションや来館者との関係性を出発点とした「目的主導型の導入戦略」が不可欠です(Komarac & Došen, 2021; Fletcher et al., 2018)。

目的主導型の導入戦略とは何か

AI・IoT・XRといった先進的テクノロジーは、その革新性ゆえに導入自体が目的化してしまう傾向があります。しかし、博物館において本来重視すべきは、こうした技術を「いかに使うか」ではなく、「何のために使うか」という視点です。ここで求められるのが、技術そのものではなく、博物館のミッションや来館者との関係性を出発点とした“目的主導型の導入戦略”です。

技術主導と目的主導の違い

たとえば、「ARを入れれば話題になる」「AIで注目されたい」といった動機による導入は、持続性や組織内での定着が難しくなる傾向があります(Fletcher et al., 2018)。一方、来館者の理解支援や教育プログラムの強化、アクセス性の向上といった具体的な課題や目標から出発した導入は、明確な評価軸と成果指標を持ちやすく、職員の納得感や利用者からの支持にもつながります。

目的主導型の4つのステップ

目的主導型の導入戦略には、以下のような段階的アプローチが有効です。

- 目的の明確化:展示改善か、教育強化か、運営効率かを定める

- 適合技術の選定:目的に即した技術の比較・選択

- パイロット導入と評価:試験運用により効果・課題を検証

- 持続可能性の設計:人材・予算・保守体制の見通しを立てる

博物館の文脈における意義

このような目的主導型の戦略は、技術に振り回されず、来館者や地域社会との関係性を軸とした運営を維持するために欠かせません。Komarac & Došen(2021)は、技術の没入性が来館者の期待や関与と一致しない場合、むしろ体験の質が低下することを指摘しています(Komarac & Došen, 2021)。技術はあくまで手段であり、その選択と活用は博物館のミッションとビジョンに従属すべきであるという原則が、今後さらに重要になるでしょう。

まとめ ― 技術は“手段”としての未来を描けるか

本稿では、AI・IoT・XRといった先進的テクノロジーが博物館にもたらす変化を、来館者体験と経営戦略の両面から検討してきました。これらの技術は、個別化された学び、没入型の展示、効率的な施設運営、来館者データの可視化といった多彩な可能性を開く一方で、プライバシーやアクセシビリティ、技術依存やコストといった課題も併せ持っています。

だからこそ重要なのは、技術を「導入すること」自体ではなく、それが博物館のミッションや来館者との関係性とどう結びつくのかという視点です。目的主導型の導入戦略に立脚し、現場のニーズと社会的要請に応じて柔軟に設計されたテクノロジー活用こそが、公共文化施設としての信頼性と持続可能性を支える基盤となります。

技術は常に更新されていきます。しかし、博物館に求められるのは、そうした変化に流されるのではなく、自らの理念とビジョンに根ざして技術を取り込み、活かしていく姿勢です。テクノロジーは手段であり、それを通じて描かれる未来像こそが問われている――その視点こそが、これからの博物館にとっての出発点であると言えるでしょう。

参考文献

- Fletcher, A., Cairns, P., & Cullingford, L. (2018). How can technology support museum visitors? A user-centred study. Personal and Ubiquitous Computing, 22(4), 901–920.

- He, Z., Wu, L., & Li, X. (2018). When art meets tech: The role of augmented reality in enhancing museum experiences and purchase intentions. Tourism Management, 68, 127–139.

- Kamariotou, V., Kamariotou, M., & Kitsios, F. (2021). Strategic planning for virtual exhibitions and visitors’ experience: A multidisciplinary approach for museums in the digital age. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 23, e00195.

- Komarac, T., & Došen, Đ. O. (2021). Discovering the determinants of museum visitors’ immersion into experience: The impact of interactivity, expectations, and skepticism. Current Issues in Tourism, 24(21), 3023–3039.

- Lee, J., Jung, T., & tom Dieck, M. C. (2021). Developing museum education content using augmented reality: A case study of blended learning. Sustainability, 13(11), 5982.

- Lu, S. E., Moyle, B., Reid, S., Yang, E., & Liu, B. (2023). Technology and museum visitor experiences: A four stage model of evolution. Information Technology & Tourism, 25, 91–112.

- Navarrete, T. (2019). Digital heritage tourism: Innovations in museums. World Leisure Journal, 61(3), 200–212.

- Petrelli, D., Marshall, M., O’Brien, S., McEntaggart, P., & Gwilt, I. (2017). Tangible data souvenirs as a bridge between a physical museum visit and online digital experience. Personal and Ubiquitous Computing, 21(2), 281–295.

- Wojciechowski, R., Walczak, K., White, M., & Cellary, W. (2004). Building virtual and augmented reality museum exhibitions. Proceedings of the Ninth International Conference on 3D Web Technology, 135–144.