2025年– date –

-

博物館評価におけるロジックモデルとは何か― アウトカムから価値を説明する評価の考え方 ―

博物館評価は、長らく来館者数や事業実施回数といった数値を中心に行われてきました。これらは分かりやすく比較もしやすい一方で、博物館が本来担っている教育的・文化的な価値を十分に説明できているとは言えません。展示や教育普及活動を通じて、来館者... -

自然史博物館の役割とは何か― 標本・時間・社会をつなぐ知識インフラの正体 ―

自然史博物館と聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは、恐竜の骨格標本や剥製が並ぶ展示室ではないでしょうか。巨大な化石や珍しい動物を「見る場所」、あるいは子どもが学習に訪れる施設として、自然史博物館は広く知られています。こうしたイメージは... -

博物館の起源はどこにあるのか― メディチ家の収集から考える「博物館」と権力の関係 ―

博物館という言葉から、多くの人は「公共性」や「教育」を思い浮かべるでしょう。学校の授業で訪れ、静かに展示を見て学ぶ場所。あるいは、市民の文化的教養を高めるために整備された公共施設。そのようなイメージは、現代の博物館を考えるうえでは決して... -

シュルレアリスムとは何か― 視覚芸術から広告・ファッションへ広がった理由をシュルレアリスムの作品を観る前にわかりやすく解説 ―

なぜシュルレアリスムの作品は「事前理解」があると見え方が変わるのか シュルレアリスムの作品を前にすると、「意味が分からない」「どう見ればいいのか戸惑う」と感じることは少なくありません。奇妙な組み合わせ、不安定な空間、現実では起こりえない出... -

デジタル博物館とは何か?― 定義・特徴・具体例から分かるオンライン展示の本質

デジタル博物館とは何か 「デジタル博物館」という言葉は、近年の博物館をめぐる議論の中で頻繁に用いられるようになりました。所蔵品のデータベース化、オンライン展示、VRやARの導入、SNSを活用した情報発信など、博物館の活動にデジタル技術が深く関わ... -

なぜ博物館に企業型マネジメントはなじまないのか― 組織原理の違いから考える博物館経営 ―

博物館経営が「うまくいかない」と感じるのはなぜか 「効率化」「戦略」「KPI」が求められる時代の博物館 近年、博物館に対しても「経営」や「成果」が強く求められるようになっています。入館者数や収支の改善、事業の可視化、説明責任の強化など、公共機... -

博物館の構造的ジレンマとは何か― 博物館経営がうまくいかない本当の理由を5つの対立から考える ―

博物館の現場では、同じような議論や悩みが何度も繰り返されてきました。展示が専門的すぎて難しいと言われたかと思えば、今度は分かりやすすぎて浅いと批判される。資料の保存を重視すれば活用が進まないと言われ、活用を進めれば保存への配慮が足りない... -

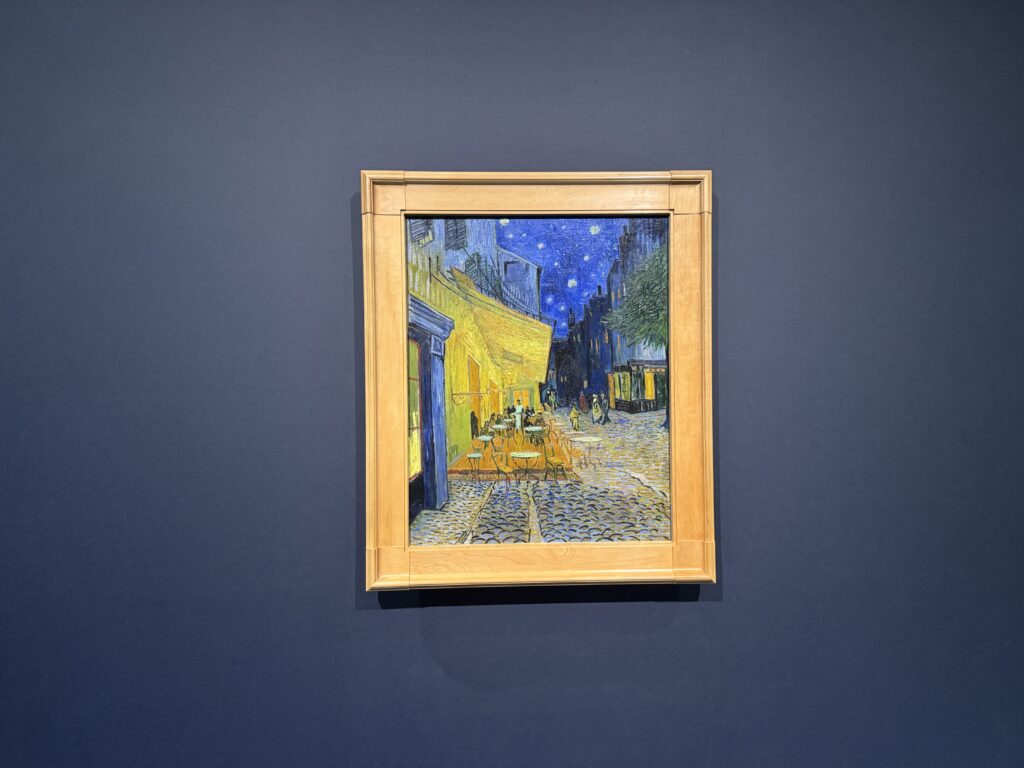

美術鑑賞とマインドフルネスの共通点とは?― 絵を見る体験が「注意の質」を変える理由 ―

美術館で、作品の前に立ち止まったものの、「正直、よく分からない」と感じた経験はないでしょうか。解説を読んでも腑に落ちない。タイトルを見てもピンとこない。それでもなぜか、すぐには立ち去らず、しばらくその場に留まってしまう。そんな時間を過ご... -

博物館の倫理規定とは何か― 博物館という制度が「判断」を引き受ける理由 ―

なぜ博物館に倫理規定があるのか 多くの博物館には、法律や条例とは別に、明文化された「倫理規定」が存在しています。これは偶然でも、付け足しでもありません。博物館という組織が、その活動を社会の中で正当化し続けるために、意図的に設けられてきたも... -

博物館資料のドキュメンテーションとデータベース化― なぜ資料は記録されなければならないのか ―

博物館では、展示室に並ぶ資料だけでなく、収蔵庫に保管されている膨大な資料一つひとつに、詳細な記録が付随しています。名称や年代といった基本情報にとどまらず、どのような経緯で収集されたのか、これまでどのように扱われてきたのか、どのような意味... -

博物館における学びの特性とは何か― 正解のない学びが生まれる理由を理論から考える ―

博物館で何が学べるのか。この問いは一見すると単純ですが、学校の授業や研修と同じ枠組みで考えようとすると、かえって答えが見えにくくなります。博物館ではテストも成績もなく、学習目標が明示されないことも多いため、「結局、何を学んだのか分からな... -

アート思考はなぜ胡散臭いのか ― 誤解が生まれる構造を学術的に読み解く ―

アート思考は「怪しい」のか 近年、「アート思考」という言葉を目にする機会が増えました。創造性を高める、新しい価値を生む、正解のない時代に必要な思考法――そのように称賛される一方で、「結局何をするのか分からない」「胡散臭い」「流行り言葉ではな... -

STEAM教育とは何か?― 歴史的背景と博物館が果たす役割、海外実践事例から考える ―

はじめに|STEAM教育と博物館を結びつけて考える意味 STEAM教育は近年、学校教育や教育政策の文脈において注目を集めています。しかし実際には、理数系教育を強化するために「STEMにアートを加えたもの」として理解されることも多く、その本来の射程や理論... -

千利休の茶の湯に学ぶアート思考― 不完全さ・注意・身体・価値判断を再設計した思考の実践 ―

はじめに|千利休とは何者だったのか― なぜ茶の湯は「アート思考」として読み直せるのか ― 茶人・文化人として知られる千利休 千利休は、日本文化を代表する人物として広く知られています。一般には「わび茶を完成させた茶人」「簡素と静寂を尊ぶ日本的美... -

なぜ日本だけが「アート思考」を再ラベリングしたのか― 海外で語られない理由と社会構造の分析 ―

なぜ「アート思考」は日本だけで強調されるのか 近年、日本では「アート思考」という言葉を目にする機会が急速に増えています。ビジネス研修や教育、さらには博物館・美術館の文脈でも、アート思考は創造性や判断力を高める重要な概念として語られるように... -

博物館は社会的課題を議論する場になれるのか― Hunter Museum of American Art「Art + Issues」に学ぶ対話型博物館教育 ―

博物館は、静かに作品を鑑賞し、専門家の解説を学ぶ場所──そのような理解は、いまもなお一般的です。しかし、社会が分断や不確実性を深めるなかで、私たちに本当に必要とされている学びは、知識を増やすことだけなのでしょうか。意見が割れ、正解が存在し... -

美意識とは何か?――美術鑑賞が私たちの判断力を育てる理由

はじめに|なぜ今、美意識を問い直すのか 「美意識が高い」と言われると、多くの場合それは「センスが良い」「感覚が洗練されている」といった意味で理解されます。しかしこの理解は、美意識を生まれつきの才能や個人の好みに還元してしまい、その本質を捉... -

なぜ若い世代は博物館に行かないのか|非来館を合理的判断として読み解く

はじめに:若者の「博物館離れ」は本当に関心の低下なのか 若い世代が博物館に足を運ばなくなっている、という指摘はしばしば耳にします。その原因として最も多く語られるのが、「若者は博物館に興味がない」「デジタル世代は本物に関心を示さない」といっ... -

博物館はなぜリーダーシップ研修に有効なのか― エグゼクティブコーチングと博物館教育の接点 ―

はじめに|なぜ今「博物館×リーダーシップ研修」が注目されているのか 近年、企業や組織におけるリーダーシップ研修は、以前にも増して難しさを抱えるようになっています。環境変化が激しく、正解が事前に用意できない状況が常態化するなかで、「望ましい... -

どのように美術鑑賞をするとアート思考は鍛えられるのか

導入|「アート思考」は才能ではなく、鑑賞の手順で鍛えられる アート思考という言葉を聞くと、「発想力が豊かな人のもの」「芸術的センスがある人向けの考え方」と感じる方も少なくありません。その結果、「自分には関係ない」「どう身につければよいのか... -

美術館で「見る力」は鍛えられるのか― 美的センスを支える視覚的判断力の正体 ―

美術館で「見る力」は本当に鍛えられるのか 美術館で「よく分からない」と感じるのは普通のこと 美術館を訪れたとき、「よく分からない」「何を見ればいいのか分からない」と感じた経験は、多くの人に共通しています。とりわけ初めて美術館に来た人や、美... -

アート思考はビジネスパーソンに必要なのか?|問題解決では通用しない時代の問いの立て方

はじめに アート思考という言葉がビジネスの文脈で語られるようになって久しくなりました。一方で、「感性を鍛える話なのではないか」「ひらめき重視で実務には向かないのではないか」といった違和感を抱く人も少なくありません。実際、検索欄に「アート思... -

博物館のアンケート回収率を上げるには?― 来館者調査の設計と改善 ―

博物館のアンケート回収率を上げたい人へ:設計を変えれば回収率は改善できます 博物館のアンケート回収率が伸びないことに悩んでいる現場は少なくありません。展示やプログラムを改善したくても、来館者の声が十分に集まらなければ、どこをどう見直すべき... -

アート思考とデザイン思考の違いとは何か― 問題発見と問題解決から読み解く ―

はじめに アート思考とデザイン思考は、近年しばしば同じ文脈で語られ、あたかも似た思考法であるかのように扱われています。しかし実際には、両者は単なる手法の違いではなく、創造性をどのように捉えるかという理論的前提が大きく異なっています。その違... -

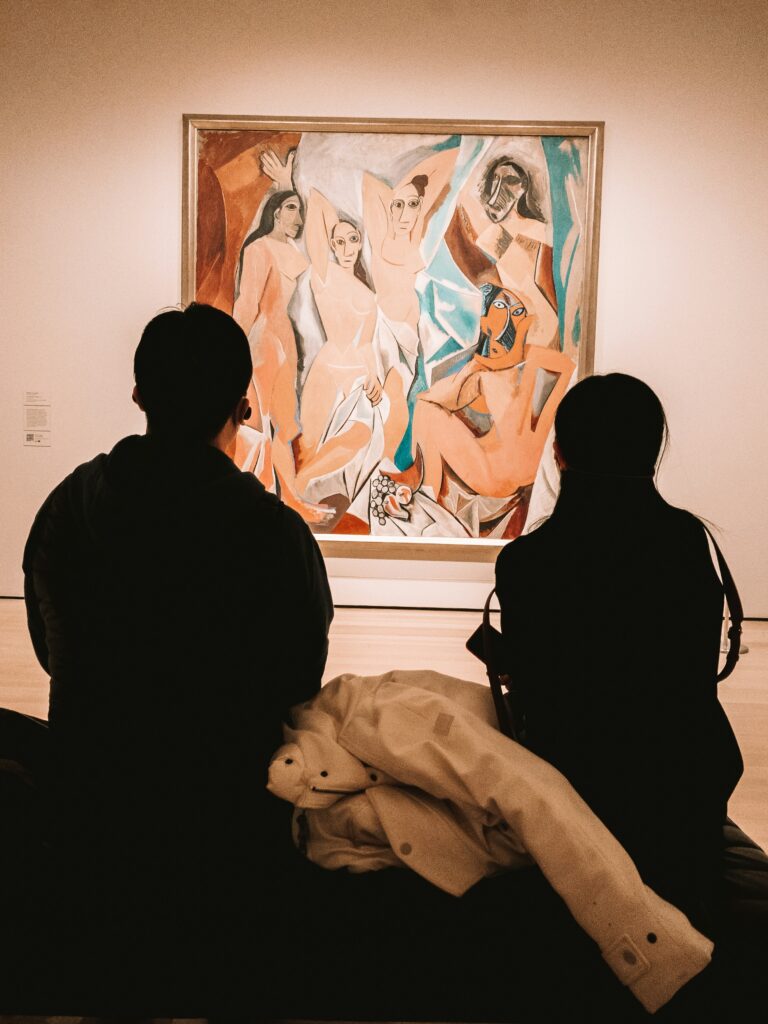

MoMA「Art & Inquiry」とは何か― 探求型鑑賞を実践につなげる教育プログラムの全体像 ―

はじめに 近年、美術館や学校教育の現場だけでなく、企業研修や組織開発の文脈においても、「探求型鑑賞(Inquiry-based learning)」という言葉が注目されるようになっています。その代表的な実践例の一つが、ニューヨーク近代美術館(MoMA)が公式に提供... -

アート思考とは何か?― 問題解決ではなく「何が問題かを再定義する」思考の正体 ―

アート思考とは何か?― 問題解決ではなく「何が問題かを再定義する」思考の正体 ― 「アート思考」と聞くと、多くの人は「創造的な問題解決」や「柔軟な発想で課題を乗り越える方法」を思い浮かべるかもしれません。ビジネスや教育の文脈では、アート思考は... -

博物館に行かない人は、どうすれば来てくれるのか― 初来館を成立させる5つの条件 ―

博物館に行かない人は、本当に「関心がない人」なのか 博物館の来館者数が伸び悩む要因として、「若者の博物館離れ」や「文化への関心の低下」といった説明が語られることは少なくありません。博物館に行かない人は、そもそも博物館に興味がなく、学びや文... -

米国医学部はなぜアート鑑賞を導入するのか|観察力・共感力を育てる博物館教育の可能性

はじめに:なぜ米国の医学部はアート鑑賞を使うのか 近年、米国の主要な医学部において、アート鑑賞が正規の教育カリキュラムとして導入されていることが注目されています。ハーバード大学、イェール大学、コロンビア大学などでは、美術館での作品鑑賞や対... -

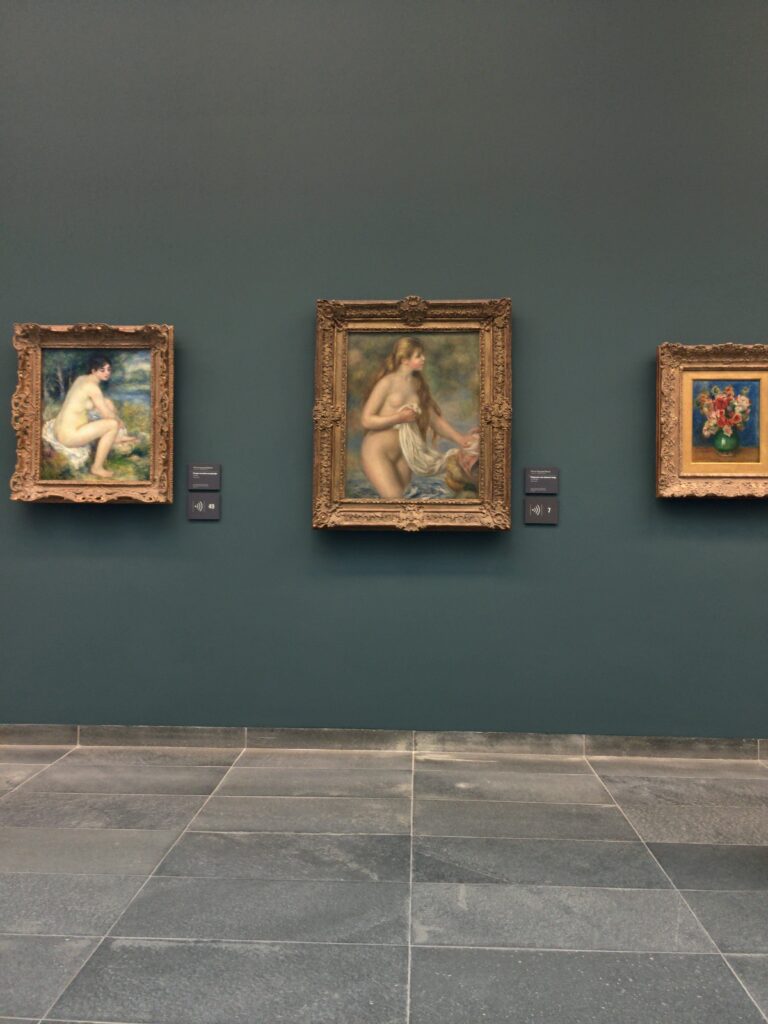

なぜルノワールは選ばれ続けたのか― 印象派の画家に学ぶビジネス戦略と経営学 ―

はじめに:なぜルノワールを経営学で読むのか 印象派の画家と聞くと、多くの場合、「時代に反逆した天才たち」「評価されないまま貧困に苦しんだ芸術家」といったイメージが思い浮かべられます。確かに、19世紀後半のフランスにおいて、印象派は既存の美術... -

美術鑑賞のメリットとは何か?|学術研究から読み解く鑑賞体験の4つの効果

美術鑑賞には、どんなメリットがあるのか― 学術研究から見えてくる共通点 ― 美術鑑賞のメリットについて問われたとき、多くの場合、「感性が磨かれる」「癒される」「教養になる」といった言葉が挙げられます。これらは決して間違いではありませんが、どこ... -

博物館はなぜ必要なのか?文化的記憶から考える博物館の役割

はじめに 博物館と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは「古いものを集め、保管している場所」ではないでしょうか。歴史的な道具や美術作品が静かに並び、過去の出来事を伝える施設――そのようなイメージは決して間違いではありません。しかし、それだけで博... -

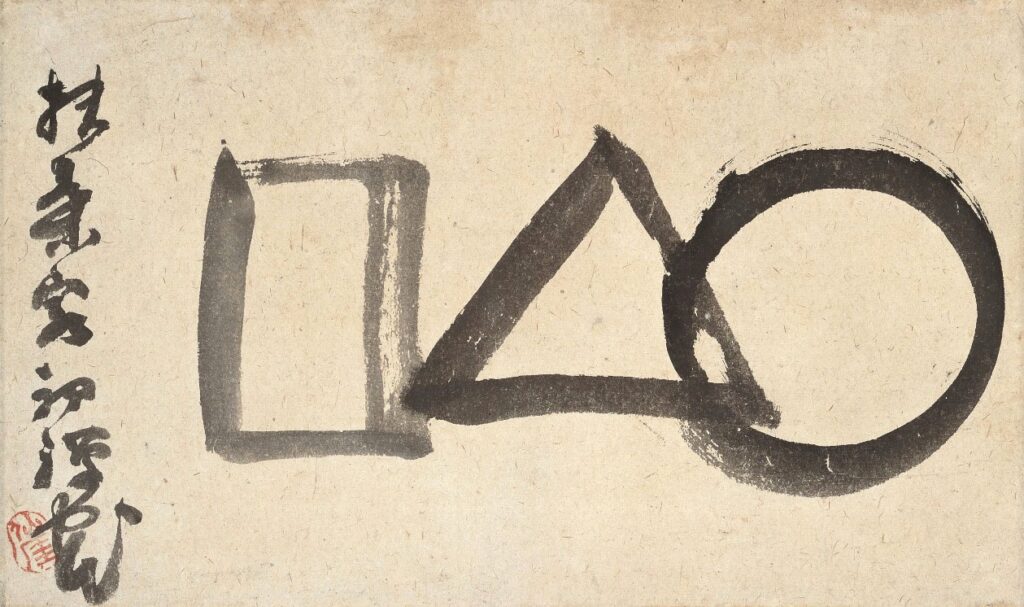

禅画は、なぜ経営に効くのか─ 仙厓義梵が200年前に実践していた人間理解

はじめに|なぜ今、禅画を経営から読むのか 禅画と聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは「分からない」「意味が難しい」「精神論」といった印象ではないでしょうか。美術史や宗教の文脈で語られることが多く、ビジネスや経営とは距離のあるものだと感じ... -

神経内科医はなぜ美術館で学ぶのか?― MANET Projectにみる医学教育×博物館教育の最前線 ―

なぜ今、医学教育に美術鑑賞が取り入れられているのか 医学教育で重視され始めた「観察力」と「不確実性への耐性」 近年の医学教育では、知識量や手技の習得だけでなく、医師としての思考の質そのものが強く問われるようになっています。とりわけ重視され... -

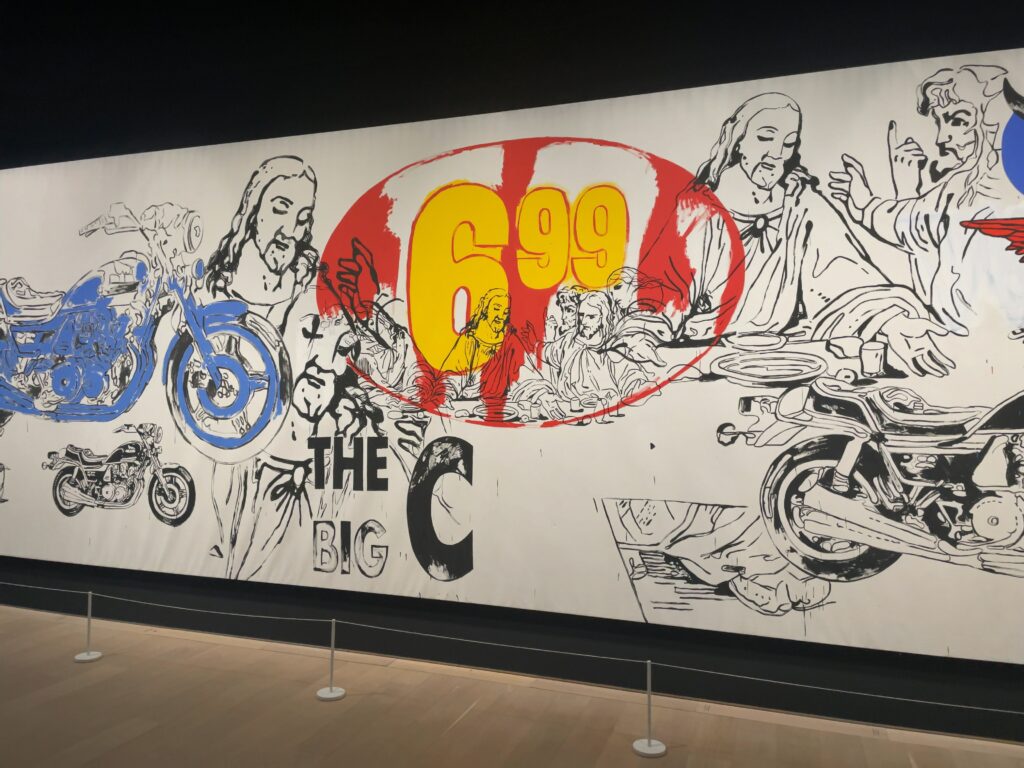

アンディ・ウォーホルに学ぶ現代マーケティング理論|アートが先取りしていた価値創造の仕組み

アンディ・ウォーホルは「ポップアートの巨匠」だけではない アンディ・ウォーホルは、一般に「ポップアートの巨匠」として知られています。キャンベルスープ缶やマリリン・モンローの肖像に代表される彼の作品は、大衆文化や消費社会を題材にした象徴的な... -

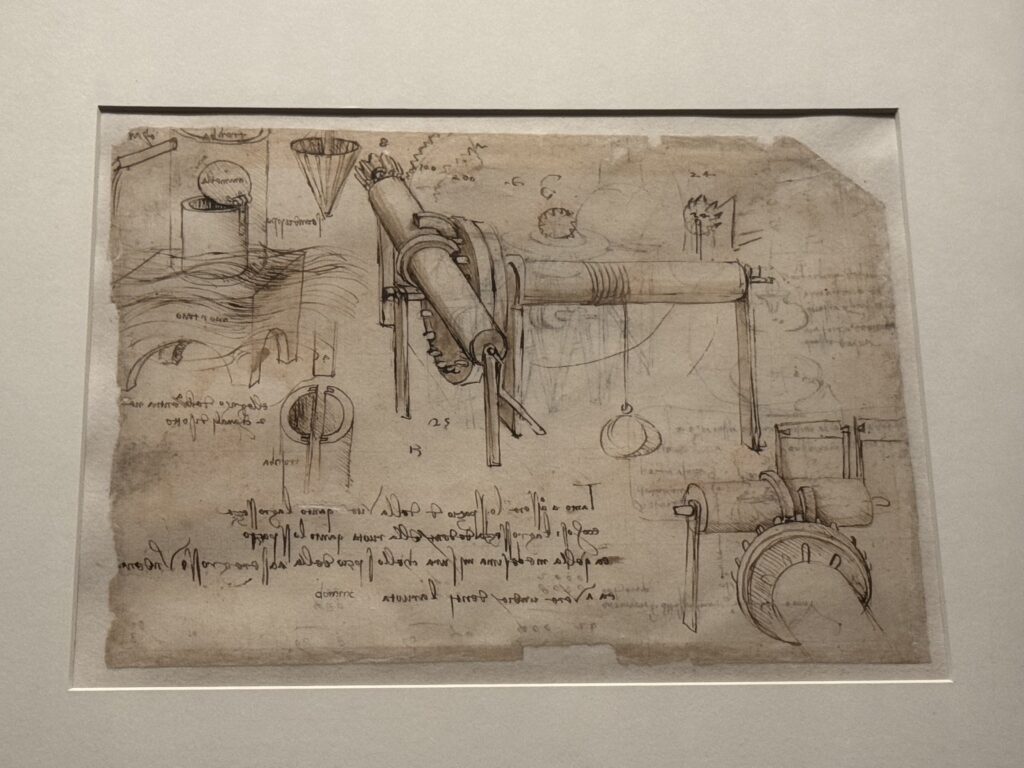

レオナルド・ダ・ヴィンチ手稿のノート思考法とは― 絵・文字・仮説で思考を前に進める方法を認知科学から解説

はじめに|ダ・ヴィンチのノートは「読みにくい」――だからこそ価値がある レオナルド・ダ・ヴィンチのノートを初めて目にした人の多くは、戸惑います。そこには、完成された理論も、美しく整った文章もありません。代わりにあるのは、途中で途切れた文章、... -

美術鑑賞で脳はどう変わるのか? ― 脳科学が示す「思考が整う」メカニズム

美術鑑賞はなぜ「頭がすっきりする」と感じられるのか 美術館を出たあと、「よく分からないけれど、頭が軽くなった」「考えが整理された気がする」と感じた経験は多くの人にあります。強い感動や明確な学びがあったわけではないのに、どこか気持ちが落ち着... -

美術館でしか生まれない鑑賞体験とは何か ― 実験室との比較から考える

美術館と実験室ではなぜ鑑賞体験が異なるのか 美術館で作品を鑑賞するとき、私たちはしばしば「同じ絵でも、図録や画面で見るのとはまったく違う」と感じます。この直観は単なる思い込みではなく、美術鑑賞研究の中で繰り返し示されてきた重要な知見です。... -

美術館の親子鑑賞は価値観をどう共有するのか ― ピノー親子の事例と最新研究から読み解く「未来への投資」

はじめに ― 美術館の親子鑑賞は、ビジネスパーソンにとって最良の「未来への投資」 現代のビジネスパーソンに共通する悩みのひとつに、「子どもとの時間をどう確保し、どう質を高めるか」という問題があります。仕事が忙しくなるほど、親子の会話や共有体... -

ピカソの多作はなぜ創造性を生んだのか|学術研究が示す「量が質を生む法則」とビジネスに活かせるアート思考

はじめに ― ピカソの多作は何を語るのか ピカソは、生涯に七万点を超える作品を残したとされるほど、多作の芸術家として知られています。絵画に限らず、素描、版画、彫刻、陶芸といった多様なジャンルで圧倒的な制作量を生み続けたその姿は、美術史の中で... -

IDEOとMoMAに学ぶアート思考:正しい問いを生む方法とデザイン思考の限界

はじめに アート思考という言葉は、この数年で急速に広まりました。企業研修や新規事業の文脈で取り上げられ、「正解のない時代に必要な思考法」として注目を集めた一方で、多くの現場では十分な成果につながらないまま流行が落ち着きつつあります。なぜア... -

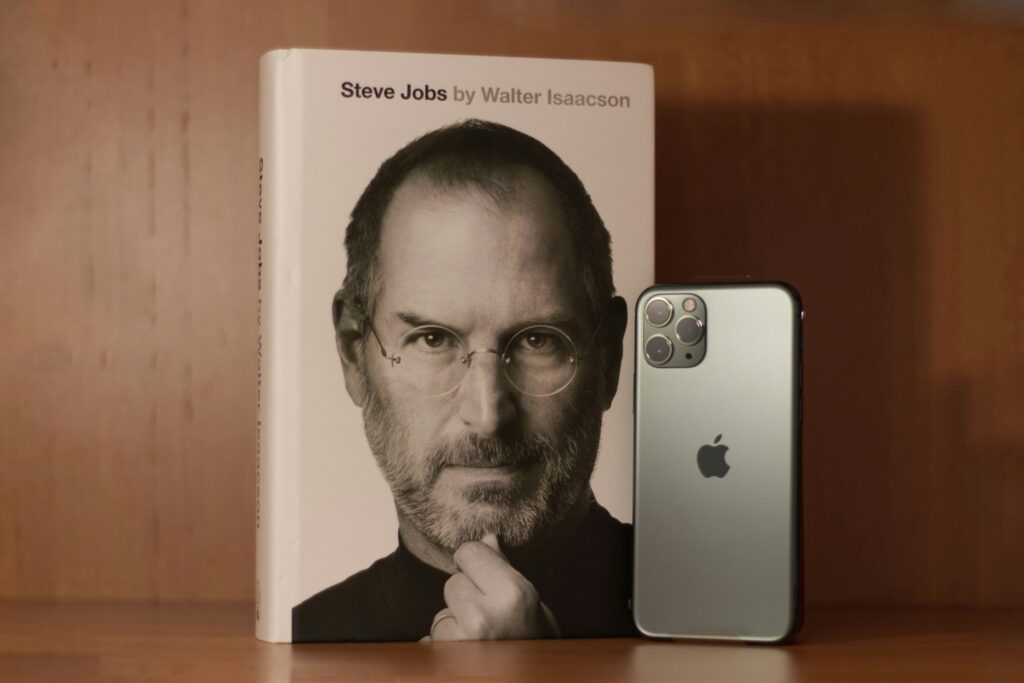

スティーブ・ジョブズはなぜ創造的だったのか―カリグラフィーとアート教育が生んだデザイン思考

はじめに スティーブ・ジョブズは、現代でもっとも創造的な経営者の一人として語られ続けています。革新的なプロダクトを次々と生み出し、テクノロジーとデザインを融合させる独自の哲学を築いた背景には、どのような学びがあったのでしょうか。彼の卓越し... -

なぜミケランジェロだけが突出した成功を収めたのか|創造性×財務リテラシーで読み解くアーティストの成功モデル

はじめに ― ミケランジェロはなぜ突出した成功を収めたのか ルネサンスには、レオナルド・ダ・ヴィンチやラファエロをはじめ、驚くほど多くの才能が集まりました。美術史上でも屈指の創造的時代に、なぜミケランジェロだけが圧倒的な存在感を放ち続けたの... -

アーティストはなぜイノベーションを生むのか サルバドール・ダリとチュッパチャプスのロゴ誕生にみるアート思考とブランド戦略

はじめに 現代の組織が直面する課題は、これまで以上に複雑で、単純な因果関係では捉えきれないものが増えています。市場や技術の変化が急速に進むなかで、既存の知識体系や分析手法だけでは十分に対応できない場面が多くなり、企業は「正解のない問題」を... -

博物館と他機関との連携とは何か|行政・大学・地域団体・企業との協働を体系的に解説

はじめに:なぜいま「他機関連携」が重要なのか 博物館は、これまで以上に複雑な社会環境の中で活動する文化機関となっています。展示の高度化、教育普及の拡大、情報技術の急速な進展、財政制約、地域社会からの期待の多様化など、多くの課題が同時進行で... -

博物館のコレクションを守るIPM:現場で使える7つの害虫管理プロセス

博物館におけるIPMの重要性と現場実務への視点 博物館が担う最も重要な使命の一つは、収蔵品を長期にわたり安定して保存し、次の世代へ確実に引き継ぐことです。そのためには、温湿度や光といった環境要因だけでなく、害虫やカビなどの生物的劣化リスクを... -

企業博物館における負の歴史展示は可能か ― Mercedes-Benz Museum の展示デザインから考える

企業博物館はどこまで「負の歴史」を扱えるのか 企業博物館は、企業の歴史や技術の発展を来館者にわかりやすく伝える場として発展してきました。多くの館では、自社の歩みを肯定的に描き、製品の優れた特徴や技術革新の成果を中心に紹介する構造が採られて... -

博物館の戦略計画をどう立てるか|体系的ガイドと実務プロセス

はじめに:戦略計画が求められる背景 博物館を取り巻く環境は、近年ますます複雑さを増しています。人口減少や少子高齢化、地域ごとの人口構造の違い、観光需要の変動などにより、来館者の行動や文化的消費のパターンは大きく変わりつつあります。オンライ... -

アシュモレアン博物館の起源から読む大学ミュージアムの三本柱 ― 研究・教育・公共性はどのように生まれたのか

はじめに:大学ミュージアムとは何か 大学にミュージアムが存在する理由について考えるとき、多くの方が素朴な疑問を抱くのではないでしょうか。大学には研究室や図書館、講義室といった教育研究のための施設が整っていますが、それでもなお「博物館」とい... -

博物館に求められる現代的課題とは何か|デジタル化・来館者変化・財政問題・社会的責任まで解説

博物館に求められる現代的課題とは何か 現代の博物館を取り巻く環境は、これまで以上に複雑で急速に変化しています。社会の価値観が多様化し、生活の中にデジタル技術が浸透したことで、人々が文化や学びに触れる方法そのものが変わりつつあるためです。こ... -

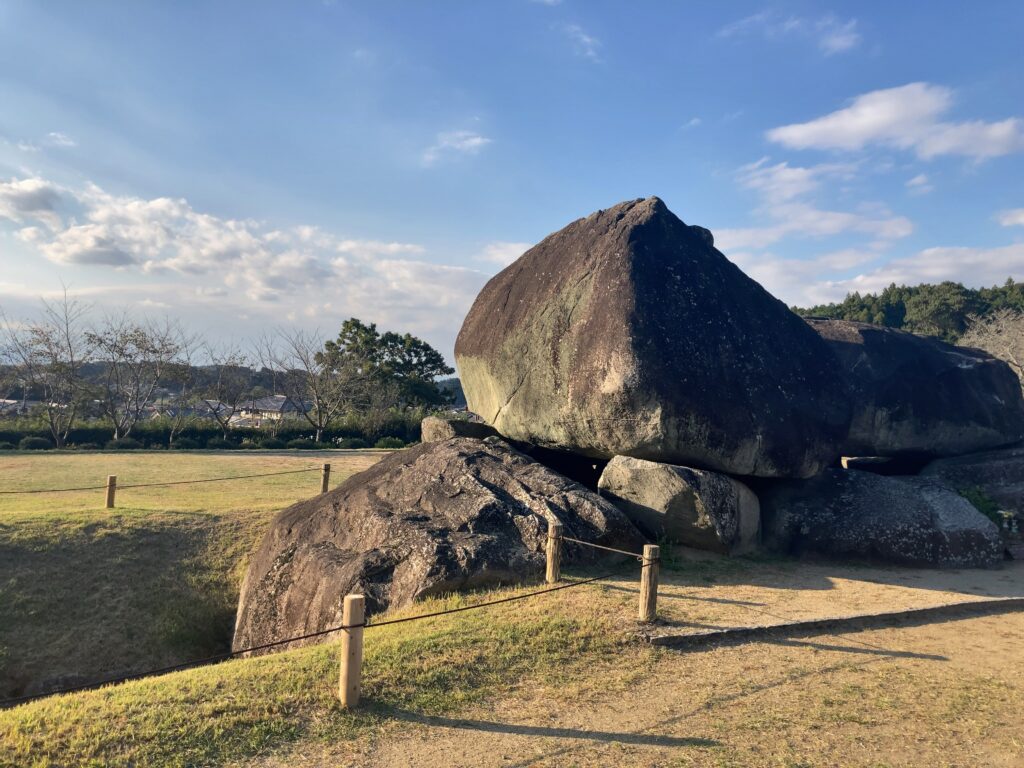

瀬戸内アート観光圏はなぜ特別なのか|公的データと文化観光研究で読み解く地域価値

瀬戸内アート観光圏とは何か 瀬戸内海に点在する島々は、近年「瀬戸内アート観光圏」として国内外から注目を集めています。従来の観光地とは異なり、自然環境と現代アート、そして建築が一体となった体験が訪問者を惹きつけており、「アートの島めぐり」「...