はじめに

博物館において「展示」は、単なる空間演出や情報提供の手段ではなく、博物館の存在意義や社会的役割を最も端的に表現する中核的な営みです。展示は来館者との対話を生み出す装置であり、知識と文化を社会へと橋渡しする仕組みとして、長い歴史の中で幾度もその姿を変えてきました。

かつての展示は、「収集されたものを分類し、正しく見せる」ことを目的としていました。展示物はそのまま、国家や科学の威信、知識の秩序を示す手段として機能していたのです。しかし20世紀後半から、そしてとりわけ21世紀に入ってからは、展示は来館者の体験や参加、さらには社会との関係性の構築を重視する方向へとシフトしてきました。

このような変化は、博物館が教育機関として、あるいは地域の文化拠点としてどのような社会的使命を担うかという問いと深く結びついています。そして同時に、展示は「経営資源」としても重要性を増してきました。限られた予算の中で何をどのように展示するか、誰に向けて発信するかといった意思決定は、博物館の経営戦略そのものといえるでしょう。

本稿では、博物館展示の歴史的な変遷をたどりながら、展示の目的や役割がどのように変わってきたのかを明らかにします。そしてそれが博物館経営にどのような影響を与えてきたのか、また今後どのような可能性を持つのかについても考察していきます。

展示の起源と近代博物館の成立

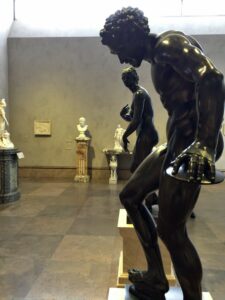

博物館の展示という営みは、人間が「ものを集め、並べ、見せる」という行為に社会的意味を見出したときに始まったといえます。特に16世紀から17世紀にかけてのヨーロッパでは、王侯貴族や学者たちが自邸の一室を用いて自然物や人工物、異国からの品、宗教的遺物などを蒐集・陳列した「キャビネット・オブ・キュリオシティ(驚異の部屋)」が誕生しました。これらの空間は、現代の博物館展示の直接的な先祖とされますが、その性質は根本的に異なっていました。

キャビネットにおける展示は、客観的な分類や体系的な解釈に基づくものではなく、所有者の好奇心や権力、富、知識欲を視覚的に表現するための舞台であり、展示の目的は「驚かせること」や「印象づけること」にありました。すなわち、展示物はその希少性や異質性によって価値を持ち、鑑賞とは知的でありながらも感覚的な行為であったのです。この時点では、展示はまだ公共的な機能や教育的目的を帯びておらず、来訪者も限られた特権層にとどまっていました。

18世紀末から19世紀にかけての啓蒙時代は、この展示のあり方を大きく転換させます。理性と科学を尊び、人間の知識と社会の進歩を信じるこの時代精神のもとで、知の体系化と普及が強く求められるようになりました。こうした背景の中で、キャビネットに眠っていた知識の源泉が「公共の財産」として再構成される機運が高まり、いくつかの国家では、王室コレクションや貴族の蒐集品が市民に開放されるかたちで公共博物館が誕生していきます。

その代表例が、大英博物館(1759年開館)やルーヴル美術館(1793年開館)です。これらの博物館では、展示は単に「ものを見せる」営みではなく、「教育的使命を担う視覚的装置」として設計されていきました。とりわけ自然史博物館や産業博物館などでは、標本や模型を系統立てて配置し、「自然の秩序」や「文明の進歩」を視覚的に学べるように構成されました。

美術館においても、時代別・地域別の展示構成が一般化し、美術史的な枠組みを通して作品を「正しく」見る態度が求められるようになりました。ここで重視されたのは、芸術の鑑賞体験を個人の感動に委ねるのではなく、ある種の「教養としての審美性」に導くことでした。こうした展示構成は、鑑賞者が特定の美的価値観や文化的序列を自然と受け入れるよう導く機能を持っていました。

このように、近代博物館における展示とは、単なる視覚的陳列ではなく、国家の理念や市民教育のための「文化的装置」として制度化されたものだったといえます。そこには、国民統合のためのナラティブ、近代的知識の再生産、階層的文化の可視化といった複合的な意図が込められていました。展示とは、博物館という制度が自己の正統性を社会に訴えるための「見せる言説」であり、「誰が、何を、どのように伝えるか」という問いが常に背後に存在していたのです。

このことは、経営の視点からも読み解くことができます。近代博物館の展示は、単なる学術的成果の反映ではなく、組織の信頼性や公共的価値を外部に示すための戦略的資源でもありました。展示空間の設計や物品の選定、ナラティブの構築といったプロセスには、教育政策や文化行政との連動が見られ、博物館はその運営方針を展示を通じて社会に提示していたのです。すなわち、展示は「経営理念の視覚化」としても機能していたといえるでしょう。

20世紀:展示の標準化と教育化、そして観覧者への配慮

20世紀に入ると、博物館展示は大きな制度的転換期を迎えます。一方では展示手法の「標準化」と「専門化」が進み、展示が明確な方法論と分業体制に基づいて設計されるようになりました。他方では、博物館が公共的な教育機関としての性格を強め、「正しい知識を、誰にでもわかりやすく伝える」場として再構成されていきました(McLean, 2007)。

この時代には、解説ラベル、模型、図版、照明、視線誘導の工夫といった展示技術が整備され、来館者の理解を前提とした構成原理が確立していきます。展示は単なる物品の陳列から、明確なナラティブを持った「伝達メディア」へと進化しました。教育目的の強化は、戦後の民主主義社会の形成と歩調を合わせて加速し、多くの国では学校との連携プログラムやガイドツアーが制度化されていきました。展示は、教室での学習を補完し、視覚的・体験的に知識を深める「補助教材」としての役割も担うようになったのです(Kirchberg & Tröndle, 2012)。

こうした展示の標準化を支えたのが、キュレーターや展示デザイナーといった専門職の制度化でした。20世紀半ば以降、展示設計は直観や経験に頼るのではなく、心理学・教育学・視覚伝達論などに基づく「科学的」アプローチが主流となっていきます。空間構成、照明設計、展示動線などは「学びの最適化」に資するものとされ、展示が「設計されるもの」であるという認識が広まりました(Scuello et al., 2004)。

その一方で、展示が「伝えるもの」としての完成度を高めていく過程で、「伝わっているかどうか」という評価の視点も徐々に芽生えはじめます。1960年代以降、特にアメリカやイギリスでは、来館者の反応を実証的に捉える「来館者調査(visitor studies)」が登場し、展示体験の質を測定・分析する取り組みが始まります(Kirchberg & Tröndle, 2012)。この潮流は、来館者の属性や動線を記録するだけでなく、展示内容の理解度や興味の度合い、満足感や滞在時間といった要素をもとに、展示の「効果」を可視化しようとするものでした。

しかしこうした研究の広がりには限界もありました。特にドイツ語圏を中心としたヨーロッパの博物館学では、理論的・文化批評的アプローチが中心であり、来館者体験のような主観的かつ動的な現象は長らく「学問的には軽視されるもの」として扱われてきました(Kirchberg & Tröndle, 2012)。展示は「作る側」の論理で語られ、「受け手である来館者」が展示の意味形成に関与するという視点は、ようやく20世紀末になって本格的に議論されるようになります。

このように、20世紀の展示は一方で制度化・専門化され、教育装置として高機能化する一方で、その実効性や受容の実態を問う声が生まれた時代でもありました。展示は「語る」メディアとしての完成度を高めながらも、次第に「聞く」「対話する」機能への期待を背負いはじめていたのです。

転換点としての参加型展示と共創展示

20世紀の終わりから21世紀にかけて、博物館展示は大きなパラダイムシフトを迎えます。従来の展示が「知識を伝える」ための一方向的なメディアであったのに対し、この時期以降の展示は、「来館者とともに意味をつくりあげる」双方向的な場として再定義されるようになったのです。これが、いわゆる「参加型展示(participatory exhibitions)」あるいは「共創展示(co-curated / co-produced exhibitions)」の潮流です(Davies, 2010)。

その背景には、来館者の多様化や価値観の変化、社会の対話的・包摂的な方向への変化があります。展示はもはや「専門家が伝えるべき内容を来館者に理解させる場」ではなく、「さまざまな立場や視点を交差させ、共に考える空間」へと進化を遂げつつあります。展示の目的も、単なる情報提供から、社会的対話の創出、地域社会との関係構築、来館者の自己表現の場の提供へと拡張されています。

特に注目されるのが、博物館がマイノリティや被抑圧的な歴史をもつ人々と協働して展示をつくる事例です。たとえば、先住民族の歴史や文化を扱う展示では、かつては博物館側が収集・解釈し、一方的に示していたものが、近年では当事者の声を反映させ、展示そのものを共同で設計・実施する取り組みが広がっています(Robinson, 2017)。このような展示では、何を展示するかという問いと同時に、「誰が語るのか」という問いが中心に据えられ、展示は単なる情報伝達から「権力構造の可視化と再構築」へと機能を変えています。

この転換は、展示の設計プロセスそのものにも大きな影響を与えました。展示が単なる「完成品」ではなく、「関係性のプロセス」として捉え直されるようになったことで、博物館の内部でも組織文化や意思決定の在り方に変化が求められています。キュレーターは単独の専門家ではなく、対話を通じて価値を共創する「ファシリテーター」的役割を果たすようになり、展示の制作プロセスはより開かれたものへと変わってきたのです(McLean, 2007)。

さらに、こうした共創型展示の広がりは、博物館の経営戦略にも深く関わります。共創によって地域住民や支援者との関係性が強化されれば、それは資金調達や政策提言においてもプラスに働きます。また、展示が「共につくる」プロセスを持つことによって、その展示は単なるコンテンツではなく「関係性の成果」として評価されるようになります。つまり展示は、「成果物」から「対話と信頼を生み出すプロセス」へと転換しつつあり、それ自体が博物館のミッションやブランディングにも直結するようになったのです(Davies, 2010)。

このように、参加型・共創型展示の登場は、展示の形式だけでなく、博物館の在り方そのものに大きな影響を与えています。それは単に「展示手法のひとつ」ではなく、博物館という組織の価値観、運営方針、そして社会に対する姿勢を反映するものとして、今後ますます重要なテーマとなっていくでしょう。

展示とデジタル:新しい表現と体験の設計

21世紀に入り、博物館展示はデジタル技術の急速な進展にともなって、再び大きな変化の波を迎えています。AR(拡張現実)やVR(仮想現実)、タッチパネルやモーションセンサー、モバイルアプリやウェブ展示などの技術は、展示の表現手段を根本から変え、来館者の体験そのものを大きく拡張しました。これらの技術は、視覚・聴覚・身体感覚を統合的に活用した「没入型体験(immersive experience)」を可能にし、博物館における情報の提示方法や伝達速度を飛躍的に高めています。

従来の静的な展示では表現が難しかった「時間的変化」や「プロセスの可視化」も、デジタル技術の導入によって再現が可能になりました。たとえば、古代建築の変遷を3Dで再構築した映像、標本の内部構造を可視化するインタラクティブ・スキャン、あるいは来館者が自身のスマートフォンを通じて得られるパーソナライズされた解説など、展示のあり方はますます動的で柔軟なものになっています。

こうしたデジタル展示は、単に技術的な演出手段にとどまらず、博物館の社会的使命や経営戦略にも直結しています。たとえば、遠隔地に住む人々や身体的制約を持つ来館者に対して情報アクセスの門戸を開くことは、アクセシビリティの向上に寄与するだけでなく、博物館の「公共性」を体現する手段にもなります。また、オンライン展示やバーチャルツアーの整備は、パンデミック下でも継続的な発信活動を可能にし、非来館者とのつながりを維持するための重要な手段ともなりました。

さらに、デジタル展示は経営面にも影響を与えています。来館者の行動履歴や閲覧データを可視化することにより、展示の反応をリアルタイムに分析し、より柔軟な改善が可能となりました。こうした「来館者データの活用」は、展示の効果検証だけでなく、マーケティングや支援者との関係強化にも応用されつつあります。中小規模の博物館においても、クラウドツールや低コストなソフトウェアを活用することで、展示開発の柔軟性とスピードを確保できる時代となっています(García-Muiña et al., 2019)。

一方で、デジタル技術の導入には慎重さも求められます。最新技術に頼りすぎることで「展示の中身」や「伝えたい本質」が埋没してしまうリスクがあるほか、来館者層によっては機器操作へのハードルが高く、体験に格差が生まれることもあります。また、機材の保守・更新やコンテンツの持続的運用にかかるコストと人的リソースの確保は、経営的な課題として見逃せません。

このように、デジタル技術は展示の革新をもたらす一方で、新たな設計思想と経営判断が求められる時代に入りつつあります。展示はもはや「モノを見せる空間」ではなく、「情報・体験・関係性が交差するハイブリッドな場」となり、博物館の使命や存在意義そのものを問い直す契機ともなっているのです。

展示は「コスト」か「投資」か ― 経営の意思決定としての展示戦略

博物館にとって展示は、最も象徴的かつ来館者との直接的な接点となる営みですが、同時に多大なコストがかかる活動でもあります。展示空間の設計、照明・ケースの整備、ラベルや映像制作、設営・撤収の人件費、関連プログラムの運営など、展示には多様な資源が集中的に投入されます。とりわけ特別展や大規模リニューアルの場合、その費用は数千万から億単位に上ることも珍しくありません。

このような中で、展示はしばしば「費用がかかるが回収しにくい部門」とみなされがちです。来館者数や収益に直結するかどうかが不確実であるため、厳しい財政状況においては削減の対象とされやすく、限られた予算の中での「優先順位の低い」項目として扱われる場面もあります。

しかし近年では、展示を「コスト」ではなく「投資」として捉え直す動きが広がりつつあります。すなわち、展示は短期的な収益を生む手段ではなく、中長期的に組織の価値や信頼を高め、社会的ミッションを達成するための「戦略的資源」であるという認識です。たとえば、展示を通じて地域住民との信頼関係が構築されれば、それは支援者やボランティアの獲得、寄付の増加、行政からの評価といった形で経営面にも波及効果をもたらします(Bouckaert & Brenton, 2020)。

こうした視点を裏付けるのが、欧州の一部博物館で導入されている「適切さの論理(logic of appropriateness)」と「成果の論理(logic of consequence)」という二つの判断軸です。これは、展示を「経済的成果が見込めるか」だけで評価するのではなく、「博物館のミッションに適っているか」という価値判断を同時に重視する枠組みです(Bouckaert & Brenton, 2020)。

加えて、展示の投資価値は「来館者の体験の質」や「記憶の残り方」にも関係します。来館者が強い印象を受けた展示体験は、再来館や他者への口コミを誘発し、長期的な支持層の形成に寄与します。また、展示がマスメディアやSNSで話題になれば、博物館の認知度向上やブランド形成にもつながる可能性があります(Davies, 2010)。

このように展示は、直接的な収益とは異なる形で経営にもたらす便益が非常に大きいのです。

経営の意思決定において重要なのは、「展示によって何を実現したいのか」という視点を持つことです。目の前の費用対効果だけでなく、展示がどのように組織のビジョンや社会的役割と連動しているかを見極めることが、持続可能な博物館経営には不可欠です。展示は「費用のかかるイベント」ではなく、「理念と社会価値を可視化する経営資源」である――この視座が、多くの館で今あらためて問われています(McLean, 2007)。

おわりに:展示の未来と経営戦略の統合へ

本稿では、博物館における展示の歴史的変遷をたどりながら、その目的・手法・意味がどのように変化してきたのか、そしてその変化が経営にどのような影響を与えてきたのかを考察してきました。

16〜18世紀の驚異の部屋から始まった展示は、近代博物館の制度化を経て「教育の場」として社会に定着し、20世紀には標準化と合理化が進む一方で、来館者の視点を取り入れるための模索も始まりました。そして21世紀の今日、展示は参加型・共創型、さらにはデジタル技術と融合したハイブリッドな体験として再定義され、より開かれた、対話的な社会的空間へと変貌しつつあります。

このような変化の中で重要なのは、展示を単なる事業やコンテンツではなく、「博物館の使命と経営戦略が交差する場」として位置づけ直す視点です。展示は、学芸員の専門的判断によって構成される学術的営みであると同時に、来館者との関係性を構築し、社会的信頼や支援を獲得するための経営的資源でもあります。その意味で展示は、情報発信と組織価値の表明、そして来館者参加の実現という複層的な役割を担う「戦略的ハブ」なのです。

展示をめぐる意思決定には、理念・財務・人的資源・デザイン・評価といった多様な視点が交錯します。したがって、これからの博物館に求められるのは、「展示をつくること」と「組織をつくること」を切り離さずに考える姿勢です。展示を通じて社会的使命をどう表現し、来館者とどのような関係を築き、どのような未来を構想するのか。その問いに向き合うことが、経営と展示の統合的な戦略へとつながっていきます。

展示とは、過去を見せる手段であると同時に、未来を語るための方法でもある――。その認識のもとに、今後の博物館経営を見つめ直すことが求められています。

参考文献

Bouckaert, G., & Brenton, M. (2020). Public sector performance management. Edward Elgar Publishing.

Davies, S. M. (2010). The co-production of temporary museum exhibitions. Museum Management and Curatorship, 25(3), 305–321.

García-Muiña, F. E., Medina-Salgado, M. S., Ferrari, A. M., & Cucchi, M. (2019). Sustainability transition in industry 4.0 and smart manufacturing with the triple bottom line: A literature review and research agenda. Sustainability, 11(5), 1432.

Kirchberg, V., & Tröndle, M. (2012). Experiencing exhibitions: A review of studies on visitor experiences in museums. Curator: The Museum Journal, 55(4), 435–452.

McLean, K. (2007). Whose questions, whose conversations? In G. Anderson (Ed.), Reinventing the museum: The evolving conversation on the paradigm shift (pp. 193–204). AltaMira Press.

Robinson, D. (2017). Decolonizing curation: Indigenous knowledges and the museum. In H. Silverman (Ed.), Heritage in action: Making the past in the present (pp. 131–147). Springer.

Scuello, M., Paternò, F., & Santoro, C. (2004). A lighting-aware approach to enhance the usability of museum interactive systems. Mus.LightCRA Research Report.