はじめに:博物館の原点は“驚異の部屋”だった

今日の博物館は、文化財や芸術作品を保存・展示し、来館者に知識と体験を提供する公共施設として広く知られています。しかし、こうした制度的な枠組みが整備され、一般に「博物館」として機能し始めたのは、近代以降のことにすぎません。それ以前、人びとはどのように世界を理解し、どのような手段で「知」を可視化しようとしていたのでしょうか。

その答えのひとつが、「ヴンダーカンマー(驚異の部屋、Cabinet of Curiosities)」と呼ばれる空間です。16世紀から17世紀にかけて、ヨーロッパの貴族や学者たちは、自然の驚異、人工物、宗教的遺物、異国の珍品などを蒐集し、自邸の一室や専用の館にそれらを並べました。それは単なる収集ではなく、「世界の縮図」を再現しようとする知的冒険であり、訪れる者に視覚的驚きと精神的刺激を与える、演出された空間でもありました。

こうした空間は、現代の博物館のように分類や展示の規範に従ったものではなく、むしろ混沌と秩序のあわいにあるものでした。そこには、人間の根源的な好奇心と、未知への憧れ、そして所有と顕示による権力の表現が重なっていたのです。驚異の部屋は、知識の体系化を模索しつつも、視覚的インパクトによって「見る者を動かす」空間として存在していました。

本記事では、ヴンダーカンマーがいかにして誕生し、どのような思想と目的に支えられていたのかを歴史的文脈の中でたどりつつ、現代における博物館の原型としての意義を見直します。制度としての博物館ではなく、まず「なぜ人は集め、見せようとするのか」という根源的な問いから、博物館の起源を見つめ直すことが、本記事の出発点です。

ヴンダーカンマーとは何か:知と驚異の混在空間

「ヴンダーカンマー(Wunderkammer)」とは、直訳すると「驚異の部屋」を意味するドイツ語であり、16世紀から17世紀のヨーロッパにおいて、貴族や学者が築いた個人の収集室を指します。英語では「Cabinet of Curiosities」とも呼ばれ、この表現はその性格を端的に表しています。そこには、自然界の希少な動植物標本から異国の工芸品、人工的な精巧な機械装置、さらには宗教的遺物や奇形動物の標本など、あらゆる「珍品(curiosities)」が集められていました。

こうした空間は、今日の私たちが思い浮かべる博物館とは大きく異なります。現代の博物館が「分類」や「解説」、「教育」や「公共性」に価値を置くのに対し、ヴンダーカンマーは、あくまで「視覚的驚異」と「知識の可能性」を同時に追求するものであり、分類の体系がまだ未成熟であった時代にあって、未整理のまま集積された“知と感性の混沌”とも言える空間だったのです(Zytaruk, 2011)。

ヴンダーカンマーに収められた品々は、しばしば以下の4つに分類されてきました。

- Naturalia(自然の驚異):珍しい動植物や鉱物、化石など

- Artificialia(人工の驚異):精巧な工芸品や機械装置、人形など

- Exotica(異国の品):アジア・アメリカなどの異文化圏からもたらされた遺物

- Scientifica(科学的道具):天文観測器具や測量器具など

このような分類は、後世の研究者によって整理されたものであり、当時の収集家にとっては、あらゆる領域が連続的につながる“宇宙の縮図(microcosm)”を構築することが目的でした(Yaya, 2008)。世界の複雑さと神秘を、一室の中に凝縮しようとするこの営みは、ルネサンス的人文主義の理想とも深く結びついていたのです。

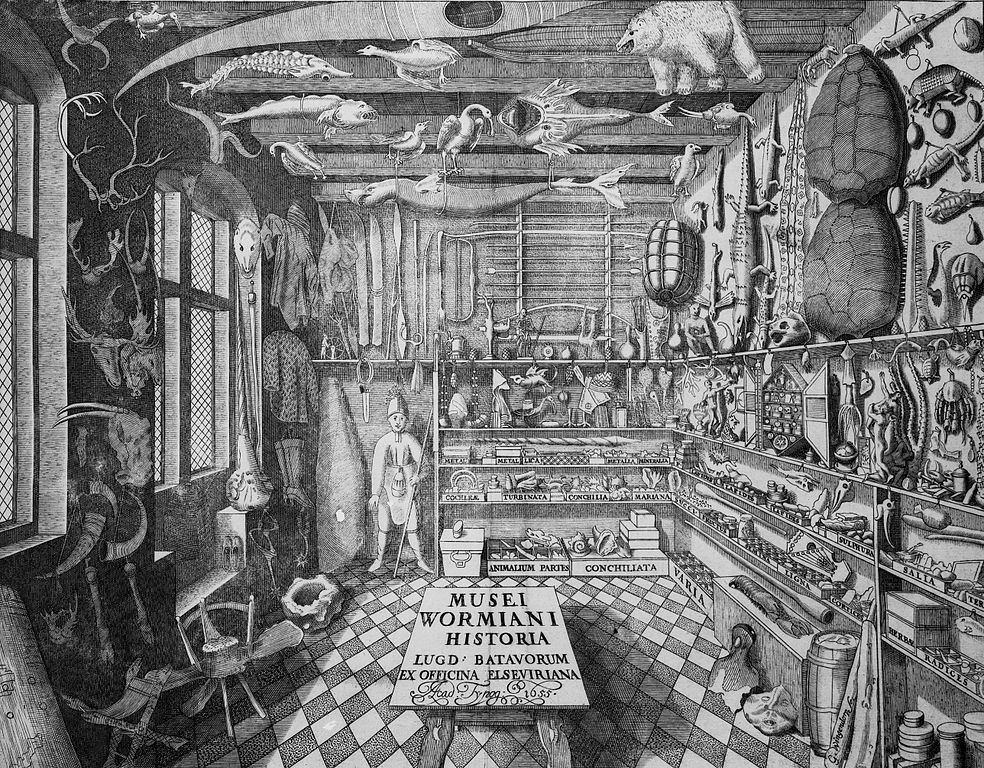

その代表的な例の一つが、デンマークの博物学者オーレ・ウォルム(Ole Worm)によって築かれた「Museum Wormianum」です。この空間には、剥製や骸骨、自然標本だけでなく、宗教的な聖遺物、技術的工芸品、異国の工芸が混然と配置されており、それらがいかに展示されるかという点にも演出性が見られます(Hopkins, 2021)。部屋の壁面から天井に至るまで、視覚を圧倒するほどの密度で品々が陳列され、来訪者に強い印象を残すものでした。

また、ヴンダーカンマーの所有は、単なる趣味や好奇心の表れにとどまらず、知識・教養・権威を体現する手段でもありました。コレクションは持ち主の博識さを示すと同時に、社会的地位や知的ネットワークの象徴でもあったのです。収集すること、そして見せることは、すなわち「私はこれだけの世界を知っている/所有している」という静かな自己主張でした(Dietz & Nutz, 2004)。

このように、ヴンダーカンマーとは、単なる奇妙な収集品の寄せ集めではなく、世界をどう理解し、どう表現するかという、人類の根源的な問いへの一つの答えでした。その空間は、後に制度化された近代博物館とは異なるかたちで、「見ること」と「知ること」の関係を提示していたのです。そしてその思想的背景は、現代における展示のあり方や博物館体験の設計にも、なお示唆を与え続けています。

実例で見るヴンダーカンマー:収集の空間から世界を再構成する

ヴンダーカンマーという概念が実際にどのようなかたちで存在していたのかを理解するには、具体的な収集室の事例を確認することが不可欠です。こうした空間は、その所有者の知識観、世界観、そして社会的立場を色濃く反映したものであり、一つひとつが「個人による宇宙の再構成」とも呼べる独自の論理を持っていました。

最も著名な例の一つが、ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝ルドルフ2世(1552–1612)によるコレクションです。彼はプラハの城館に広大な収集空間を設け、錬金術、占星術、自然哲学に関する書物や道具、さらには絵画、彫刻、珍奇な動植物標本を大量に集めました。そこには、科学と神秘主義が混然と共存し、視覚的な演出を通じて「知識と神秘の権化」としての君主像が形成されていたのです(Zytaruk, 2011)。

一方、学者の手によって整備された事例として特筆されるのが、デンマークの博物学者オーレ・ウォルム(Ole Worm)の「Museum Wormianum」です。この館は、分類の萌芽を示す一方で、装飾的で視覚的な演出も重視されており、「見ることによって知る」という知的体験と、「驚くことによって魅了される」という感性的体験の両方を併せ持っていました(Hopkins, 2021)。

また、18世紀フランスにおいては、貴族階層の間で洗練された収集室=サロンのような形でヴンダーカンマーが再解釈されました。Bettina DietzとThomas Nutz(2004)は、こうした空間が審美的嗜好と社会的ステータスの表現装置として機能していたことを指摘しています。そこでは、博物学的興味だけでなく、知的会話と趣味の共有の場としての役割が強調されていたのです。

さらに、現代においてもこの伝統は再構築されています。アーティストのマーク・ディオン(Mark Dion)は、マンチェスター博物館で「Surrealist Wunderkammer」という展示を行い、かつてのヴンダーカンマー的手法を用いて、博物館の知的中立性や分類の客観性に対する批評的視点を提示しました(Endt, 2007)。このような試みは、ヴンダーカンマーが過去の遺物ではなく、現代においてもなお創造的な刺激を与える存在であることを示しています。

このように、ヴンダーカンマーの実例を見ていくと、それぞれが単なる物の集積にとどまらず、知と権力、好奇心と演出、記述と鑑賞といった複数の要素が絡み合う、豊かで多層的な文化装置であったことが見えてきます。そしてこの構造は、後の博物館制度の根幹にある「収集・分類・展示」という行為の原点を理解するうえで、重要な手がかりとなるのです。

博物館とのつながり:混沌から秩序への変化と制度化の萌芽

ヴンダーカンマーは、今日の博物館とは見た目にも目的にも大きく異なる存在です。現代の博物館は、収集・保存・研究・展示・教育といった機能を明示的に持ち、制度として確立された公共施設として存在しています。それに対し、ヴンダーカンマーはあくまで個人の空間であり、驚きと好奇心を刺激する収集室に過ぎません。しかし、この「違い」はむしろ、制度としての博物館が成立する以前の「源流」として、ヴンダーカンマーが持つ構造的な重要性を際立たせているとも言えるのです。

そもそも博物館とは、「世界を理解するために人間が築いた空間」の一形態であり、ヴンダーカンマーもそのひとつの表現でした。ヴンダーカンマーの収集者たちは、分類体系が未整備だった時代にあって、自然界や人工物の驚異を一室に集め、そこから世界の構造を把握しようとしました。その試みは、視覚的インパクトと知的探究の交錯により、「見ること」から「知ること」へとつながる、いわばプリミティブな知の装置であったのです(Zytaruk, 2011)。

やがて、博物学や自然哲学、歴史学、そして啓蒙思想の発展とともに、コレクションには秩序と分類の必要性が求められるようになります。18世紀には、王立協会(Royal Society)やリンネによる分類体系などの影響を受けて、ヴンダーカンマーに見られた混沌とした収集空間は、「自然史博物館」や「美術館」といった機能別・領域別の施設へと分化していきます。ここで重要なのは、視覚的驚異から、知識の体系化への転換という流れです。収蔵品の意味が「感動の源泉」から「教育的資源」へと変わっていったのです(Hopkins, 2021)。

展示空間の構成も、ヴンダーカンマーから大きな変化を遂げました。もともとヴンダーカンマーでは、物は個人の審美や直感に従って並べられており、訪問者はそのカオス的な多様性に驚嘆し、世界の神秘を感じ取る体験を得ていました。対して博物館では、収蔵物はカテゴリーや時代順に整理され、キャプションや解説によって意味づけされるようになります。「見せる」から「教える」へ、「好奇心」から「理性」へと軸足が移ったのです。

とはいえ、この変化は単なる一方向的な進化ではありません。現代の博物館においても、「驚き」「没入感」「発見」の演出は重要な展示設計の要素とされており、ヴンダーカンマーが提供していた「感覚的・体験的な知のかたち」は今なお生き続けています。現代のインタラクティブ展示や体験型展示は、むしろヴンダーカンマーの遺産を新たなかたちで再構築しているとすら言えるでしょう。

さらに制度的な観点から見ると、ヴンダーカンマーが「個人的な知の蓄積」であったのに対し、博物館は「公共の知のインフラ」として位置づけられるようになりました。所有者の権力や知性の象徴としての空間から、広く社会に向けて知識と文化を開く空間への転換は、近代国家の形成と深く連動しています。フランス革命後のルーヴル美術館のように、かつて王侯貴族の私的コレクションだったものが「人民の財産」となり、公共教育のための場へと変貌したのです(Yaya, 2008)。

こうして見ると、ヴンダーカンマーと博物館は、断絶した存在ではなく、連続的な変化の中にある発展段階の一つであることがわかります。感覚から理性へ、私的から公共へ、驚異から体系へという移行は、単なる形式の変化ではなく、知識と権力、社会と個人の関係性の変化でもありました。制度化された博物館の背後には、ヴンダーカンマーという“知の混沌”が、確かにその原型として存在していたのです。

まとめ:驚異からはじまる博物館の物語

ヴンダーカンマーは、現代の博物館が持つ制度的な枠組みや公共性とは大きく異なる存在でありながら、その精神や構造の根底において、多くの共通点と連続性を持つ空間でした。そこには、人間の根源的な「集めたい」「見せたい」「理解したい」という欲求が凝縮されており、知識と感性が交錯する場として、多くの知的営みの出発点となっていました。

ヴンダーカンマーに集められた品々は、自然界の神秘や異国の驚異、精巧な人工物、宗教的象徴といった、分類を超えた“世界の縮図”であり、それを所有し演出することは、同時に知の力や権威の可視化でもありました。この混沌とした空間は、博物館が「何を集め、どう見せるのか」を考えるうえで、今なお示唆に富んでいます。

時代が進むにつれ、ヴンダーカンマーの「驚異の空間」は、理性と制度によって組み替えられ、「公共のための知識の場」である博物館へと姿を変えていきました。しかしその過程で失われなかったのは、「見る者を惹きつける展示の力」でした。むしろ、現代の展示においても、ヴンダーカンマー的な体験性や感動の演出は、来館者との関係性を築くうえで不可欠な要素として息づいています。

ヴンダーカンマーは、単なる前史ではなく、現代の博物館を支える“もうひとつの起源”として理解されるべき存在です。知の体系化と展示の公共性が進んだ今だからこそ、この混沌と驚異に満ちた空間が投げかける問い――「なぜ人は集め、見せようとするのか」――は、よりいっそう深い意味を帯びているのです。

参考文献

- Dietz, B., & Nutz, T. (2004). Collections curioses? Zu Typologie und Funktion des Sammelns in der Frühen Neuzeit. Frühneuzeit-Info, 15, 51–66.

- Endt, M. (2007). Cabinets of curiosities: The wunderkammer as a site of cultural exchange. Museum Studies, 5(1), 1–14.

- Hopkins, O. (2021). The Museum: From its Origins to the 21st Century. Frances Lincoln.

- Yaya, I. (2008). Wonders of America: The curiosity cabinet as a site of knowledge and spectacle. Journal of the History of Collections, 20(2), 173–188.

- Zytaruk, M. (2011). Curious possessions: Lord Arundel’s cabinet of curiosities. Journal of the History of Collections, 23(2), 299–314.