はじめに

現代社会において、企業が自らの歴史や製品開発の過程、理念を広く社会に発信する動きが広がっています。その中で注目されているのが、「企業博物館」と呼ばれる施設の存在です。企業博物館は、企業が自ら設立・運営する展示施設であり、従来の公共博物館とは異なり、特定の企業の歴史や文化、製品に焦点を当てて情報発信を行う点に特徴があります。

本稿では、こうした施設を総称して「企業博物館」と呼ぶこととします。企業によっては「ミュージアム」という名称を用いていますが、本稿では、ブランド戦略や社会貢献の視点を含め、文化資源としての性格を重視する立場から「博物館」という用語を採用し、論じていきます。

企業博物館は、単なる製品の展示や企業の自己紹介の場にとどまりません。自らの歩みを文化的・歴史的な文脈の中に位置づけ、ブランドの世界観を体験させる場として設計されている場合が多く見られます。また、地域社会に対して文化資源を提供し、社会的責任(CSR)の一環として教育活動や地域連携事業を行うなど、公共的な役割を果たしている例も増えています。

しかし一方で、企業博物館に対する批判的視点も必要です。展示内容が企業の戦略的意図に基づいて構成される以上、そこには意図的な記憶の選択、すなわち「戦略的忘却」とも呼ばれるプロセスが関与している可能性があります。また、文化資源としての公共性をどのように確保していくかという課題も指摘されています。

本稿では、企業博物館の基本的な定義と特徴を整理し、その歴史的な発展過程、主要な機能と役割、そして現代における課題と展望について、多角的に考察していきます。歴史・ブランド戦略・社会的役割という三つの視点から、企業博物館という存在の意義と可能性を読み解き、現代の博物館経営論における新たなテーマを探求します。

企業博物館の定義と特徴

企業博物館とは、企業が自らの歴史、製品開発、技術革新、経営理念などを展示し、広く社会に発信するために設立・運営する施設を指します。一般的な博物館と同様に、実物資料や写真、映像資料を用いた展示が行われますが、その焦点は特定の企業に関する物語や文化に置かれている点が特徴です。

組織論の分野では、企業博物館は「企業が所有し、博物館形式で自社の歴史、活動、理念を来館者に伝える施設」と定義されています(Nissley & Casey, 2002)。この定義が示すように、企業博物館は単なる過去の記録の保存ではなく、企業が伝えたいメッセージを意図的に構成し、来館者に体験させる場として機能します。

また、企業博物館は「ブランド体験の場」としての性格も持ち合わせています。製品の進化だけでなく、企業の価値観や社会的使命、イノベーションの精神といった無形資産を来館者に伝えることを目指しています。たとえば、ポルシェ・ミュージアムでは単に自動車の展示にとどまらず、スピード、革新、挑戦といったブランドの核心を体感できる空間設計がなされています。

ここで、公共博物館との違いを明確にしておきましょう。公共博物館は、文化財の保存や市民への教育普及を主目的とし、幅広い社会的利益に資することを目的としています。一方、企業博物館は企業自身の視点から設計されるため、展示内容には企業のブランド戦略やイメージ形成を意図した側面が強く表れます。しかし近年では、企業博物館も単なる宣伝施設にとどまらず、地域文化との連携や教育活動を通じて、公共性を高める取り組みを積極的に進めています。

このように、企業博物館は「製品や技術の展示」「ブランド体験の創出」「文化資源としての社会貢献」という多面的な役割を担う施設へと進化しています。その存在は、企業と社会を結びつける新たな文化拠点として、今後さらに重要性を増していくと考えられます。

企業博物館の誕生と発展

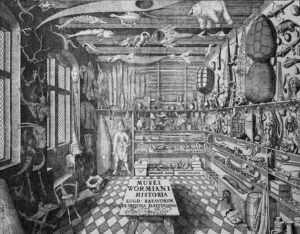

企業博物館の起源は、20世紀初頭のアメリカにさかのぼります。当時、大企業の一部は、自社の製品や技術の発展を記録・保存するための施設を社内に設けはじめました。たとえば、1921年に設立されたユニオン・パシフィック鉄道会社の博物館は、現存する最も古い企業博物館のひとつとされ、鉄道網の拡張とアメリカ西部開拓史を結びつけた展示を行っていました(Nissley & Casey, 2002)。

これら初期の企業博物館は、主に社内向けに設置されたもので、従業員に自社の伝統や誇りを伝えることを目的としていました。しかし、次第にその役割は広がり、一般市民や地域社会にも公開されるようになります。1920年代から1930年代にかけては、アメリカだけでなく、イギリスやドイツにおいても、企業が自社の歩みや製品を紹介する施設を設立する動きが見られるようになりました。この時期の企業博物館は、まだ主に「技術と製品の成果を紹介する場」という性格が強かったといえます。

第二次世界大戦後、特に1950年代から1970年代にかけて、企業博物館のあり方は大きく変化します。戦後の経済成長に伴い、大企業は社会的な影響力を増し、自社の技術革新や国際的展開を社会に向けてアピールする必要性が高まりました。この流れの中で、企業博物館は単なる内部資料の保存施設ではなく、企業の存在意義やブランドストーリーを広く社会に伝える場へと発展していきます。

たとえば、ドイツのフォルクスワーゲンは、1973年に自社の歴史と技術を紹介する「オートシュタット・ミュージアム」を設立しました。この施設では、自動車の展示だけでなく、企業が果たしてきた社会的役割や技術革新の歩みを体験的に学べる構成が採用されています。このように、企業博物館は単なる過去の記録を展示するだけでなく、企業の理念や未来志向の姿勢を来館者に伝える場へと変化していきました。

さらに1990年代以降、企業博物館の役割は一層多様化します。単なる歴史展示にとどまらず、来館者にブランドの世界観を体感させる「体験型施設」としての側面が強まったのです。たとえば、日本では「カップヌードルミュージアム(安藤百福発明記念館)」が、即席ラーメンの歴史だけでなく、創業者の挑戦の物語や創造性の大切さを体験型展示を通じて伝えています。こうした施設では、製品だけでなく、企業の哲学や社会へのメッセージを来館者自身が「体験する」ことが重視されています。

現代においては、企業博物館はブランド戦略の一環であると同時に、地域社会との関係を深め、文化資源としての価値を発信する場ともなっています。単なる企業PRのための施設ではなく、社会貢献活動の一環として教育普及プログラムを提供したり、地域文化との連携プロジェクトを展開するなど、公共的な機能を担う例も増えています。このように、企業博物館は「企業と社会をつなぐ文化的ハブ」としての役割を果たす存在へと進化しているのです。

企業博物館の主な機能と役割

企業博物館は、単に企業の歴史や製品を展示する場にとどまらず、現代においては多様で重層的な機能と役割を担っています。本節では、企業博物館の主な機能を四つに整理し、それぞれについて詳しく考察します。

ブランド価値の強化

まず最も中心的な機能として挙げられるのが、ブランド価値の強化です。企業博物館は、製品そのものを展示するだけではなく、企業の理念、価値観、ブランドストーリーを来館者に体験的に伝える場として設計されています。

たとえば、自動車メーカーの博物館では、単なる車両展示にとどまらず、開発過程の苦労や技術革新の挑戦、社会に対するビジョンなどをストーリー化し、来館者に強い印象を与えています。これにより、単なる製品理解を超えて、企業への信頼感や共感、さらにはブランドへの愛着を醸成する効果が期待できます。

特に近年は、単なる「モノ」の展示から「体験」型展示への移行が進んでおり、来館者がブランドの世界観そのものを五感で感じ取れる工夫がなされています。このような体験は、消費者のブランドロイヤルティを高める上で非常に重要な役割を果たしています。

文化資源としての保存と発信

第二に、文化資源の保存と発信という重要な機能があります。企業活動の中で生まれた製品、技術資料、広告、デザイン、社史資料などは、単なるビジネスの成果物にとどまらず、時代の文化や社会の変遷を映し出す重要な文化資源でもあります。

企業博物館は、こうした資料群を体系的に収集・保存し、展示・発信する役割を担っています。たとえば、ある老舗食品メーカーの博物館では、創業当時から続くパッケージデザインや広告ポスターを通じて、戦後日本の生活文化の変化を振り返ることができるようになっています。

このような取り組みは、企業の自己アピールにとどまらず、社会全体にとっての文化遺産の保存・継承に資するものです。特に地域に根差した企業の場合、企業の歴史と地域社会の歴史が密接に絡み合っているため、企業博物館は地域文化の継承拠点としての役割も果たしています。

社会貢献と地域連携

第三に、社会貢献と地域連携の機能も近年ますます重視されています。企業博物館は、単なる製品展示にとどまらず、社会への貢献活動を可視化し、地域社会と企業とをつなぐ文化的なハブとしての役割を担っています。

たとえば、子ども向けの科学教育プログラムを実施している企業博物館では、製品開発に必要な科学的原理を体験的に学ぶ機会を提供しています。これにより、子どもたちの探究心や創造力を育み、企業イメージの向上と同時に社会教育への貢献も果たしています。

また、地域文化イベントへの参加や、地域の歴史文化財と連携した特別展示を行う企業博物館も増えています。こうした活動は、企業が地域社会に対して果たすべき責任を具体的な形で示すものであり、企業と地域との信頼関係を強化する上でも重要な意味を持っています。

組織内部のアイデンティティ強化

第四に、組織内部のアイデンティティ強化という機能も見逃せません。企業博物館は外部向けの施設であると同時に、従業員や取引先、グループ会社関係者など、内部関係者に向けた教育・研修の場としても活用されています。

たとえば、新入社員研修において企業博物館を訪れるプログラムを組み込み、企業の創業理念や歩みを体感させる取り組みが行われています。これにより、従業員は自社のミッションやビジョンへの理解を深め、企業へのエンゲージメントを高める効果が期待できます。

また、長年勤務してきた従業員にとっても、自らが築いてきた企業の歩みを振り返る場となり、企業への誇りや帰属意識を再確認する機会となります。このように、企業博物館は単なる外部発信だけでなく、組織文化の醸成においても大きな役割を果たしています。

このように、企業博物館の機能は単一ではなく、ブランド戦略、文化資源の活用、社会貢献、組織文化の醸成という多面的な役割を複合的に担っています。企業博物館は単なる過去の展示施設ではなく、企業と社会をつなぐ未来志向の文化的プラットフォームとして、ますますその意義を高めているのです。

企業博物館の活用事例

企業博物館は、企業の歴史や製品を展示するだけでなく、ブランドの価値を深め、文化資源を発信し、地域社会と連携する多様な役割を担っています。特に海外では、こうした施設が高度に戦略化され、成功を収めている例が数多く見られます。本節では、学術研究に基づいて選定した代表的な企業博物館の事例を取り上げ、それぞれの特徴と意義を詳しく考察します。

Volkswagen Autostadt(ドイツ・ヴォルフスブルク)

Volkswagen Autostadtは、ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲンが2000年に設立したブランド体験型施設です(Nissley & Casey, 2002)。本社工場に隣接して立地しており、企業の技術力とブランド価値を広く社会に伝えることを目的としています。

この施設では、フォルクスワーゲンのみならず、傘下のアウディ、ポルシェ、ベントレーなど、グループ各ブランドの世界観を体験できるパビリオンが設けられています。各ブランドごとのデザインコンセプト、技術革新の歴史、未来志向の取り組みを、来館者が視覚的・体験的に理解できる展示が展開されています。

さらに、持続可能なモビリティや環境保護をテーマにした展示も充実しており、フォルクスワーゲンが未来社会に果たそうとする役割を積極的に発信しています。Autostadtは、単なる製品紹介の枠を超え、企業理念と社会課題への取り組みを結びつけた総合的なブランド体験の場として、高く評価されています。

The World of Coca-Cola(アメリカ・アトランタ)

The World of Coca-Colaは、アメリカの飲料メーカー、コカ・コーラ社がブランドの普遍性と文化的影響力を体験型で伝えることを目的に設立した施設です(Castellani, 2014)。本社所在地であるアトランタに位置し、観光名所としても高い人気を誇っています。

施設内では、コカ・コーラの創業から世界展開に至る歴史が、広告、製品パッケージ、キャンペーン映像といった豊富な資料を通じて紹介されています。特に、世界中のコカ・コーラ製品を試飲できる体験コーナーは、ブランドの多様性と国際性を来館者に直感的に伝える工夫として知られています。

また、「秘密のレシピ」の伝説をテーマにした展示エリアでは、ブランドの神秘性やストーリーテリング戦略が巧みに演出されています。The World of Coca-Colaは、企業博物館が単なる製品説明にとどまらず、ブランド神話の構築と文化資本の創出に寄与することを示す代表例といえるでしょう。

Mercedes-Benz Museum(ドイツ・シュトゥットガルト)

Mercedes-Benz Museumは、ドイツの高級自動車メーカー、メルセデス・ベンツが、企業の伝統と革新の歴史を広く社会に発信するために設立した施設です(Piatkowska, 2014)。シュトゥットガルトに位置し、世界初の自動車発明から現代のサステナブルモビリティまで、企業の歩みを時代背景とともに紹介しています。

展示は、年代順とテーマ別の二重構成になっており、来館者は時代ごとの社会状況と技術革新の関係を立体的に理解できる設計となっています。たとえば、第一次世界大戦後の経済変動期における自動車技術の変化や、21世紀に向けた電動モビリティの挑戦などが、具体的な車両や資料を通じてわかりやすく提示されています。

この施設は、メルセデス・ベンツというブランドの過去・現在・未来を一貫した物語として体験させると同時に、企業が社会変革の担い手であることを来館者に実感させる場として機能しています。

Guinness Storehouse(アイルランド・ダブリン)

Guinness Storehouseは、アイルランドを代表するビールブランド、ギネス社が設立したブランド体験施設です(Castellani, 2014)。ダブリンの旧醸造所跡地に立地し、ギネスの製造工程、ブランドの歴史、広告戦略などを体験型で学ぶことができる内容となっています。

施設内では、原料の紹介、醸造工程の再現、広告キャンペーンの変遷展示などが段階的に展開されており、来館者は製品の背景にある技術力とクリエイティビティを深く理解できます。特に、最上階に設置された「グラビティバー」では、ダブリンの街を一望しながらギネスビールを試飲できる体験が提供されており、訪問の締めくくりとして強い印象を残します。

Guinness Storehouseは、企業博物館がブランド体験施設としてだけでなく、地域観光資源としても成功する可能性を示しており、文化資源の新たな展開モデルを体現しています。

このように、海外における企業博物館は、ブランドの理念体験、文化資源の発信、社会課題への取り組み、地域経済への貢献という多面的な機能を高度に融合させています。それぞれの事例は、企業博物館が単なる企業紹介施設にとどまらず、社会との新たな接点を創出する文化的プラットフォームであることを示しています。

企業博物館の課題と展望

企業博物館は、企業の理念や歴史を社会に伝える重要な文化拠点として発展してきました。しかし、その運営と発展の過程では、いくつかの本質的な課題にも直面しています。本節では、企業博物館が抱える主要な課題を整理し、それに対する対応策と今後の展望について詳しく考察します。

公共性と私益性のバランスの難しさ

企業博物館の最も根本的な課題の一つは、公共性と私益性のバランスをいかに取るかという点です。企業が設立・運営する施設である以上、当然ながら自社ブランドの認知向上やイメージ強化を目的とする側面は存在します。

しかし、あまりに自社の利益追求に偏った内容となると、来館者に「単なる企業PR施設」と受け取られ、社会的な信頼を失うリスクが高まります。特に欧米諸国では、企業博物館であっても文化資源としての公共性を重視する社会的要請が強まっており、公益性のない施設は厳しい評価を受ける傾向にあります。

これに対応するためには、単に自社の成功を称えるだけでなく、社会に対する貢献や業界全体への影響など、広い視野で展示内容を設計する必要があります。また、教育普及活動や地域連携プログラムを積極的に展開することによって、文化施設としての公共的役割を強化する取り組みが求められています。

収益性と持続可能性の確保の課題

もう一つの大きな課題は、収益性と持続可能性の確保です。多くの企業博物館は、基本的な運営費用を企業本体の支援に依存しており、自立した財務基盤を持つ施設は限られています。

経済状況が悪化した際や、企業の経営方針が変化した際には、真っ先に運営資金が縮小されるリスクがあります。事実、2008年のリーマン・ショック以降、一部の企業博物館が閉館や縮小を余儀なくされた事例も報告されています(Castellani, 2014)。

このリスクに対応するためには、入館料収入やショップ収益だけに頼らず、多様な収益源を確保する戦略が重要です。たとえば、企業博物館を地域の観光拠点として位置づけ、自治体や観光事業者との連携を深めることや、学校向けプログラムの受託事業を展開するなど、多角的な収益モデルの構築が必要とされています。

ブランドへの過度な依存リスク

企業博物館がその魅力の多くをブランド体験に依存している一方で、ブランドへの過度な依存は大きなリスクともなり得ます。企業の社会的評価は時として急速に変化するため、ブランドイメージが毀損した場合、博物館自体の存在意義にも直接的な影響が及ぶ可能性があるからです。

たとえば、環境破壊や人権侵害などの問題が企業活動に関して表面化した場合、企業博物館は「過去の成功を無批判に賛美する施設」として批判され、来館者数の減少や社会的信頼の低下を招く恐れがあります。

このようなリスクに備えるためには、展示内容においても、成功だけでなく失敗や教訓を包み隠さず伝える姿勢が求められます。企業の社会的責任(CSR)活動やサステナビリティへの取り組みを正直に紹介し、社会に対して開かれた施設運営を行うことが、企業博物館の信頼性を高める鍵となるでしょう。

今後の展望:社会と共創する企業博物館へ

これらの課題を踏まえた上で、企業博物館が未来に向けて進むべき方向性としては、次の三つが重要です。

第一に、地域社会との共創を深めることです。単に企業発信の情報を伝えるだけでなく、地域文化や市民活動と連携し、地域に根ざした文化拠点としての役割を担うことが求められます。たとえば、地元の学校と連携してワークショップを開催する、地域イベントに参画するなど、双方向的な関係構築が鍵となります。

第二に、多様な社会課題への積極的な対応です。気候変動、社会的包摂、ダイバーシティ推進など、現代社会が直面する課題に対して、企業博物館がどのように関わるかが重要視されています。単なる自社の成功事例紹介にとどまらず、これらの社会課題に向き合う企業姿勢を可視化することで、社会的信頼を高めることができます。

第三に、デジタル技術の積極的活用です。オンライン展示、バーチャルツアー、個別最適化された来館体験など、デジタル技術を活用した新たな来館体験の提供が期待されています。これにより、物理的に来館できない層にもリーチを広げることができ、企業博物館の社会的包摂性を高めることにつながります。

このように、企業博物館は多くの課題に直面しながらも、社会との共創、社会課題への対応、デジタル展開といった新たな方向性を通じて、未来志向の文化拠点へと進化していく可能性を秘めています。

まとめ

企業博物館は、企業が築いてきた歴史や価値観を社会に伝える重要な文化拠点として発展してきました。本稿では、企業博物館の定義や特徴、誕生と発展の背景、主な機能と役割、海外における活用事例、そして現代における課題と展望について検討してきました。

まず、企業博物館は単なる製品やブランドの展示施設ではなく、企業の理念や技術革新の歩みを文化資源として可視化し、来館者に対して豊かな体験を提供する場であることが明らかになりました。とりわけ、ブランド体験、文化資源の保存・発信、社会貢献、組織文化の醸成といった多面的な役割を果たしている点が重要です。

海外事例に目を向けると、Volkswagen Autostadt、The World of Coca-Cola、Mercedes-Benz Museum、Guinness Storehouseといった施設が、企業のブランド戦略と社会的貢献を両立させながら、文化・観光資源としても成功を収めていることが確認されました。これらの事例は、企業博物館が単なる自社PRの枠を超え、社会に開かれた文化的プラットフォームとして機能し得ることを示しています。

一方で、企業博物館は、公共性と私益性のバランス、収益性と持続可能性の確保、ブランドへの過度な依存といった課題にも直面しています。これらの課題を乗り越えるためには、地域社会との共創、社会課題への積極的対応、デジタル技術の活用といった新たな方向性を意識することが重要です。

企業博物館は、企業活動と社会との接点をつくり出す可能性を持った文化施設です。未来に向けては、企業の歴史と価値観を誠実に伝えつつ、多様な社会層と対話し、共に未来を考える場として、さらなる発展が期待されます。

参考文献

Nissley, N., & Casey, A. (2002). The politics of the exhibition: Viewing corporate museums through the paradigmatic lens of organizational memory. British Journal of Management, 13(S2), S35–S45.

Castellani, P. (2014). The corporate museum as an instrument of company’s CSR and external communication. Corporate Communications: An International Journal, 19(4), 386–399.

Piatkowska, K. (2014). The corporate museum: A new type of museum created as a component of marketing company strategies. Museum Management and Curatorship, 29(5), 490–508.