博物館(ミュージアム)の語源をたどる意義

私たちが日常的に「博物館」や「ミュージアム」という言葉を使うとき、その由来や背景について意識する機会はあまり多くありません。しかし、これらの言葉がどこから生まれ、どのように発展してきたのかを知ることは、現代の博物館が持つ本質や社会的な役割を理解するうえで極めて重要です。語源を深く掘り下げることで、博物館という存在が単なる収蔵・展示の場ではなく、学びや創造、対話や社会参加の場としてどのように形成されてきたのか、その歴史的背景や理念を再発見することができます(Findlen, 1989)。

「博物館(ミュージアム)」という言葉は、今日では多くの国や地域で広く使われていますが、その起源をたどると、古代ギリシャの「ムーサたちの館(mouseion)」に行き着きます。ムーサとは、芸術や学問を司る女神たちのことであり、知識や創造力の象徴とされてきました。この語源を持つ「ミュージアム(museum)」は、古代から現代に至るまで、知の殿堂・学びの場としての機能を担ってきたことがわかります(Hopkins, 2021)。また、ルネサンス期のヨーロッパにおいて「musaeum」という言葉が再発見・再構築されたことにより、コレクションや研究活動の場としての意味が強調されるようになりました(Findlen, 1989)。

現代の日本では、「博物館」と「ミュージアム」はほぼ同義語として用いられていますが、歴史的にはそれぞれが異なる発展の道筋をたどってきました。「博物館」という日本語は、明治時代以降に導入されたものであり、西洋のmuseum概念とともに教育・文化施設として制度化されていきました。これに対して「ミュージアム」は、国際的な文脈での交流や専門職の世界で使われることが多く、両者の違いを意識することが重要です。こうした語源や歴史的経緯を知ることで、現代の博物館がなぜ「ミュージアム」と呼ばれるのか、そしてその背後にどのような知の伝統や理念があるのかを深く理解できるようになります(Hopkins, 2021)。

この記事では、「博物館」「ミュージアム」という言葉の語源や由来、そして歴史的な意味の変遷をたどりながら、現代社会における博物館の価値と役割について考察します。また、次の記事もあわせてご覧いただくことで、より立体的にミュージアムの本質に迫ることができます。

「博物館(ミュージアム)」という言葉の語源とその起点

現代の「博物館(ミュージアム)」という言葉は、古代ギリシャ語の「ムーセイオン(mouseion)」に由来しています。mouseionは、ギリシャ神話に登場する学芸・詩・哲学・芸術を司る女神「ムーサ(Muses)」たちの住む場所、すなわち「ムーサの館」という意味を持っています(Findlen, 1989)。この語は、知識や創造の源泉として人々から特別な意味を持たれてきました。

なかでも有名なのが、古代エジプトのアレクサンドリアに建設された「アレクサンドリアのムセイオン」です。この施設は紀元前3世紀に成立し、図書館を中心とした学問研究の総合的な拠点として機能していました。アレクサンドリアのムセイオンは、哲学者や科学者、詩人が集い、知識や芸術の発展を担った「知の殿堂」として歴史に名を残しています(Hopkins, 2021)。ここでは書物の収集・保存・研究が組織的に行われ、後の「ミュージアム」概念に大きな影響を与えました。

ギリシャ語のmouseionは、後にラテン語で「musaeum」と表記されるようになりましたが、中世ヨーロッパにおいてはこの語源が一時的に忘れられ、主に修道院の蔵書室や王侯の宝物庫といった限定的な文脈で用いられていました(Findlen, 1989)。つまり、現代のような公共的な博物館というよりも、知識や財宝を守る私的空間が中心だったと言えます。

ムーサ(Muses)は、学問や芸術を守護する女神として古くから崇められてきました。ムーサたちは詩、音楽、歴史、舞踏、天文学など、多様な知の領域を象徴しており、その「館」であるmouseionは知的探求や創造的活動の源泉とされてきました。こうした神話的背景が、「ミュージアム(museum)」という語に、単なる展示や収蔵の場ではなく、学びや発見、芸術的インスピレーションの拠点としてのイメージを与えているのです(Hopkins, 2021)。

このように、「博物館(ミュージアム)」という言葉の語源をたどると、古代ギリシャ・ローマ世界で育まれた知の理想や創造力への憧れがその根底にあることがわかります。次の節では、ルネサンス期にこの語源がどのように再発見され、「musaeum」が再び学問・コレクションの拠点として脚光を浴びるようになったのかについて詳しく見ていきます。

musaeumの再発見とルネサンス期の知的空間

ルネサンス期は、古典文化の再評価とともに「musaeum」という語が知的世界に再び登場した時代です。この時代の人文主義者たちは、古代ギリシャやローマの文献を精力的に研究し、その思想や価値観を現代社会に取り入れようとしました。その過程で、「musaeum」は単なる語源的な存在から、知識の探求や創造活動の拠点として再解釈されるようになりました(Findlen, 1989)。

とくに16世紀から17世紀にかけて、「musaeum」は単なる部屋や建物を指すだけでなく、学問や芸術、自然史の多様なコレクションを象徴する語となりました。この時代には、王侯貴族や知識人たちが収集した美術品、自然標本、古文書などを整理・展示し、知識の体系化を進めていました。こうしたコレクションは、単なる趣味や権力の象徴というだけでなく、当時の学問の発展や社会的地位の確立にも大きく寄与しました(Hopkins, 2021)。

ルネサンス期の「musaeum」は、書斎(studiolo)やワンダーカマー(cabinet of curiosities)、ギャラリーなど多様な知的空間と密接に関連していました。とくにワンダーカマーは、自然界や人間の創造物を幅広く集めて展示する「驚異の部屋」として知られ、そこには未知なる世界への知的探究心と、あらゆるものを体系的に分類しようとする百科全書的な志向が表れていました。musaeumという語は、このようなコレクションの場が知識や美の体系化・整理・共有の場となったことを象徴しています(Findlen, 1989)。

具体的な事例としては、ボローニャ大学のウリッセ・アルドロヴァンディや、ローマのアタナシウス・キルヒャーによる「musaeum」的コレクションが有名です。彼らは動植物標本や鉱物、考古遺物などを幅広く収集し、その目録を作成することで知識を体系化しました。こうした目録は、物理的なコレクションだけでなく、知の体系そのものを文字によって表現する「書かれたmusaeum」として機能しました(Hopkins, 2021)。

このようにルネサンス期において、「musaeum」は再び学問・芸術・自然史の集積と体系化の場として脚光を浴びるようになりました。この動きが、後の近代的なミュージアム誕生や公共性の確立につながっていきます。次の節では、こうした「musaeum」の伝統が近代ヨーロッパにおいてどのように発展し、「museum」という言葉が今日的な意味を持つようになったのかを詳しく見ていきます。

museumの近代的発展と語源の継承

18世紀以降、ヨーロッパ各地で「museum」という言葉は大きく意味を広げていきました。それまで王侯貴族や学者たちが所有していた私的なコレクションや「musaeum」が、次第に市民にも公開されるようになり、誰もが知識や芸術、歴史的な遺産にアクセスできる社会的な場へと発展しました。イギリスのアシュモレアン博物館や大英博物館は、その先駆的な例として広く知られています。これらの公共ミュージアムは、単にコレクションを保管・展示するだけでなく、教育や啓蒙、地域社会への貢献を主な目的とするようになりました(Hopkins, 2021)。

このような近代的なmuseumの誕生には、古代ギリシャやルネサンス期の「musaeum」的世界観が深く影響しています。百科全書的コレクションの理念や「知の殿堂」としての理想像は、近代におけるミュージアムにも連綿と受け継がれています。たとえば、展示品の体系的な分類やカタログ化は、ルネサンス期から続く知識整理の伝統を反映しています。さらに、近代以降は「公共性」「教育性」「市民社会とのつながり」といった新たな価値観が加わり、ミュージアムは広く社会に開かれた施設として認識されるようになりました(Findlen, 1989)。

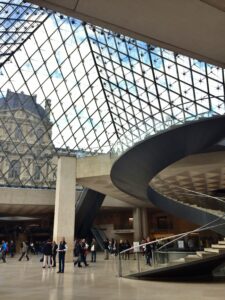

ミュージアムの建築にも語源や歴史的理念が反映されています。大英博物館の建物は、古代ギリシャのパルテノン神殿をモチーフにしており、知識や文化を守る「現代の神殿」として市民に開かれた場であることを象徴しています。こうした建築デザインは、ミュージアムが単なる保管庫や展示室ではなく、知の価値を社会に伝える象徴的な空間であるという理念を体現しています(Hopkins, 2021)。現代でも、世界各地のミュージアムがランドマーク的な建築として都市や社会の象徴となっています。

さらに、現代においてはICOM(国際博物館会議)などが国際的な「museum」定義を定め、ミュージアムの役割や機能が明確化されています。ICOMによると、ミュージアムは「社会とその発展に貢献する非営利の恒久的機関」であり、資料や遺産を収集・保存・研究・展示・教育など多様な活動を通して、社会や地域に価値をもたらす存在とされています。日本でも明治時代以降、西洋型museumの概念が導入され、「博物館」「ミュージアム」として制度化されました。近年では国際的なネットワークの拡大や専門職の発展により、「museum」と「博物館」はほぼ同義語として定着しています。

museumという言葉の語源や歴史的な背景をふまえることで、現代ミュージアムが持つ「知の殿堂」「社会に開かれた公共空間」としての意味や役割が、より深く理解できるようになります。語源から現代までの流れをたどることで、ミュージアムが社会に果たしている意義や今後の展望について考える手がかりを得ることができます。

語源から読み解く現代ミュージアムの意義と展望

「博物館(ミュージアム)」という言葉の語源をたどることで、現代のミュージアムがどのような理念や価値観を受け継いできたのかが見えてきます。ムーサに由来するmusaeum、そしてmuseumという言葉には、知の殿堂として学びと創造を支え、社会に開かれた空間であり続けるという本質が刻まれています(Findlen, 1989)。この語源的な発想は、現代のミュージアムが展示や収蔵だけでなく、教育・社会連携・地域振興・市民参加といった多様な役割を担う根拠となっています(Hopkins, 2021)。

現代社会におけるミュージアムの価値は、単に文化財や美術品を保存・公開するだけではありません。多様な人々が集い、対話し、学び合う「公共空間」として、地域社会やグローバル社会のつながりを生み出す拠点となっています。特に、変化の激しい現代においては、多様な価値観や背景を持つ人々がともに知識や文化を共有し、新たな意味を生み出していく場としての意義がますます高まっています。語源を理解することは、こうしたミュージアムの社会的役割を再認識し、その価値や意義をより深く考える手がかりとなります。

今後のミュージアムには、デジタル化の進展や参加型の運営、社会包摂やサステナビリティなど、多様な課題と期待が寄せられています。こうした時代の変化のなかでも、古代から受け継がれてきた「知の殿堂」としての理念や社会的使命は揺らぐことなく、現代の実践に生かされていくでしょう。

「博物館」や「ミュージアム」の語源と歴史をふまえながら、現代社会におけるその意義と今後の可能性について考えることは、博物館活動や学芸員教育、さらには文化の未来を切り拓くうえで重要な視点となります。

参考文献

- Findlen, P. (1989). The Museum: Its classical etymology and renaissance genealogy. Journal of the History of Collections, 1(1), 59-78.

- Hopkins, O. (2021). The Museum: From its origins to the 21st century. Frances Lincoln Children’s Books.