博物館ネットワークとは ― 定義と現代的意義

博物館ネットワークの基本的な定義

博物館ネットワークとは、複数の博物館や文化関連施設が共通の理念や目的をもとに、相互に協力・連携しながら活動する仕組みを意味します。従来、博物館は独立した単館運営が主流でしたが、近年では博物館同士や地域の他分野機関とのネットワーク構築が不可欠となっています。こうしたネットワークは、展示や教育プログラム、資料管理、広報、経営資源の共有など多岐にわたり展開されています。学術的には、「ネットワーク」「連携」「パートナーシップ」といった用語がしばしば用いられています。ネットワークは、組織間の持続的な協働関係や、知識・人材・資源の流通を可能にする枠組みとして定義され、パートナーシップは「共通目標の達成をめざし、複数の機関が互いに資源やリスク、成果を分かち合いながら進める長期的かつ戦略的な関係」と整理されています。また、こうしたネットワークは、営利を目的としない非営利的・社会的使命を持つ点も特徴であり、社会教育や地域貢献の視点も重視されます(Bernini & Galli, 2023)。

具体的には、博物館ネットワークは合同展示や合同イベント、共通チケットやスタンプラリーなどの来館者サービスの強化、デジタルアーカイブの共同構築、人材交流や研修、専門分野横断的な研究プロジェクトなど、さまざまな実践で展開されています。ネットワーク構築によって、単館では実現できない大規模プロジェクトの推進や、地域全体のブランド価値向上、学芸員や専門職員の知識・ノウハウの共有といった効果が期待されます。こうした連携は、今や世界各地の博物館経営で標準的な戦略となっています。

空間的ネットワークと非空間的ネットワークの区別

博物館ネットワークは、その構築の仕方や連携の範囲によって「空間的ネットワーク」と「非空間的ネットワーク」に大別されます。空間的ネットワークとは、同じ地域や都市圏に位置する複数の博物館が、物理的な近接性を活かして連携する形態です。たとえば、複数館による共通チケット制度、共同イベント、ルート型観光の推進、展示・広報の協働などが代表例です。イタリア・ボローニャでは、Istituzione Bologna Museiのように、エリア内の博物館群が組織横断的に一体となって運営や広報、教育普及事業を展開することで、来館者数の増加や地域経済の活性化、地元住民のシビックプライドの向上に寄与しています(Bernini & Galli, 2023)。空間的ネットワークは、特に都市部や観光地など多館集積エリアにおいて、その相乗効果(スピルオーバー)が大きく、回遊性やブランド力の強化につながる点が特徴です。

一方、非空間的ネットワークは、地理的な距離を問わず、情報技術やデジタルツール、専門職のコミュニティを活用してつながる新しい連携形態です。代表的な事例として、MCN(Museum Computer Network)や各国のデジタルアーカイブコンソーシアム、学芸員・デジタル人材のオンラインフォーラム等が挙げられます。こうした非空間的ネットワークでは、デジタル技術による資料・知識・経験の共有、共同での研究・開発プロジェクト、国際的な専門性の高い情報交換、人材育成やリスキリングが進められています(Marty et al., 2013)。特に、地理的制約を超えたノウハウや最先端の技術トレンドの共有は、地方や小規模館にとっても大きな成長機会となります。近年はオンラインイベントやSNS活用、デジタル教材の共同開発など、新たな非空間的ネットワークが広がっています。

このように、博物館ネットワークは空間的・非空間的な両軸で進化しており、それぞれのメリット・課題をふまえた柔軟な連携戦略の設計が現代の博物館経営に求められています。

博物館ネットワークが重視される現代的背景

現代の博物館経営において、ネットワーク化の重要性がますます高まっている背景には、いくつかの社会的・経済的要因があります。まず第一に、少子高齢化や人口減少、来館者ニーズの多様化などによる経営環境の変化への対応が挙げられます。単館ごとでは解決しきれない経営課題や資源不足を、ネットワークを通じて補完し合うことで、持続可能な運営体制を構築する必要性が生じています。

また、地域振興や観光推進など政策的な要請とも連動し、特に地方都市や観光地における空間的ネットワークの形成が地域創生の中核戦略と位置付けられるケースが増えています(Bernini & Galli, 2023)。地域資源の発掘や地元コミュニティとの関係強化、広域回遊観光の促進など、ネットワーク化は地方館や小規模館の生き残り戦略としても不可欠です。

さらに、デジタル技術の進展や社会のオンライン化によって、非空間的ネットワークを基盤とした情報共有・人材交流・共同研究が加速度的に拡大しています。COVID-19以降はリモートイベントやオンライン展覧会、バーチャルミュージアムなど、新たなネットワーク型サービスが急速に普及し、業界の枠を越えたコラボレーションも進んでいます(Marty et al., 2013)。

これらの要因から、現代の博物館にはネットワーク型経営の視点が不可欠となっており、今後ますます「空間的ネットワーク」と「非空間的ネットワーク」を戦略的に組み合わせた柔軟な連携が求められる時代となっています。

博物館ネットワークの成功条件と課題

動機(Motivation)―連携が生まれる背景と目的

博物館ネットワークの形成は、さまざまな動機や背景から始まります。多くの場合、単独の博物館では解決できない課題、たとえば来館者の減少、経営資源の不足、新たな社会的役割への対応といった現代的な課題が出発点となります。さらに、政策的な要請や行政による補助金の配分、地域振興を目的とした観光施策なども連携の動機となることが多いです。加えて、現場の学芸員や経営スタッフが自発的に感じる「もっと専門性を高めたい」「新しいサービスを生み出したい」といった内発的動機も重要な役割を果たしています。こうした多様な動機が重なることで、博物館同士が連携の必要性を感じ、ネットワーク形成の第一歩が踏み出されます。

資源(Resources)―共有・補完しあう経営資源

ネットワーク型経営においては、各館が持つ資源をどのように共有・補完しあうかが極めて重要です。人的資源としては、専門的な学芸員や教育普及担当者、IT・広報の専門職員などが挙げられます。また、財務資源としての予算や助成金、設備、展示物やデジタルアーカイブといった知的資源も連携の対象となります。これらの資源を単館ごとに囲い込むのではなく、ネットワーク内で柔軟に共有し、時には相互に補完し合うことで、大規模な事業や共同研究、合同展示会の開催などが可能になります。実際、イタリアや欧州各国の事例では、予算や人材、情報をネットワークで一元的に管理することで、業務効率やサービスの質が大きく向上したと報告されています(Bernini & Galli, 2023)。

責任分担(Responsibility)―役割・リーダーシップの明確化

博物館ネットワークの円滑な運営には、パートナー間での役割や責任分担の明確化が欠かせません。例えば、合同展示プロジェクトを実施する際には、企画立案、資金調達、会場設営、広報活動など複数のタスクをネットワーク内で分担し、それぞれの強みを活かすことが求められます。このためには、リーダーシップを発揮する中核館の存在や、定期的な会議や調整の場を設けることが効果的です。また、役割分担や責任の所在を文書化し、合意形成を徹底することも、トラブル回避や事業の持続性に寄与します。こうしたマネジメント体制の工夫が、実効性の高いネットワーク運営の鍵となっています(Leicester大学, 2017)。

相互信頼(Mutual Trust)―信頼構築と持続性の確保

ネットワークの持続的な成功には、パートナー間の相互信頼が不可欠です。信頼関係が強固であれば、情報共有や人材交流がスムーズに進み、困難な課題にも協力して取り組むことができます。そのためには、日常的なコミュニケーションやオープンな議論、成果や課題の透明な報告が大切です。加えて、失敗やトラブルが発生した際にも互いに責任を押し付け合わず、建設的に解決策を模索する姿勢が信頼の維持につながります。また、ネットワーク初期には、短期的な成功体験や小さな成果を積み重ねることで、協力の実感を高めていくことも効果的です。こうした信頼の積み重ねこそが、長期的なネットワークの安定と発展を支える基盤となります(Leicester大学, 2017)。

ネットワーク運営で生じやすい課題とその解決策

一方で、博物館ネットワークの運営にはさまざまな課題も伴います。たとえば、合意形成の難しさ、リーダーシップの不在、資源配分の不均衡、組織文化や価値観の違いなどが、ネットワークの機能不全や離脱の原因となる場合があります。実際、国内外の失敗事例では、責任分担の曖昧さや期待値のズレからトラブルが生じ、協力関係が長続きしなかったケースも報告されています。このようなリスクを回避するためには、事前の十分な話し合いや目的・成果の明確化、合意内容の文書化、外部ファシリテーターの活用などが有効とされています。課題に直面した際も、柔軟な発想と対話を重ねながら乗り越えることで、より強固で効果的なネットワークへと進化させることができます。

博物館ネットワークの効果とメリット

空間的ネットワークの経済的・社会的効果

空間的ネットワークは、地理的に近接した複数の博物館が連携することで、経済的・社会的に大きな効果をもたらします。たとえば、同じ地域や都市圏に複数の博物館が集積し、共通チケットや合同企画展、ルート型観光などを展開することで、来館者の回遊性が高まり、全体としての集客数が大きく伸びる傾向が見られます(Bernini & Galli, 2023)。こうした取り組みは、地域の観光資源としての魅力を高めるだけでなく、周辺の飲食店や宿泊施設などにも経済的波及効果を及ぼし、地域経済の活性化に寄与します。また、博物館間の交流が深まることで、地元コミュニティとの結びつきや教育普及活動の充実も実現し、文化的な社会資本の形成にもつながっています。さらに、こうした地域集積型のネットワークは、長期的な視点で見れば、都市や地域のブランド価値や住民の誇り(シビックプライド)の向上にも寄与します。

非空間的ネットワーク(情報・専門職コミュニティ)の意義

非空間的ネットワークは、地理的な制約を超えて博物館同士や専門職がつながる新しい形の連携です。情報技術やデジタルツールを活用することで、遠隔地同士の博物館がリアルタイムで知識・ノウハウを共有し、共同で研究や教育プログラム、資料デジタル化プロジェクトなどを推進できるようになりました。たとえば、MCN(Museum Computer Network)のような国際的な専門職ネットワークでは、会員同士がオンラインフォーラムや年次大会を通じて最新のデジタル技術や業務改革の知見を共有し、業界全体のスキルアップや効率化が実現されています(Marty et al., 2013)。こうした非空間的ネットワークは、特に人材や予算が限られた小規模館・地方館にとって、先進的な知識やリソースにアクセスする貴重な機会となります。また、国際的な情報ネットワークに参加することで、グローバルなトレンドやベストプラクティスを自館の運営やサービス改善に取り入れることができ、競争力や革新性の向上にもつながっています。

小規模博物館・地方館にとってのネットワークの価値

ネットワークへの参加は、小規模博物館や地方館にとって特に大きなメリットがあります。単館では知名度やリソースが限られる場合でも、ネットワークを通じて共同の広報活動や合同イベント、研修会などに参画することで、外部への発信力や社会的な認知度が大きく向上します(Cecalupo, Leicester大学, 2017)。また、他館との資源共有により、新たな展示企画や教育事業に取り組みやすくなり、運営の安定化や来館者の多様化にもつながります。さらに、地方館ネットワークでは、域内の観光資源や地域課題と連動した共同プロジェクトを立ち上げやすく、自治体や観光協会との連携強化も期待できます。ネットワークによる支援体制があることで、経営危機時のリスク分散や外部資金獲得、専門人材育成といった持続可能性の確保にもつながります。

ネットワークによるイノベーションと社会的役割の拡大

博物館ネットワークは、イノベーションの創出や社会的役割の拡大にも大きく寄与しています。ネットワークを基盤にした共同研究や共同開発は、これまで単独では難しかった大規模なテーマや分野横断的なプロジェクトを可能にします。たとえば、複数館での教育普及プログラムやユニバーサルデザイン導入、地域防災やSDGs推進に関する共同事業など、社会課題解決へのアプローチも広がっています。さらに、多様な主体との協働によって、地域コミュニティや学校、NPO、民間企業といった異分野との連携が進み、博物館の社会的包摂や新たな公共空間としての機能も強化されています。ネットワークの存在は、博物館が単なる展示空間から、地域や社会を変革するプラットフォームへと進化する原動力となっています。

博物館ネットワークの国際事例と実践例

イタリア・ボローニャの空間的・非空間的連携モデル

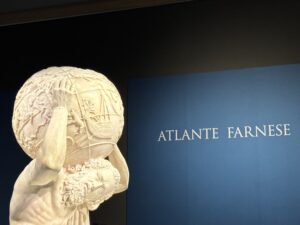

イタリアのボローニャでは、空間的ネットワークと非空間的ネットワークを組み合わせた先進的な博物館連携モデルが実践されていました。Istituzione Bologna Museiは、都市圏内に存在する多様な博物館や文化施設を一つのネットワーク組織としてまとめ上げていました。各館は物理的な近接性を活かし、共通チケットの導入や合同企画展、協調した広報活動などを展開することで、来館者の回遊性を高め、全体としての集客数を大きく伸ばしていました(Bernini & Galli, 2023)。こうした空間的連携によって、地域の観光資源としての価値が向上し、飲食業や宿泊業などの地元経済にも直接的な波及効果をもたらしていたと報告されています。

さらに、Istituzione Bologna Museiでは、非空間的ネットワークも積極的に活用していました。たとえば、デジタル技術を用いた情報共有システムの構築や、専門職員同士の研修・知識交換プログラムの導入、各館の業務管理の一元化などが進められていました。このような非空間的な連携によって、ネットワーク全体での経営資源の有効活用や業務効率の向上が実現し、専門人材の育成やノウハウの蓄積にも大きく貢献していました。現場のスタッフからは、「単館では到底実現できなかった規模のイベントや教育プログラムを展開できた」「日常的な情報交換や課題共有がネットワークを通じて容易になった」といった肯定的な声が多く聞かれていました。

こうした取り組みの結果、都市全体でのブランド力の向上や観光誘客、運営コストの削減、そして地域住民のシビックプライドの高まりなど、多角的な効果が得られていました。ボローニャの事例は、博物館ネットワークの可能性と現実的な成果を示す重要な国際的参考例として位置付けられています。

MCN(Museum Computer Network)に見る専門職ネットワーク

アメリカを中心に展開されていたMCN(Museum Computer Network)は、博物館分野におけるデジタル・IT専門職ネットワークの代表的な成功例でした。MCNは、世界中のミュージアムIT担当者やデジタル化推進スタッフ、学芸員などを会員として組織しており、年次カンファレンスやオンラインフォーラム、専門メーリングリストを通じて、最新技術やデジタル化事例、業務改善の知見が活発に交換されていました(Marty et al., 2013)。

MCNの活動では、館種や地域・国境を越えた知識・ノウハウの共有が日常的に行われていました。たとえば、デジタルアーカイブ構築やデータベース開発、来館者体験のデジタル強化といったテーマごとに、各館の担当者が情報発信や事例紹介を行い、ウェビナーやワークショップでは最新技術の実演やディスカッションが繰り返されていました。さらに、若手や女性リーダーを支援するプログラム、専門スキル向上のためのeラーニング、グローバルなベストプラクティスの発信など、専門職コミュニティ全体のレベルアップにも貢献していました。

MCNのネットワーク活動を通じて、各博物館が自館のデジタル戦略をより効果的に策定できるようになり、実務上の課題解決や新規プロジェクトの推進が加速していたと報告されています。このようにMCNの事例は、非空間的ネットワークによる情報共有・人材育成・デジタル技術導入の実効性を実証するものであり、世界中の博物館ネットワーク化に多くの示唆を与えていました。

デジタル時代における博物館ネットワークの展望と課題

デジタルネットワークがもたらす新しい価値

デジタル技術の進展は、博物館ネットワークの構築や運営のあり方に大きな変化をもたらしてきました。近年では、オンライン連携やバーチャルミュージアム、クラウドサービスの活用が広がり、地理的な制約を超えて資料・情報・人材の流動性が格段に高まっています。例えば、複数館が共同でデータベースやアーカイブを構築し、来館者だけでなく遠隔地の研究者や一般市民もアクセスできる環境を整える事例が増えています。こうしたデジタルネットワークの活用は、貴重な資料の保存・活用の促進だけでなく、知識のオープン化や新しい協働プロジェクトの創出にもつながっています。また、国際的な情報共有や共同研究も容易となり、グローバルな連携が日常的に行われるようになりました。デジタル化の波は、博物館ネットワークに「空間を超えた価値創出」の可能性をもたらしているのです(Marty et al., 2013)。

専門職コミュニティ・ICT活用による連携の深化

デジタル時代の博物館ネットワークにおいては、ICTを活用した専門職コミュニティの形成と運営がますます重要となっています。MCN(Museum Computer Network)をはじめとする専門職ネットワークでは、オンラインフォーラムやウェビナーを通じて、学芸員やITスタッフが日常的にノウハウや課題を共有し、最新技術や業界動向について議論を重ねてきました。これにより、地域や規模の違いを超えて知識と経験が蓄積され、全体のスキルアップやイノベーション創出が加速しています。また、eラーニングやオンライン研修、リスキリング支援の普及によって、新しい技術や実務知識を効率よく学ぶ機会が拡大しています。ICTの活用は、館ごとの壁を越えた学びと連携を生み出し、現代の博物館経営に不可欠な基盤となっています(Marty et al., 2013)。

デジタル連携の課題とリスク

一方で、デジタルネットワークの発展には、さまざまな課題やリスクも存在します。まず、情報セキュリティやプライバシーの確保は、ネットワーク化が進むほど重要度を増しています。資料や個人情報の管理体制が不十分な場合、外部からの不正アクセスやデータ流出といった深刻なトラブルにつながる可能性があります。また、館ごとの技術水準や予算規模の違いによって、デジタル格差(デジタルデバイド)が生まれやすく、ネットワークへの参加機会や情報活用能力に大きな差が生じることも課題です。さらに、運営側の人的リソースや予算不足、システムの更新や維持管理の負担など、実務的な障壁も少なくありません。こうした課題に対応するためには、リスクマネジメントや共通基準の整備、外部専門家との協力などが求められます。

持続可能なネットワーク運営への提言

デジタル時代の博物館ネットワークを持続的に発展させるためには、運営体制やガバナンス、合意形成プロセスの設計が不可欠です。特に多様な関係者を巻き込む場合、各館や外部組織の役割や責任を明確にし、信頼関係を維持するための透明性や説明責任が問われます。ガバナンス強化とともに、運営ルールや情報セキュリティの標準化、合意形成のための話し合いの場の設定なども有効です。また、自治体、企業、NPO、地域住民といった多様な主体を連携モデルに組み込むことで、ネットワークの安定性と社会的価値の創出がより確かなものとなります。今後は、館内外の人材育成や組織改革を進めながら、イノベーションと包摂性の両立を図り、デジタルネットワークの強みを最大限に活かしていくことが重要です。

ネットワーク時代の博物館運営への提言

本記事では、博物館ネットワークの基本的な定義や、空間的・非空間的ネットワークの多様な役割、実践事例、そしてデジタル時代における新たな展望と課題まで、幅広く考察してきました。ネットワーク化は、来館者数の増加や地域経済への波及効果、知識やリソースの共有、専門人材の育成など、多くの実務的メリットをもたらしてきました。一方で、責任分担や合意形成、デジタル格差、情報セキュリティといった運営上の課題も浮き彫りになっています。館ごとの状況や地域特性に応じて、目的を明確にし、柔軟かつ持続的なネットワーク戦略を設計していくことが、今後ますます重要となるでしょう。

博物館ネットワークのさらなる発展には、ガバナンスや標準化、リスクマネジメントの強化に加え、多様な主体とのパートナーシップや、現場知の積極的な活用が欠かせません。特にデジタル技術の進展を活かし、地理的制約を超えた情報共有と共同事業を推進することが、グローバルな協働や社会的包摂に向けた新たな可能性を切り開く鍵となります。持続可能で包摂的なネットワークモデルの構築に向けて、現場の知恵とイノベーションを組み合わせ、社会に開かれた博物館経営を目指すことが求められています。

なお、協働や共助、持続可能な経営の視点については、 「博物館の連携とは何か ― ネットワーク・協働・共助が支える持続可能な経営モデル」 でも詳しく解説していますので、あわせてご参照いただくと理解がより深まります。

参考文献一覧

- Bernini, C., & Galli, F. (2023). Networking and spatial interactions: What contributes most to increasing museums’ attractiveness? Papers in Regional Science, 102(3), 1215–1232.

- Marty, P. F., Soren, B. J., & Armstrong, J. (2013). Building community among museum information professionals: A case study of the Museum Computer Network. Museum Management and Curatorship, 28(4), 394–412.

- Cecalupo, C. (2017). Partnerships Between Small Museums as a New Management Culture: The Italian Case. Museological Review, 21, 34–43.