万博の展示体験はなぜ人々の記憶に深く刻まれるのか

万博を訪れた人々が、何十年経ってもその体験を鮮明に語る光景は珍しくありません。1970年の大阪万博や2005年の愛知万博、さらには1967年のモントリオール万博など、歴史に名を残す博覧会を体験した多くの人が、展示やパビリオン、そこでの出来事や感情を今でも生き生きと記憶しているという事実は、非常に興味深い現象です(Anderson & Shimizu, 2007; Anderson & Gosselin, 2008)。日常生活の中で訪れる美術館や博物館もまた、「展示」というメディアを通じて記憶に働きかける場ですが、万博はそのスケールや演出、社会的な話題性の点で、より強く人々の記憶に刻まれる傾向があるといえます。

では、なぜ万博という展示体験はこれほどまでに“忘れられない”ものとなるのでしょうか。その理由を解き明かすためには、展示がどのように来場者の長期記憶を形成し、個人の物語や社会的な記憶と結びつくのかを考察する必要があります。実際、展示体験が強い印象となって残る背景には、展示の内容そのものだけでなく、来場時の感情(情動)、その場での目的意識(アジェンダ)、さらに体験を後から繰り返し思い出す(再想起)といった複数の要素が複雑に関わっていることが、近年の研究から明らかになっています(Anderson & Shimizu, 2012)。

万博のような非日常的な展示体験がどのように記憶に影響を与えるのかは、 「博物館と記憶:展示がつなぐ過去と現在のストーリーとは?」 でも詳しく解説していますが、本記事では特に万博に焦点を当て、その長期記憶のメカニズムを情動・アジェンダ・再想起という三つの観点から掘り下げていきます。「記憶に残る展示」の要素や、博物館・展示施設で生かせるヒントについても考察します。展示体験の本質や、その長期的な影響に関心のある方は、ぜひ最後までご覧ください。

万博と博物館展示 ― 記憶に残る展示体験とは

万博がもたらす「長期記憶」のインパクト

万博と博物館展示は、一見すると異なる文化体験のように感じられますが、どちらも「人の記憶に深く残る体験」を創り出すという共通の目的を持っています。特に万博は、非日常的な巨大空間で最新技術や国際色豊かな展示が体験できる場として、来場者に強いインパクトを与えてきました。1970年の大阪万博で披露された「太陽の塔」や「月の石」、2005年の愛知万博、1967年のモントリオール万博(Expo67)など、今なお多くの人が鮮やかに思い出せる展示体験となっています(Anderson & Shimizu, 2007; Anderson & Gosselin, 2008)。

展示体験が記憶に残る仕組みとは

博物館展示論の観点から「記憶に残る展示体験」を考えると、まず重要なのは五感を刺激する展示設計です。万博や現代の博物館展示では、視覚や聴覚だけでなく、触覚・嗅覚・味覚といった体感的要素を組み合わせることで、来館者の脳により強く記憶が刻まれることが分かっています。巨大なオブジェや音・光の演出、インタラクティブ展示は、「その場にいた」という体験を来館者の長期記憶に深く結びつけます。

また、展示体験は「個人的記憶」と「社会的記憶」の双方に影響を与えます。万博では家族や友人と共有した特別な一日、社会の転換点を象徴する出来事、国際交流の驚きなど、個人の物語と社会の物語が重なり合う場面が数多く生まれます。これらは単なる知識や情報としてではなく、人生の重要なエピソードとして長期記憶に残りやすいのです。たとえば「太陽の塔」の下で家族写真を撮った思い出や、「月の石」を見るために長い行列に並んだ経験は、感情や体験と結びついて鮮烈な記憶となります(Anderson & Shimizu, 2012)。

万博と博物館展示論の共通点と進化

万博や博物館展示における「非日常性」や「物語性」も、記憶を強化する重要な要素です。普段とは異なる空間や時間、特別な演出が来場者の脳に強い印象を残します。展示自体が物語を持ち、来館者がそのストーリーの一部となることで、体験が自己のアイデンティティや人生の一場面として深く刻まれるのです。実際、記憶研究では「情動(感情)」「アジェンダ(目的意識)」「再想起(体験後の語り直しや反復)」という三つの要素が、長期記憶化を大きく左右することが明らかになっています(Anderson & Shimizu, 2012)。

現代の博物館展示もこの「記憶に残る展示体験」をめざして進化しています。没入型の映像展示や対話型のワークショップ、SNSと連動した参加型企画など、来館者一人ひとりの記憶や物語とつながる新しいアプローチが広がっています。こうした潮流は、万博のダイナミズムやインパクトを受け継ぎつつ、より日常に近い形で「長期記憶に残る体験」を生み出しているといえるでしょう。

記憶に残る展示体験がもたらす意義

このように、万博と博物館展示は規模や演出の手法に違いがあるものの、「記憶に残る体験」を創り出すという本質的な共通点を持っています。特に、展示体験が個人や社会の記憶にどのように作用し、どのように語り継がれていくのかを考えることは、今後の展示設計や来館者サービスを考える上でも大きなヒントとなります。万博や博物館展示論が示す「記憶のメカニズム」を意識することで、より多くの人に長く愛され、語り継がれる展示体験をつくることが可能となるのです。

万博の展示体験が長期記憶に与える影響

Expo70・Expo67・愛知万博 ― 主要事例から見る記憶化の特徴

万博という非日常的な展示空間が、なぜ人々の「長期記憶」にこれほどまでに強く残るのでしょうか。この疑問については、さまざまな実証研究や来場者へのインタビュー調査から多くの知見が得られています。

たとえば1970年の大阪万博(Expo70)を訪れた人々の多くは、「太陽の塔」や「月の石」などの象徴的な展示体験だけでなく、混雑や長い行列、強烈な暑さ、会場全体の熱気といった感覚的な体験も鮮明に記憶していると語ります。実際に「月の石を見るために何時間も並んだが、思ったより小さくて驚いた」「人が多すぎて見たかったパビリオンに入れなかった」という声は多くのインタビュー記録で繰り返されています(Anderson & Shimizu, 2007)。また、「初めて外国人と直接話をした」「万博の帰り道に家族で盛り上がった」といった、文化的・社会的な発見や家族とのエピソードも深く印象に残る体験として挙げられています。

同様に、1967年のモントリオール万博(Expo67)を体験したカナダや海外の来場者も、最先端の技術展示や異国情緒あふれるパビリオン、建築の斬新さ、そして当時の時代背景を象徴する出来事を今でも強く記憶していることが明らかになっています。Expo67では「未来の暮らしを体感できた」「建物やデザインが今までに見たことがないほど先進的だった」といった証言が数多く残っています(Anderson & Gosselin, 2008)。

2005年の愛知万博もまた、多くの人が「環境」をテーマにした展示や、グローバルハウスなどの大型パビリオン、自然の中でのイベント体験、さらには家族や友人とともに過ごした特別な一日を長く記憶していることが調査から明らかになりました(Anderson & Shimizu, 2012)。「大きなマンモスを間近で見て感動した」「自然豊かな会場で過ごした時間が忘れられない」という声が代表的です。

これらの事例に共通しているのは、「展示物そのもの」だけでなく、「その場で体験した感情」「家族や友人との共有」「社会や時代の雰囲気」などが複雑に絡み合い、来場者一人ひとりの「万博 記憶」として長期にわたり脳裏に残り続けている点です。

展示を記憶に残す「情動」「アジェンダ」「再想起」の3要素

では、なぜこうした万博の展示体験が長期記憶として強く刻まれるのでしょうか。そのメカニズムをひも解く鍵が、「情動」「アジェンダ」「再想起」という三つの要素です(Anderson & Shimizu, 2007; 2012)。

まず「情動」とは、展示体験の中で生じる感情的なインパクトです。万博という大規模な空間で味わう驚きや感動、時には落胆や苛立ちなど、ポジティブ・ネガティブ両方の感情が強い印象となって記憶に刻まれます。たとえば、「太陽の塔を見上げて圧倒された」「月の石を前に胸が高鳴った」「混雑に疲れた」といった生々しい感情の記憶がそれに当たります。

次に「アジェンダ」は、来場者が持つ目的意識や期待、計画のことです。「どうしてもこの展示を見たい」「有名なパビリオンを絶対に体験したい」という強い動機があるほど、目標を達成した時の満足感や、逆に叶わなかった時の悔しさや残念な思いもまた、強く心に残ります。「目的のパビリオンを回りきれずに悔しかった」という体験は、後々まで記憶として残りやすいのです。

最後の「再想起」は、体験後にその出来事を何度も思い出したり、語り合ったりするプロセスです。家族や友人と万博体験を振り返ったり、当時の写真や記念品を見返したりすることで、記憶がより鮮明になり、長く保たれることが分かっています。実際、「今でも家族で万博の話題になる」「毎年記念日には写真を見返す」といった再想起の行為が、長期記憶の質を高めているのです。

この三つの要素は、万博だけでなく、優れた博物館展示や他の大規模イベントでも共通して見られる記憶のメカニズムです。単なる情報の蓄積ではなく、感情と目的、反復が組み合わさることで、展示体験は「人生のエピソード」として強く刻まれます。

展示体験が来館者心理・社会意識に与える影響

万博や大規模な展示体験がもたらす長期記憶は、単なる「楽しかった思い出」以上の意味を持っています。多くの人にとって、展示体験は自己認識や社会意識の広がり、将来の価値観の形成にも影響を及ぼします。たとえば「万博がきっかけで科学や環境問題に関心を持つようになった」「外国の文化に興味を持ち、留学を決意した」という人も少なくありません。

また、万博で得た体験を家族や友人と繰り返し語り合うことで、個人の思い出が家族やコミュニティの「集団的記憶」として共有されていきます。この「語りの連鎖」は、社会全体の物語やナラティブの形成にもつながり、やがては一つの時代や文化の記憶として受け継がれていきます(Anderson & Gosselin, 2008)。

このように、万博の展示体験は「記憶」にとどまらず、個人や社会のあり方そのものに長く影響し続ける力を持っているのです。長期記憶に残る展示体験の意義を理解し、その仕組みを活かすことは、これからの博物館展示やイベントデザインにも大きなヒントを与えてくれるでしょう。

博物館展示論で考える「記憶に残る展示設計」

博物館展示論の視点から見る万博展示の本質

記憶に残る展示設計を考える際、博物館展示論の知見は欠かせません。博物館展示論では、「来館者が展示をどう体験し、何を記憶にとどめるのか」という観点から、展示そのものの構造や演出手法が分析されてきました。万博展示は、圧倒的なスケールや非日常性、来場者が物語の一部となるような没入感を与える空間演出など、現代の博物館展示にも多くのヒントを提供しています。たとえば、太陽の塔や月の石のような象徴的展示、パビリオンごとに異なる物語や体験価値を持つ設計は、多くの人の「長期記憶」に残る要素となっています(Anderson & Shimizu, 2007)。

こうした非日常的体験や物語性は、来館者の感情や好奇心を刺激し、単なる情報伝達ではなく「人生の一場面」として強く記憶に刻まれます。博物館展示論が重視する「展示体験の全体設計」「物語構造」「インタラクティブ性」は、万博のような特別な空間だけでなく、日常的な博物館運営でも極めて重要な要素です。

実務に活かす展示設計のコツと注意点

現代の展示設計では、五感を刺激するインタラクティブな仕掛けが不可欠です。視覚に訴える大型模型や映像、聴覚に響く音響演出、触覚を活かした体験型展示、嗅覚・味覚を用いたフード展示やアロマなど、さまざまな感覚刺激を組み合わせることで、「その場にいた」「実際に体験した」というリアリティが生まれ、記憶への定着が飛躍的に高まります。

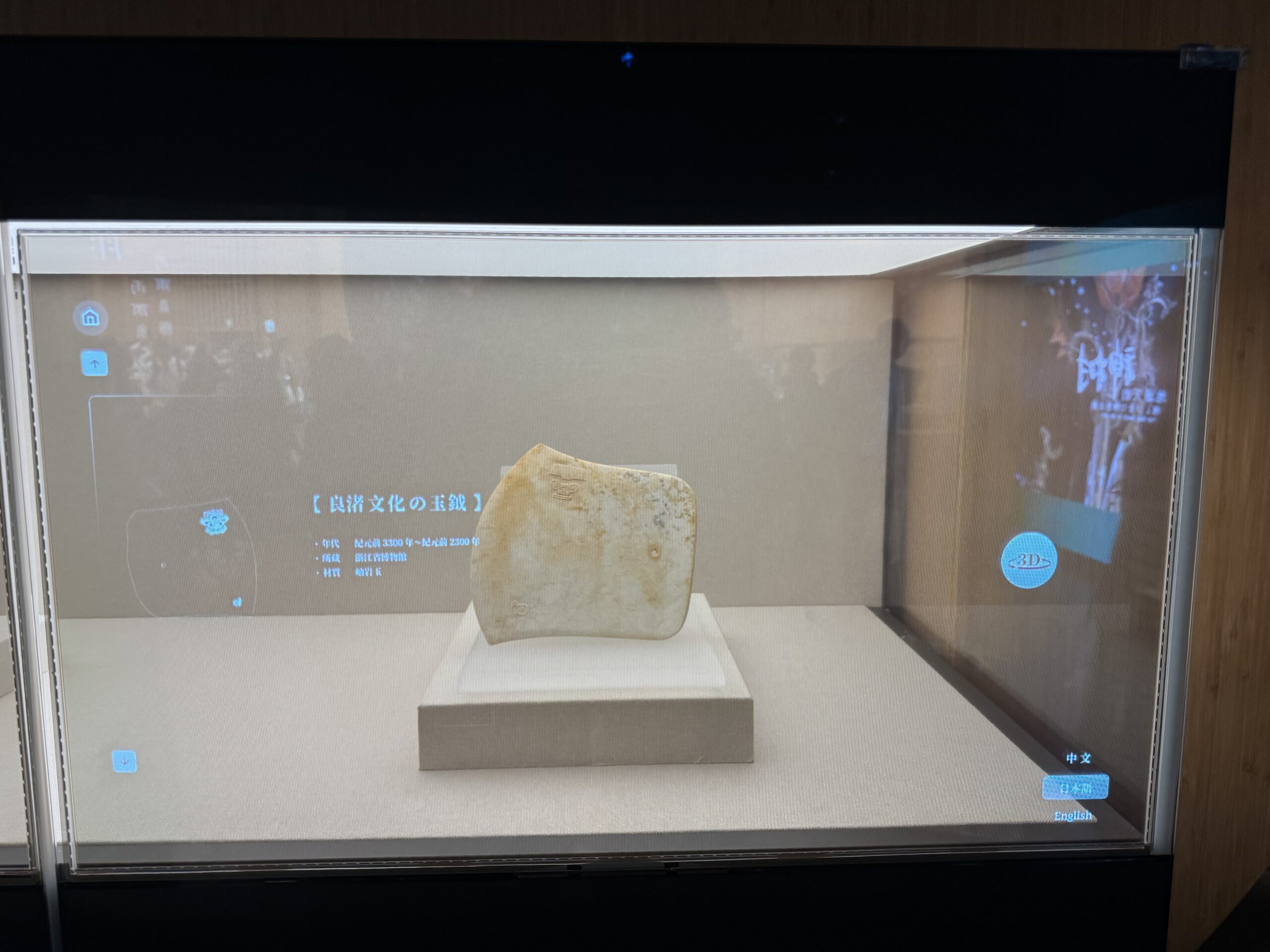

インタラクティブ展示やワークショップは、来館者自身が「展示の一部」になり、自分の行動が結果につながることで、強い印象や達成感を伴う「記憶に残る展示体験」を生み出します。たとえば、ARを使って仮想空間に入り込む展示や、参加型アートプロジェクト、実物に触れられるハンズオン展示は、来館者の記憶に深く刻まれる典型例です。

さらに、ストーリーテリングや空間演出による「情動」の喚起も大切です。照明やサウンド、物語の導入部とクライマックス、エピローグまで計算された流れが、来館者の心を動かし、驚きや発見、感動の感情を記憶として定着させます。案内サインや導線計画を工夫することで、来館者が自分の「アジェンダ(目的)」を明確に持ち、目的の展示を達成したという満足感や、回りきれなかった悔しさまでも長期記憶の一部として残りやすくなります。

また、展示体験後の「再想起」を促すための仕掛けづくりも忘れてはなりません。来館者が展示について語り合うワークショップ、記念品や体験カードの配布、SNSでの体験シェアを促すキャンペーンなど、体験後も何度も思い出し語り直す機会をつくることで、展示体験の記憶はさらに鮮明になります。現代の博物館や万博では、この「再想起」を重視した設計が来館者満足度の向上にも大きく寄与しています。

展示設計における現代的な課題と工夫

現代の展示設計は、来館者の多様なニーズや文化的背景への対応が不可欠です。バリアフリー設計、多言語サイン、ユニバーサルデザインの採用など、あらゆる来館者が「自分ごと」として体験を楽しめる環境づくりが求められています。また、混雑や不快感といったネガティブな体験も、ストーリーや空間演出の一部としてポジティブな記憶に変える工夫ができます。たとえば、「行列の待ち時間にも参加型コンテンツを用意する」「混雑を逆手に取ったソーシャル体験を仕掛ける」などが有効です。

デジタル技術の進化も、展示設計に新たな可能性をもたらしています。ARやVR、タブレット解説、来館者が自らコンテンツを作る参加型ウェブアーカイブなど、デジタルを活用した体験拡張は、「記憶に残る展示」をより多様に、個別化して届ける手段となっています。

このように、博物館展示論が提案する「展示体験を通じた長期記憶の形成」は、万博のような大規模イベントはもちろん、日常的な博物館や科学館、アートスペースでも活用可能な普遍的な考え方です。展示設計の工夫と理論の両面から「記憶に残る体験」を追求することが、これからの展示空間づくりにおいてますます重要になるでしょう。

年齢・地域差による展示体験の記憶化

年齢層ごとに異なる万博・博物館展示体験の記憶パターン

展示体験が長期記憶として残るプロセスには、来館者の年齢層が大きく関与しています。子どもや若年層にとって、万博や博物館の展示は人生で初めて体験する大規模イベントとなることも多く、五感を刺激するインパクトや非日常的な空間での驚き、家族や友人と過ごしたワクワク感が「強烈な展示体験の記憶」となって残ります。例えば、「巨大な展示物を見て圧倒された」「会場のにぎやかさに心が躍った」といった体験は、人生初の大イベントとして鮮明に記憶されやすいのです。

一方、高齢者の場合は、展示内容そのものだけでなく、過去の万博や博物館体験との比較、当時の社会情勢や個人の人生史と結びついた記憶、懐かしさや感慨深さといった「情動」が強調されます。たとえば「昔の万博と比べて技術が進歩したと感じた」「かつて訪れたパビリオンの思い出が蘇った」といった語りは、高齢者の「長期記憶」に独特の深みをもたらします。このように、世代ごとに印象的なエピソードや記憶の定着しやすい体験は大きく異なり、展示設計においても多様な年齢層に応じたアプローチが求められます。

また、年齢層による「記憶の語り方」にも違いが見られます。子どもは「楽しかった」「すごかった」という素直な感情表現が多い一方で、大人は「家族と行った特別な一日」「社会の変化を実感した」といった物語性のある記憶の語りが増えます。展示体験が人生の転機や家族の絆、社会の出来事と結びつくことで、単なる知識習得を超えた「人生のエピソード」として記憶されるのです。

地域やコミュニティが展示記憶に与える影響

展示体験の記憶は、地域やコミュニティとの関係性によっても大きく変わります。地元で万博や博物館イベントが開催された場合、「自分の街で特別な出来事が起きた」という地域アイデンティティや誇りが強く働きます。地元住民にとっては、「家族や友人と一緒に歩いた会場」「地域で共有した感動」など、コミュニティ全体で語り合える「集団的記憶」として残りやすいのが特徴です。

一方、遠方から来場した人にとっては、旅の非日常感や準備、家族での移動、帰宅後の語り合いなど、イベントそのものだけでなく体験全体が「長期記憶」となります。特に「遠くから見に行った価値があった」「旅の思い出として今でも話題にする」といった証言は、万博や博物館展示の持つ「社会的インパクト」を示しています。展示体験が地域やコミュニティの枠を超えて、広い範囲で共有・語り継がれることも珍しくありません。

また、コミュニティや家族単位での展示体験は「集団的記憶」の形成に大きな役割を果たします。家族で撮った写真や記念品、イベント後の語り合いは、個人の記憶を超えて世代や地域をまたぐ社会的記憶へと発展していきます。こうした現象は、展示体験が「単なる娯楽」を超え、「地域文化」や「社会の物語」の一部として定着するメカニズムでもあります。

記憶の伝達・継承と社会的インパクト

展示体験の記憶は、家族や地域社会の語り継ぎにとどまらず、学校教育やメディアを通じて世代を超えて再構築されていきます。親世代が体験した万博や博物館の話を子どもに語ることで、直接体験していない世代にも物語やイメージが伝わり、「想像上の展示記憶」が生まれるケースもあります。

また、地元の万博開催が学校の授業や地域行事の題材になることで、展示体験が社会的記憶・地域文化の一部として根付きやすくなります。こうしたプロセスを通じて、万博や博物館展示は個人や家族、地域、さらには社会全体の「世代継承」の文脈の中で受け継がれていきます。

このように、万博や博物館の展示体験は、「個人記憶」と「集団的記憶」が交錯し、社会全体のナラティブや価値観の形成に寄与しています。展示体験の記憶の多様性や伝達のメカニズムを理解することは、今後の展示設計や文化振興、社会教育にとっても極めて重要な視点となるでしょう。

万博と博物館展示から学ぶ ― 記憶に残る展示体験をつくるには

万博・博物館展示から抽出する“記憶化”の原則

これまでの分析から、万博や博物館展示が人々の長期記憶に残る要素には明確な「記憶化戦略」が存在していることがわかります。なかでも、感動や驚きといった「情動」を呼び起こす体験、ストーリーテリングを軸にした展示デザイン、体験後の「再想起」を促す仕掛け、五感を刺激する演出が意図的に設計されていることが、記憶に残る展示体験の本質です。こうした工夫は単に展示物の説明や美しさにとどまらず、来館者が自分の人生や社会の物語と展示を結びつけられるような“深い没入感”をもたらします。

また、記憶に残る展示体験には、展示を見終えたあともその体験について語り合う、再び思い出す「再想起」の場やきっかけが設けられていることも特徴です。例えば、家族や友人と体験を共有できる写真スポットや、記念品、SNS連動企画などが来館者の記憶の定着に寄与します。このような「記憶化戦略」は、展示体験が単なる一過性のイベントではなく、人生の中で意味を持つ体験へと昇華するための重要な基盤となっています。

「記憶化戦略」を現代展示にどう応用できるか

万博で得られた「記憶化戦略」は、現代の博物館展示や日常的な展示デザインにも幅広く応用できます。まず重要なのは、展示空間全体で「非日常性」「物語性」「五感体験」「インタラクティブ性」を意識し、来館者が自分の意志で“体験”できるよう設計することです。例えば、ストーリーテリングを通じて展示物同士を有機的につなぎ、訪れた人が展示を読み解きながら自分自身のストーリーとして記憶できるようにします。

また、インタラクティブ展示や体験型ワークショップ、五感を活用した参加型コンテンツは、来館者体験の質を大きく高め、記憶への定着を促進します。さらに、体験の「再想起」を仕掛けるイベントやSNSとの連動、帰宅後も楽しめるウェブコンテンツなどを活用すれば、展示体験の記憶がより長期に、社会的にも広がっていきます。こうした工夫は、博物館展示論だけでなく、商業施設や地域イベントの現場にも適用可能であり、展示体験の社会的インパクトを強化する鍵となります。

実際、現代の展示現場では、「来館者の人生や思い出と展示空間をどうつなげるか」という視点が企画段階から重視されるようになっています。展示物そのものの情報量やデザイン性に加えて、「来館者が自分の体験として語り直したくなるような工夫」をどこまで設計できるかが、リピーター獲得や地域への波及効果にも直結しています。

今後の展示デザインと記憶研究の方向性

これからの展示デザインと記憶研究は、ますます多様な領域の知見やテクノロジーを統合する方向に進むと考えられます。特にデジタル技術やAIの進化は、従来型の展示体験を大きく拡張し、来館者ごとにパーソナライズされた体験や、現実空間と仮想空間を融合した没入体験を可能にしています。AR・VRを活用した展示や、オンラインとオフラインを連動させた体験共有の仕掛けは、今後の「記憶に残る展示体験」をつくる上で欠かせない要素となっていくでしょう。

また、脳科学や心理学、教育学、デザイン研究など、学際的な連携も強まっています。来館者データの活用や行動分析をもとに、展示がどのように記憶に影響を与えるかを測定・評価し、より効果的な展示空間づくりへと活かす研究も活発化しています。さらに、持続可能性や多様性、社会包摂といった現代的な課題に対応するため、展示体験の社会的インパクトや、地域社会に与える記憶の波及効果にも注目が集まっています。

このように、「記憶化戦略」を核とした展示デザインは、単なる技術やノウハウの蓄積にとどまらず、人間の心や社会とのつながりを深めるアプローチとして、これからの展示空間づくりや文化事業の未来を切り拓く鍵となるはずです。

参考文献

- Anderson, D., & Gosselin, V. (2008). Private and public memories of Expo 67: A case study of recollections of Montreal’s World’s Fair, 40 years after the event. International Journal of Heritage Studies, 14(2), 131–156.

- Anderson, D., & Shimizu, H. (2007). Recollections of Expo ’70: Visitors’ experiences and the interpretation of cultural heritage. Curator: The Museum Journal, 50(4), 453–466.

- Anderson, D., & Shimizu, H. (2012). Expo memories: A case study of visitors’ recollections of the 2005 Aichi World Exposition, Japan. Visitor Studies, 15(2), 113–132.