博物館での美術鑑賞はストレスを減らせるのか

現代社会では、仕事や生活のプレッシャーから多くの人が慢性的なストレスを抱えています。ストレスは心身の健康に影響を及ぼし、高血圧や免疫機能の低下など、さまざまな疾患のリスクを高めることが知られています。そのため、ストレスを効果的に軽減する方法は社会的に重要なテーマとなっています。こうした背景の中で、芸術活動は「心を癒すもの」として注目されており、とりわけ美術鑑賞は非侵襲的で低コストに実践しやすい方法とされています。

博物館は、日常から離れて作品に向き合える静かな環境を提供する空間です。展示室の落ち着いた雰囲気や、作品に没頭する体験そのものが、鑑賞者の心を解放し、心理的な安らぎをもたらすことが期待されます。近年では、博物館は文化財の保存と展示にとどまらず、来館者の健康と福祉に貢献できるのではないかという視点が注目されています。実際にどの程度ストレス軽減に寄与するのかを検証することは、博物館の社会的役割を再定義する上でも重要です。

本記事では、ロンドンでのオフィスワーカーを対象とした研究や、オーストラリア国立美術館で実施された高齢者・認知症者向けプログラムなど、複数の実証研究を取り上げます。そこから得られる知見を整理し、博物館での美術鑑賞が持つストレス軽減効果を明らかにするとともに、今後の博物館経営における健康増進の可能性について考察します。

日常的な来館と特定プログラムによる効果

博物館での美術鑑賞は、非日常的な大規模展覧会や特別イベントだけでなく、日常生活の中に組み込まれた短時間の訪問や、特定の来館者層に向けて設計されたプログラムを通じても効果を発揮します。つまり、博物館は「たまに行く場所」ではなく、「日常の延長にある癒しの場」としても機能する可能性を持っているのです。ここでは、都市部で働く人々にとっての短時間来館の効果と、高齢者や認知症患者を対象にした継続的プログラムの効果という、二つの異なる側面を紹介します。これにより、博物館の社会的意義がどのように多面的に広がり得るかを考えることができます。

日常的な美術館訪問がもたらすストレス軽減(Clow & Fredhoi, 2006)

ロンドンの金融街で働くオフィスワーカーを対象とした研究では、昼休みのわずかな時間を利用して美術館を訪れることが、どのような心理的・生理的効果をもたらすのかが検証されました。参加者は約35〜40分間、作品を鑑賞し、鑑賞前後で自己申告によるストレスの度合いと唾液中のコルチゾール濃度が測定されました。その結果、いずれの指標も鑑賞後に有意に低下し、短時間の訪問でも十分なストレス軽減効果が得られることが明らかになりました(Clow & Fredhoi, 2006)。

この成果は、博物館が「特別な休日の娯楽」ではなく、日常的に立ち寄れる「心のリセット空間」として都市生活に組み込まれる可能性を示しています。現代人は職場や家庭で多くのプレッシャーを抱えており、限られた時間の中でいかにリフレッシュするかが大きな課題です。美術館の落ち着いた空間は、そうした人々にとって一時的に緊張を解きほぐす場所となり得るのです。カフェや公園に立ち寄るのと同じように、美術館を「日常的な休息の場」として利用するライフスタイルは、今後さらに重要になるでしょう(Clow & Fredhoi, 2006)。

認知症高齢者のためのプログラム(D’Cunha et al., 2019)

もう一つの注目すべき事例は、高齢者や認知症患者を対象とした特定プログラムです。オーストラリア国立美術館で行われた「Art and Dementia」プログラムは、少人数グループが6週間にわたって定期的に作品を鑑賞し、対話を通じて体験を深めるものです。研究では、参加者の唾液コルチゾールや炎症マーカー(インターロイキン–6)が測定され、プログラム終了後にはコルチゾールの日内リズムが改善し、生理的ストレス反応が安定したことが報告されています(D’Cunha et al., 2019)。

この結果は、博物館が高齢者や認知症患者にとって、単なる娯楽の場ではなく、生活の質を支える「社会的処方箋」の一部となり得ることを示しています。芸術鑑賞のプロセスは、作品への没入だけでなく、他者と感想を共有し、自己表現を行う機会を提供します。それが心理的な安心感や社会的なつながりを生み出し、ストレス軽減や心身の安定に寄与しているのです。博物館が福祉分野と連携し、医療や介護の現場に貢献できる可能性を示す好例といえるでしょう(D’Cunha et al., 2019)。

展示内容と鑑賞体験がもたらす効果

美術鑑賞の効果は、「作品を見たかどうか」という単純な事実だけで決まるものではありません。どのような種類の作品であるか、実物か複製か、鑑賞者がその作品をどう感じ取るかによって、心理的・生理的な影響は大きく変わります。つまり、博物館での体験は展示の設計や空間の雰囲気、そして鑑賞者の主観的体験に深く左右されるのです。ここでは、展示の種類、本物性、主観的評価という三つの観点から、美術鑑賞が持つストレス軽減効果を整理します。

展示タイプの違いによる影響(Mastandrea et al., 2009)

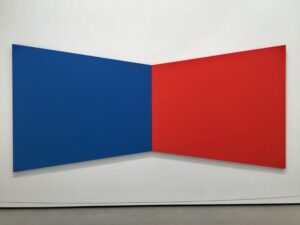

イタリアで行われた研究では、大学生を対象に具象画(写実的な風景や人物)、現代画(抽象的で解釈を要する作品)、オフィス空間の写真を比較しました。血圧や心拍を測定した結果、具象画を鑑賞した群で収縮期血圧が有意に低下しました(Mastandrea et al., 2009)。一方、現代画やオフィス写真では同様の効果は確認されませんでした。具体的で理解しやすい具象表現は、心理的安定やリラックス効果を促進しやすいと考えられます。展示構成は美的価値だけでなく来館者の心理的効果も考慮して設計する必要があることを示唆しています(Mastandrea et al., 2009)。

実物とデジタル複製の比較(Siri et al., 2018)

別の研究では、抽象画の実物とそのデジタル複製を比較し、心拍や心拍変動を測定しました。その結果、実物を鑑賞した場合には心拍に有意な変化が見られたのに対し、複製では同様の効果は確認されませんでした(Siri et al., 2018)。この知見は、作品の「本物性(authenticity)」が鑑賞体験の質を決定づける重要な要素であることを示しています。オンライン展示やデジタルアーカイブの活用が進む中でも、現物を前にした体験には独自の価値があるといえます(Siri et al., 2018)。

美的評価と生理反応の関連(Tschacher et al., 2012)

スイスの美術館で行われた研究では、来館者が作品を鑑賞する際に心拍数や心拍変動をリアルタイムで測定しました。その結果、鑑賞者が「美しい」「質が高い」と評価した作品を見ているときに、心拍数が低下し、心拍変動が増加する傾向が確認されました(Tschacher et al., 2012)。鑑賞者の主観的評価がそのまま身体的な反応に反映されることを踏まえると、展示解説や空間演出は鑑賞者の「美的な気づき」を支える重要な要素であるといえます(Tschacher et al., 2012)。

博物館経営にとっての意味

以上の研究は、博物館での美術鑑賞が来館者のストレスを和らげる可能性を示しており、これは博物館の経営や社会的役割に関わる重要な示唆を含みます。文化施設としての使命に加え、博物館が地域の健康と福祉にどのように寄与できるかという視点は、今後の運営戦略を方向づける要素になります。

社会的役割の拡大

認知症高齢者を対象とするプログラムの成果は、博物館が医療・福祉の領域と連携しうることを示しています。社会の高齢化が進む中で、安心して参加できる文化活動の場を提供することは、行政や医療機関にとっても重要な課題です。博物館がその一端を担うことで、地域社会全体の福祉を支える基盤として機能し、社会資本としての存在意義を強めることができます(D’Cunha et al., 2019)。

来館者体験の設計と展示戦略

展示の種類や本物性、鑑賞者の主観的評価が効果に影響する以上、展示デザインは単なる「見せ方」ではなく「来館者の心理的安定を促す仕組み」として位置づけられます。照明や音環境、動線、作品間距離、解説の語り口など、空間設計の細部まで配慮することが、来館者の回復的体験を支えます(Mastandrea et al., 2009; Siri et al., 2018; Tschacher et al., 2012)。結果として、再訪や滞在時間の増加といった行動にもつながり、持続可能な運営の基盤強化に寄与します。

経営戦略としての健康志向

「健康に良い博物館」というメッセージは、ブランディングと集客の双方で意味を持ちます。昼休みの短時間来館の効果や、高齢者プログラムの成果を可視化して発信することは、新たな来館者層の開拓、教育機関・医療機関・行政とのパートナーシップ拡大、寄付や助成の獲得に資する根拠となります(Clow & Fredhoi, 2006; D’Cunha et al., 2019)。また、SDGsやウェルビーイングの文脈に沿うことで、社会的評価と説明責任の強化にもつながります。

まとめ

博物館における美術鑑賞は、日常の短時間来館から継続的プログラムまで、多様な形でストレス軽減に寄与することが示されています。具象表現や本物性の効果、来館者自身の美的評価など、展示と体験の設計は生理的・心理的反応に直結します。こうした知見は、博物館が文化の保存と教育にとどまらず、人々の健康と福祉を支える公共的資源として再定義されつつあることを示しています。今後の博物館経営においては、健康増進の視点を組み込み、展示・空間・プログラムを総合的に設計することが重要になります。

参考文献(APA第7版)

Clow, A., & Fredhoi, C. (2006). Normalisation of salivary cortisol levels and self-report stress by a brief lunchtime visit to an art gallery by London City workers. Journal of Holistic Healthcare, 3(2), 29–32.

D’Cunha, N. M., McKune, A. J., Isbel, S., Kellett, J., Georgousopoulou, E. N., Naumovski, N., & Mellor, D. (2019). Psychophysiological responses in people living with dementia after an art gallery intervention: An exploratory study. Journal of Alzheimer’s Disease, 72(2), 549–562.

Mastandrea, S., Fagioli, S., & Biasi, V. (2009). Art and psychological well-being: Linking the brain to the aesthetic emotion. Cognitive Processing, 10(S1), 285–292.

Siri, F., Ferrara, M., & Bacci, F. (2018). Aesthetic experience of real and digital reproductions of artworks: Psychophysiological correlates. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 12(2), 149–159.

Tschacher, W., Greenwood, S., Kirchberg, V., Wintzerith, S., van den Berg, K., & Tröndle, M. (2012). Physiological correlates of aesthetic perception of artworks in a museum. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 6(1), 96–103.