はじめに

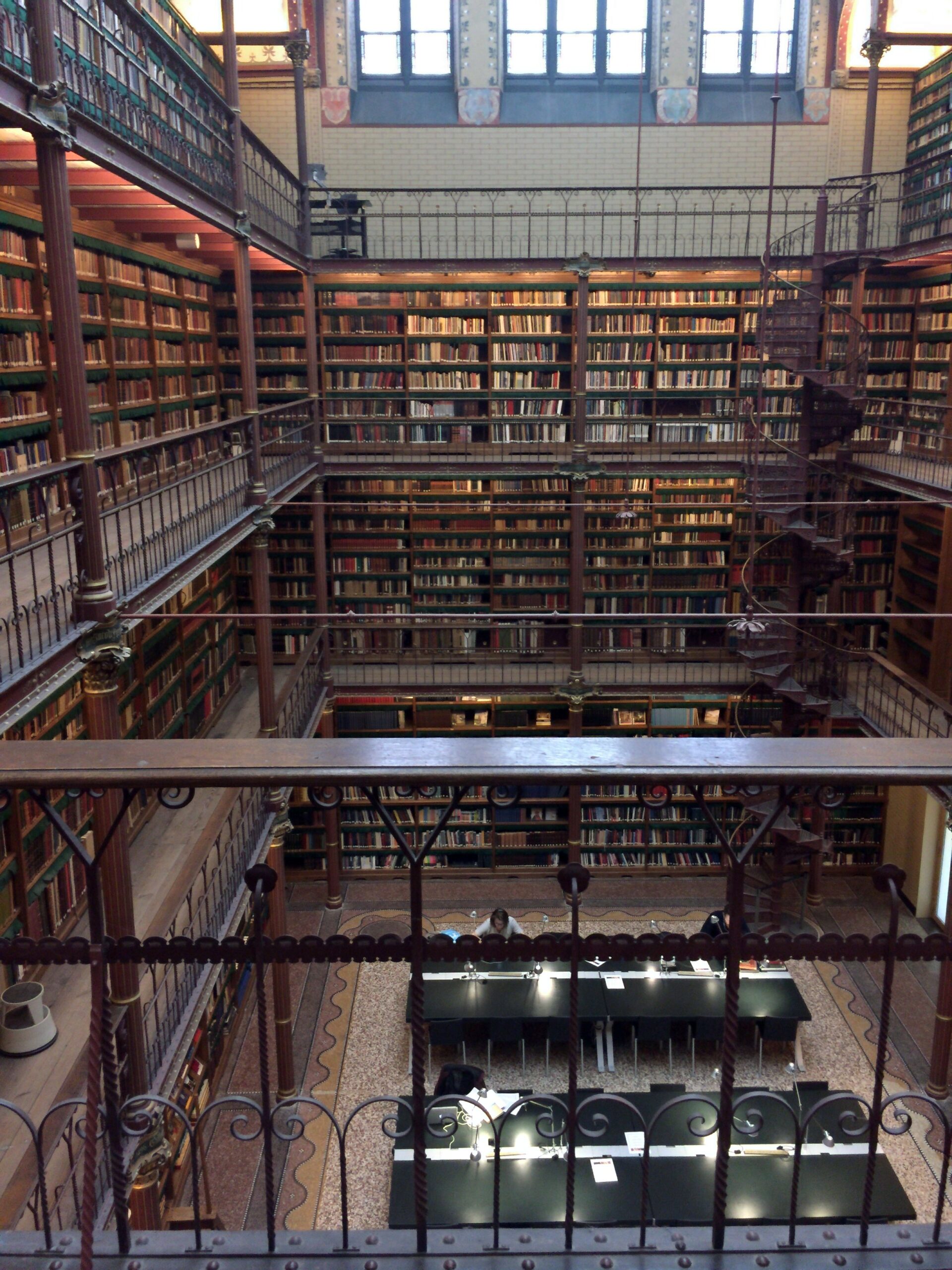

博物館は、資料を収集・保管・展示するだけの施設ではありません。教育、学術、文化の発展に寄与することを使命とする、社会的かつ公共的な存在です。そしてこのような役割は、単なる理念にとどまらず、法制度に裏付けられたものです。

現代の博物館は、より複雑で多様な課題と向き合っています。少子高齢化や地方創生、観光振興、デジタル技術の進展など、社会環境の変化は博物館経営にも直接的な影響を及ぼします。そのなかで、博物館が持続的に価値を発揮し、社会的信頼を維持していくためには、明確な制度的基盤のもとで戦略的に運営される必要があります。

本記事では、「博物館経営の法的枠組み」に焦点を当て、博物館法を中心とした制度的な構造を読み解いていきます。あわせて、地方自治法や指定管理者制度、文化庁のガイドライン、さらには著作権や情報公開にかかわる補完的な法律についても触れながら、現代の博物館経営に求められる制度設計と責任の範囲を整理します。

制度は、博物館にとって制限ではなく「信頼」と「自由」の前提です。制度を理解し、活かすことこそが、博物館の使命を社会の中で実現していくための出発点になるのです。

博物館法とは何か ― 博物館の目的と事業の法的明確化

博物館を制度的に理解するうえで、その最も根本的な法律が「博物館法」です。この法律は、1951年(昭和26年)に制定され、博物館という施設がどのような目的で設置され、どのような事業を行うべきかを定めています。戦後の社会教育の振興という文脈の中で、博物館は「図書館」や「公民館」などと並び、知的で文化的な学びの拠点として制度的に整備されていきました。

2022年(令和4年)の法改正により、博物館法は約70年ぶりに大きく見直されました。この改正では、博物館が単なる「社会教育施設」ではなく、地域文化を育み、文化観光やまちづくりとも連動する「文化施設」としての役割を担うことが明確にされました。博物館の役割が現代的に再定義されたと言えるでしょう。

とくに重要なのが、第1条と第3条の内容です。第1条では、博物館が「教育、学術および文化の発展に寄与すること」を目的とすると明記されています。これは、博物館の公共的役割を端的に示す条文であり、公共財としての性質を裏付けるものです。

また、第3条では、博物館が行うべき基本的な事業として、以下の項目が定められています。

- 資料の収集、保管、展示

- 調査研究および教育普及

- 地域との連携・協力

- 博物館資料のデジタル・アーカイブ化と公開

- 学芸員等の人材養成・研修

これらのうち、特に後者の3点は2022年の改正で追加されたものです。博物館は、単に展示を行う施設にとどまらず、「デジタル公開」や「人材育成」「地域協働」といった広範な社会的機能を担う存在へと変化しています。これは、ICTの進展や少子高齢化、地域活性化といった現代社会の課題に応答するかたちで、博物館の役割が拡張されたことを意味しています。

このように、博物館法は博物館経営における「憲法」のような存在です。すべての活動がこの法律を土台として展開されるため、まずはこの法律の目的と構造を正しく理解することが、経営に携わる者にとっての第一歩といえるでしょう。

社会教育法と教育基本法における博物館の位置づけ

博物館は、博物館法だけでなく、教育基本法や社会教育法といった教育関連の法律の中にも位置づけられています。とりわけ重要なのが、2006年に改正された教育基本法第7条の規定です。この条文では、「家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない」とされ、さらに「国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない」と明記されています。

このように、博物館は「社会教育施設」として法的に明確に位置づけられており、図書館や公民館と並ぶ公共的教育インフラの一つとされています。つまり、博物館は単なる展示施設ではなく、生涯学習の場として、国民の学びや文化的経験を支える機関であるという前提が、法制度の中に組み込まれているのです。

また、社会教育法では、社会教育施設の運営は「住民の文化的要求に応じ、かつ住民の参加によって行われるべきもの」とされており、博物館もまたこの理念に基づいて運営されるべき施設と考えられます。地域社会との関わりや、市民との協働を重視する近年の博物館活動は、こうした制度的背景とも深く関係しています。

公立博物館の多くは、地方公共団体によって設置され、教育委員会の所管のもとで運営されています。これは法的な裏付けを持った制度運営であり、教育委員会を通じて博物館が地域教育行政の一環として機能していることを意味します。したがって、教育基本法や社会教育法における博物館の規定は、設置の正当性を支えるだけでなく、博物館のミッションを社会教育に結びつける基盤ともなっています。

このように、博物館は「教育機関」であると同時に「文化施設」としても法的に位置づけられており、経営においてはその両面を理解した運営戦略が求められます。制度的な根拠を踏まえて、博物館の教育的意義をいかに具体的に実現するかが、現代の博物館経営における重要な課題の一つといえるでしょう。

登録制度と設置主体の拡大

博物館法において、登録制度は博物館の制度的信頼性と質の確保を図るための重要な仕組みです。この制度は、第10条に基づいて文化庁が運用しており、一定の基準を満たす施設を「登録博物館」として公に認定します。登録を受けた博物館は、自治体や地域社会からの信頼を得やすくなり、各種助成制度の対象となるなど、制度的な恩恵を受けることができます。

登録の際に求められる基準としては、たとえば次のような要件があります。

- 常設展示施設を有していること

- 適切な収蔵庫と資料保管体制が整っていること

- 学芸員資格を持つ職員が一定数配置されていること

- 年間150日以上の開館を行っていること

これらの要件は、博物館としての基盤が整っているかを評価するための“外形的”な基準といえます。しかし、2022年の法改正以降、登録制度は単なるチェックリスト型の制度ではなく、「運営の質」を問う制度へと進化しています。

具体的には、活動内容や運営体制、人材の育成・確保状況、地域連携や情報発信のあり方など、より“実質的な運営”に関する審査が行われるようになりました。これは、博物館が社会的に求められる役割を果たしているかどうかを、より包括的に確認するための制度設計といえます。

また、登録博物館制度は、設置主体の要件も大きく見直されました。これまでは主に地方公共団体や公益法人などが中心でしたが、2022年改正以降は、一般社団法人・NPO法人・株式会社など、幅広い法人が登録申請の対象となりました。これにより、民間による質の高い博物館運営の可能性が広がった一方で、公共性の担保やガバナンスの明確化といった課題も浮上しています。

登録制度は、単に「形式的な認定」ではなく、博物館が社会的責任を果たし、持続可能な経営を実現するための制度的枠組みです。現代の博物館経営者や学芸員は、登録制度の意図や要件を正確に理解し、それを経営の中に組み込んでいくことが求められています。

地方自治法と指定管理者制度 ― 公設民営の法的基盤

多くの公立博物館は、地方公共団体によって設置され、自治体の条例に基づいて運営されています。こうした公の施設は、地方自治法第244条により「住民の福祉を増進する目的で設置される施設」と定義されており、図書館や体育館、公民館などとともに、博物館もこの範疇に含まれます。

この地方自治法は、2003年(平成15年)の改正によって大きな転機を迎えました。改正により新たに導入されたのが「指定管理者制度」(第244条の2)です。これにより、博物館などの公の施設について、運営管理を民間団体や法人に委託できるようになりました。いわゆる「公設民営」という運営形態の制度的根拠が、この法改正によって整備されたのです。

この制度の導入目的は、民間のノウハウや経営的視点を活用し、サービスの質を向上させながらコスト削減を図ることにあります。実際、指定管理者制度を活用して、博物館の運営効率が改善した事例も数多く報告されています。

しかし一方で、制度導入に伴う課題も明らかになっています。文部科学省委託による「指定管理者制度に関する調査研究報告書」(平成22年)では、以下のような懸念点が指摘されています。

- 学芸員の雇用継続や処遇が不安定化することで、調査研究や資料管理の専門性が損なわれるおそれがあること

- 寄贈資料や寄託品の扱いに関して、寄贈者との信頼関係が揺らぐこと

- 制度設計(協定書や業務仕様書など)の質によって、運営の質や責任の所在が大きく左右されること

とくに、公立博物館にとって「公共性の担保」は極めて重要です。指定管理者制度を導入する際には、民間事業者に運営を委ねながらも、公共施設としての責任ある運営が確保されるよう、制度設計を丁寧に行う必要があります。たとえば、学芸員業務だけは自治体側が直接雇用を継続する「ハイブリッド型」の運営や、寄贈資料に関する明確な取り決めを協定書に盛り込むなど、柔軟な設計が求められています。

このように、指定管理者制度は、博物館経営の選択肢を広げる一方で、ガバナンスと公共性の両立という新たな課題にも直面しています。制度を単に導入するだけでなく、「どのような制度設計をするか」が問われる時代となっているのです。

文部科学省「望ましい基準」とモニタリング制度

博物館の設置および運営に関する指針として、文部科学省は平成23年に「博物館の設置及び運営上の望ましい基準(文部科学省告示第165号)」を策定しました。この基準は法的な拘束力を持つものではありませんが、博物館の質の向上と持続可能な運営を図るための重要なガイドラインとして位置づけられています。

この「望ましい基準」では、博物館に求められる運営上の基本姿勢として、次のような事項が示されています。

- 博物館の設置目的に応じた運営方針の策定とその公表

- 年度ごとの事業計画の策定とその公開

- 運営状況に対する自己点検・自己評価の実施

- 利用者や地域住民の評価の仕組み(第三者評価)の導入

これらの項目は、単なる手続きとしてではなく、博物館の運営における説明責任と透明性を担保するための制度的な枠組みと位置づけることができます。近年では、行政や民間の支援を受けるうえでも、こうしたモニタリング体制が整っているかどうかが評価の重要な基準となっています。

2022年の博物館法改正では、登録博物館に対して「定期報告の義務化」が導入され、各博物館が自身の運営状況を一定の頻度で都道府県を通じて文化庁に報告する仕組みが整えられました。この制度は、まさに「望ましい基準」の考え方を制度的に位置づけたものであり、博物館の自己評価と外部評価のサイクルが制度として組み込まれたことを意味します。

特に指定管理者制度のもとで民間が運営に関与している場合、モニタリング制度は自治体が施設運営の質を把握・改善するための重要なツールとなります。協定書や仕様書に加えて、モニタリング評価の仕組みを整備することで、公共性の担保と成果の可視化を両立させることが可能になります。

「望ましい基準」とモニタリング制度は、経営的な視点を持った博物館運営の基礎を成すものです。これらを活用することで、博物館は制度的信頼を確保しつつ、より戦略的で柔軟な運営へと進化することができるのです。

著作権法・労働法・個人情報保護など補完的な制度

博物館の運営には、博物館法や地方自治法のほかにも、さまざまな関連法令への理解と遵守が求められます。とくに実務的に重要なのが、著作権法、労働関係法令、個人情報保護法などの補完的な制度です。これらの法律は、展示活動、人事管理、利用者対応といった日々の博物館業務に深く関わっており、経営的な意思決定にも大きな影響を与えます。

著作権法と展示における特例

博物館で作品を展示する際には、著作権の扱いに細心の注意が必要です。とくに美術作品など、著作物としての保護対象となる資料を展示する場合、無断複製や公開利用が著作権侵害に該当することがあります。

この点に関して、著作権法第47条では、博物館・美術館などの施設内における複製や上映について、一定の条件のもとで著作権者の許可なく実施できる特例が設けられています。2019年に策定された「第47条ガイドライン」では、次のような運用条件が整理されています。

- 原資料を当該施設が保有しており、展示を伴うものであること

- 複製・上映は施設内に限定され、教育・解説を目的とすること

- 著作権者の利益を不当に害しないと判断されること

このガイドラインは、特にデジタルコンテンツの活用やICTを取り入れた展示が増える中で、博物館の実務担当者が著作権の枠組みを理解し、適切に対応するうえで非常に有効です。

学芸員の雇用と労働関係法令

博物館における人材の中核を担うのが学芸員です。学芸員の雇用は、地方公務員としての任用、財団法人・NPO法人による雇用、あるいは指定管理者制度に基づく委託事業者による雇用など、多様な形態が存在します。

このような状況の中で、労働契約法、労働基準法、最低賃金法、パートタイム・有期雇用労働法など、各種の労働関係法令が適用されます。特に非正規雇用が多くなりがちな現場では、待遇格差の是正やキャリアパスの明確化が大きな課題となっています。

持続可能な博物館経営の観点からも、専門職としての学芸員の安定的な雇用と能力開発を制度的に位置づけることが重要です。

個人情報保護と情報公開

来館者情報の取り扱いや、展示資料に関する記録公開など、博物館では日常的に個人情報や内部情報を扱います。このため、個人情報保護法や情報公開条例への対応も求められます。

とくに近年では、利用者データの蓄積や分析を通じてマーケティングや評価に活かす動きが進んでおり、それに伴って個人情報の適切な管理体制の整備が不可欠となっています。

このように、補完的な制度は博物館の日常運営を支える法的インフラであり、経営者や管理職だけでなく、学芸員一人ひとりがその基本を理解しておくことが求められます。法令順守はリスク回避の手段であると同時に、信頼性ある経営の土台となるのです。

おわりに

博物館の経営は、文化や学術に関わる創造的な実践であると同時に、法制度に支えられた責任ある事業でもあります。本記事で見てきたように、博物館法をはじめとする制度は、博物館の公共性や信頼性を保証し、社会の中でその役割を持続させるための「見えない骨格」となっています。

制度は時として制約と感じられることもありますが、その内側には多くの可能性が埋め込まれています。たとえば、登録制度や指定管理者制度は、適切に設計されれば、柔軟で持続可能な運営モデルを実現する手段にもなり得ます。また、モニタリングや評価制度は、博物館の活動を社会とつなぎ直す契機にもなります。

現代の博物館経営においては、制度を「守るべきルール」として受け止めるだけでなく、「使いこなす戦略」として再解釈する視点が求められています。制度を理解し、制度の中にある自由を発見し、制度の枠組みを活かしていく力こそが、これからの学芸員や館長にとって不可欠な資質といえるでしょう。

博物館が真に社会に開かれた存在であり続けるために、法的枠組みを正しく理解し、それをもとに信頼される経営を構築することが、私たちに課せられた大きな責務なのです。

参考文献

文化庁. (2023a). 博物館法とは. https://museum.bunka.go.jp/museum/act/

文化庁. (2023b). 改正博物館法Q&A. https://museum.bunka.go.jp/wp-content/uploads/2023/02/20230210seko_tsuchiQA.pdf

文化庁. (2023c). 登録博物館制度の概要と改正ポイント. https://museum.bunka.go.jp/law/

文部科学省. (2011). 博物館の設置及び運営上の望ましい基準(文部科学省告示第165号). https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/1282457.htm

文部科学省. (2010). 指定管理者制度導入に関する調査研究報告書. https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/03/1294217.htm

文化庁. (2024). 公開承認施設制度について. https://www.bunka.go.jp/seisaku/bijutsukan_hakubutsukan/shoninshisetsu/

内閣府. (2019). 著作権法第47条ガイドライン. https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/hoka/guideline/pdf/chosakuken47guide.pdf

文部科学省. (2006). 教育基本法(改正法). https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/004/a004_07.htm