はじめに:公共性を支える判断基準としての「倫理」

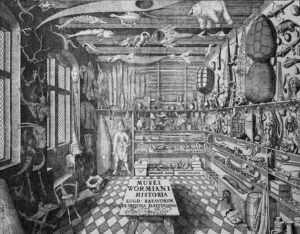

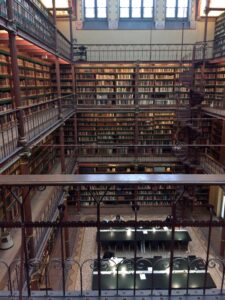

博物館は社会における信頼の拠点であると同時に、公共的な知の表現装置でもあります。展示される資料、収集されるモノ、そこで働く人々の振る舞い――そのすべてが来館者に対して「信頼できる」と思わせるためには、単に制度や規則が整っているだけでは不十分です。むしろ、その根底には、組織としての「倫理観」――つまり、何を善とし、どのように判断し行動すべきかという価値の枠組みが、明確に存在していなければなりません。

では、そもそもなぜ「倫理」が博物館にとってこれほど重要なのでしょうか。例えば近年、略奪文化財の返還をめぐる議論が国際的に活発化し、展示内容に対する差別性や偏向性が指摘される事例も増えてきました。こうした事態において博物館が問われるのは、単に「法律に違反しているか否か」ではありません。むしろ、「その選択は社会的に正しいと言えるのか」「当事者の視点を尊重したか」「説明責任を果たしているか」といった、倫理的な判断基準なのです。

博物館が果たすべき倫理的責任については、芸術や知識をめぐる公共的空間の一部である以上、市民の自律性と批判的思考を育む役割が求められるとされています(Sankowski, 1992)。つまり、博物館は単に美しいものを見せる場所ではなく、「どのように見せるか」「何を見せないか」という選択を通じて、市民とともに社会の価値観を再構築していく場なのです。

このような視点から、国際博物館会議(ICOM)は2006年に改訂された『博物館の倫理規範(Code of Ethics for Museums)』において、博物館職員の専門的行動における「最小限の基準」を定め、専門職としての責任を全世界に向けて共有する姿勢を示しました(Lewis, 2004)。これは、世界中の博物館が単なる文化保存の拠点ではなく、「倫理に支えられた公共機関」として運営されるべきであるという、強いメッセージでもあります。

今回の記事では、博物館の実務における倫理的判断がどのような局面に現れるのか、また、国際的・国内的な基準や先進事例を参照しながら、具体的に考察していきます。扱うテーマは、展示と解釈、収集と記憶、そして現代的な多様性への配慮に至るまで多岐にわたりますが、共通しているのは、「博物館がどのようにして社会との信頼関係を築いていくか」という問いです。

倫理の枠組みと国際的基準 ― ICOM倫理綱領を中心に

「博物館における倫理」と聞くと、何か特別なルールやマナーのように捉えられるかもしれません。しかし実際には、それは単なる行動の善悪を判断する基準というよりも、社会において信頼される存在であり続けるための“考え方”や“姿勢”を意味しています。では、そのような倫理の枠組みとは、どのように定義され、どのように実践されているのでしょうか。

国際的に最も広く参照されているのが、ICOM(国際博物館会議)によって定められた「博物館の倫理規範(Code of Ethics for Museums)」です。この規範は2006年に改訂され、全世界の博物館関係者にとっての「行動の最小限の基準」として位置づけられており、収集・保存・研究・展示・教育といった博物館活動全体にまたがって、いかにして博物館が公共の利益のために運営されるべきかを明示しています(Lewis, 2004)。

この倫理規範の特徴は、単に遵守すべき“規則”を列挙するのではなく、博物館がどのような価値観を内在させ、社会とどう向き合うべきかという倫理的原則を提示している点にあります。たとえば、「博物館はすべての人々に開かれていなければならない」「展示は来館者の多様な背景に配慮すべきである」といった原則は、単なるマナーの範囲を超えて、博物館の社会的責任や判断力を問うものです。

また、倫理は法とは異なり、違反しても直ちに罰せられるわけではないという点も重要です。法律が「してはならないこと」を定めるのに対し、倫理は「すべきこと」や「より望ましいあり方」を考えるための指針として機能します。その意味で、倫理的判断とは、しばしば価値と価値が衝突する状況で「どちらがより妥当か」を熟慮する過程そのものと言えるでしょう(Gazi, 2014)。

このように、倫理規範は静的な規則集ではなく、博物館と社会との信頼関係を築き続けるための動的なツールであり続けなければなりません。近年では、倫理的な判断の前提となる価値観自体も多様化しており、かつては容認されていた展示や収集方針が、現代では批判の対象となることもあります。したがって、倫理とは固定された「正解」を探すものではなく、「社会の声を聴きながら問い続ける姿勢」こそが重要なのです。

日本においても、2012年に日本博物館協会が「博物館の原則」および「博物館関係者の行動規範」を制定し、国内の博物館関係者に向けた倫理的行動の指針を示しました。しかしながら、その内容や運用に関してはまだ十分に浸透しているとは言い難く、特に実務現場における具体的な判断基準として活用されている例は少ないと指摘されています(川﨑ほか, 2024)。

今後、博物館がますます社会と接続される存在であり続けるためには、このような倫理の枠組みを単なる理念として終わらせず、実際の意思決定や行動に落とし込む努力が不可欠です。

展示における倫理的判断 ― 解釈・表現・感情への配慮

博物館の展示は、単にモノを並べることではありません。それは、社会に対してある種の「語りかけ」を行う行為であり、そこには常に価値判断が含まれています。展示内容を決める過程では、「何を見せるか」と同時に「何を見せないか」も選択され、その選択の背後には明示的・暗黙的なメッセージが含まれています。このように、展示には本質的に倫理的な責任が伴います。

展示における倫理的課題として、「人骨や宗教的遺物などのセンシティブな素材の扱い」「解釈における偏り」「言語表現の問題」などが挙げられます。展示とは知識の提供であると同時に「価値の構築」であり、展示物の見せ方や解釈の仕方によって、観覧者の価値観や歴史認識に影響を与える可能性があると指摘されています(Gazi, 2014)。展示が無意識に偏った視点を反映させてしまうことは、来館者に誤ったイメージを植え付けるリスクを伴うのです。

たとえば、過去に植民地支配を受けた地域から収集された民俗資料や、人類学的標本の展示は、展示意図に関わらず、展示される側のコミュニティにとって屈辱的な体験を想起させる可能性があります。また、戦争や災害をテーマとする展示においても、被害者や遺族の心情に配慮した表現が求められます。こうした場面では、博物館が「表現の自由」と「敬意ある記述」のバランスをどうとるかという、倫理的判断が問われるのです。

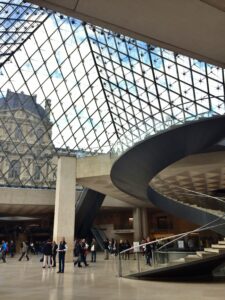

来館者が展示において感じる「倫理的適切さ」は、展示内容だけでなく、照明、空間設計、案内表示、スタッフ対応など、展示環境全体にわたるとされています。来館者は展示の“内容”だけでなく、“方法”にも倫理性を感じ取っており、それが来館満足度や再訪意欲にも影響を及ぼすのです(Huang & Chiang, 2007)。

このような背景のもと、現代の博物館では、展示制作の初期段階から「倫理的レビュー」や「当事者との対話プロセス」を取り入れる動きが広がっています。たとえば、展示対象となるコミュニティの代表者と共同で展示の構成を考えたり、ナラティブのバランスをとる工夫を行ったりすることがその一例です。これは、単に誤解や批判を避けるためではなく、展示そのものが「倫理的な対話の場」として機能することを目指す取り組みでもあります。

展示における「倫理的思考のモデル化」の重要性も指摘されています。現代美術のように解釈の多様性が大きい分野において、来館者に「この作品をどう見るか」という問いを投げかける構成こそが、倫理的に成熟した展示のあり方であるとされています(Meszaros, 2008)。来館者が自らの価値観や判断の根拠を問い直すような「解釈の余白」を提示することが、博物館の倫理的役割といえるのです。

展示は博物館における最も可視化された実践であるからこそ、そこに込められる価値判断の透明性と説明責任が強く求められます。倫理とは単なる「慎重さ」ではなく、「誰に、どのように語りかけるのか」という問いを手放さない姿勢なのです。

現代的展開 ― 関係性・多様性・非物質性への配慮

”近年、博物館に対する社会的な期待は大きく変化しています。来館者を「受け身の鑑賞者」として扱う時代は終わり、むしろ来館者や地域住民、特定のコミュニティとの“「関係性」そのものが博物館の価値を構成する”という考え方が主流になりつつあります。これは、従来の「収集・保存・展示」という機能に加えて、「関係構築・対話・協働」といった社会的役割が、博物館における新たな倫理的課題として浮上してきたことを意味します。

とりわけ注目されているのが、多様な文化的背景をもつ人々と向き合う上での倫理的配慮です。特定の民族・性別・宗教・障害・社会階層に関する記述や展示は、表現の仕方によっては当事者の尊厳を損ねる可能性を含んでおり、博物館にはその表現内容に対する高い倫理的感度が求められます。これは単に「差別的でない」内容にするというだけではなく、「いかに共に展示をつくるか」「誰の語りを中心に据えるか」という、構造的な問いと向き合うことでもあります。

こうした問題意識の広がりに伴い、博物館実践においては参加型展示や協働型キュレーションの手法が急速に普及しつつあります。地域住民や当事者コミュニティとともに展示の構成を考え、資料の背景にある語りや感情を尊重することは、単なる手法の変化ではなく、倫理的姿勢の転換です。これは、博物館が一方的に知識を提示する場ではなく、多声的な対話の場であるという認識に基づいています(Marstine et al., 2011)。

また、博物館が扱う対象も物質的な遺産から非物質的な文化や関係性そのものへと広がりつつあります。無形文化遺産の保護活動や、コミュニティとの継続的な協働関係は、その象徴的な例です。ここでは「展示できるもの」ではなく、「共有される記憶」や「継承される行為」が対象となるため、保存・解釈・展示における倫理的判断はさらに複雑になります。関係性の中にある記憶や信頼を、いかに可視化し、尊重しながら伝えていくかが問われるのです。

このような文脈では、倫理とは単に「何をしてはならないか」を定める規範ではなく、「いかに他者とともに社会をつくるか」を考えるための実践的な枠組みになります。言い換えれば、現代の博物館倫理は、行動の制限ではなく、関係性をデザインする力そのものとして再定義されつつあるのです。

まとめ:倫理とは何かを“問い続ける”文化

本記事では、博物館における倫理を「収集」「展示」「保存」「関係性」といった実務の各局面から検討してきました。その中で一貫して見えてきたのは、倫理とは固定されたルールではなく、むしろ問いを保ち続ける姿勢そのものであるという点です。

博物館は、社会的に信頼される存在であるために、多くの判断を求められる場でもあります。どの資料を集め、どのように展示し、誰と関係を築いていくのか――これらの判断はすべて、「誰の声を聞くか」「誰の視点を中心に据えるか」という選択を含んでいます。そしてその選択が、来館者の理解や社会的価値観に影響を及ぼす以上、そこには必ず倫理的な責任が伴うのです。

国際的にはICOM倫理綱領をはじめとするガイドラインが整備されていますが、それらも万能な答えを示すものではありません。現代の博物館が直面する課題は、ジェンダーや民族、植民地主義、障害、宗教といった多様な背景をもった来館者との関係の中にあります。こうした複雑な現実において、「何が正しいか」を即断することはむしろ危険であり、だからこそ倫理とは“問いを持ち続ける力”でなければなりません。

また、倫理的判断は一部の専門職に委ねられるべきものではなく、博物館に関わるすべての人々が共有すべき文化でもあります。職員一人ひとりが、日々の業務の中で「これは誰のためか」「どんな意味を持つのか」と自問し続けることが、組織としての倫理の厚みを形成していきます。

倫理とは、過去に対する誠実な応答であると同時に、未来への信頼の表明でもあります。変化する社会と対話しながら、その都度「何が求められているのか」を問い直す博物館の姿勢こそが、公共性の証であり、文化的持続可能性の礎となるのです。

参考文献

Gazi, A. (2014). Exhibition ethics: An overview of major issues. Journal of Conservation and Museum Studies, 12(1), 1–10.

Huang, C.-Y., & Chiang, M.-C. (2007). Learning ethics from museum exhibitions: A study of visitors’ ethical judgments. Journal of Business Ethics, 76(2), 111–134.

Lewis, G. (2004). The role of museums and the professional code of ethics. In Museums, society, inequality (pp. 255–269). Routledge.

Marstine, J., Bauer, A., & Haines, C. (2011). New directions in museum ethics. Routledge.

Meszaros, C. (2008). “Now that we know”: Re-defining the meaning of object in the art museum context. Journal of Aesthetic Education, 42(2), 33–48.

Sankowski, E. (1992). Ethics, art, and museums. Journal of Aesthetic Education, 26(4), 15–26.

Tonner, P. (2016). Museums, ethics and truth. Museum and Society, 14(1), 14–27.

川﨑, 篤, 木下, 史青, & 大塚, 達朗. (2024). 博物館倫理を考える ―「倫理綱領」としての可能性. 全国博物館会議研究紀要, 48, 1–14.