はじめに

博物館の使命の一つは、文化財を損なうことなく未来の世代に引き継いでいくことにあります。収蔵庫や展示室といった空間は、単にモノを置いておく場所ではなく、そこに収められた資料が長期にわたって保存されるための環境を整える必要があります。しかし現実には、温度や湿度の変動、空気中の汚染物質、建物の老朽化、そして自然災害など、収蔵品や展示品を取り巻く保存環境にはさまざまなリスクが潜んでいます。こうしたリスクは日常的には見えにくいものですが、確実に資料の劣化を進行させる原因となっています。

近年では、気候変動の影響やエネルギーコストの高騰、来館者の行動パターンの変化などが、保存環境の管理に新たな困難をもたらしています。たとえば、温湿度を安定的に保つことは資料の劣化を防ぐうえで重要ですが、そのための空調管理が過剰になればエネルギー消費が増加し、持続可能な運営が難しくなるといったジレンマも生じます。さらに、収蔵品の保護と来館者の快適性の確保との間には、しばしば利害の衝突が起こることもあります。

保存環境の管理は、一見すると技術的で専門的な印象を持たれるかもしれませんが、実際には日々の展示や収蔵活動と密接に関わる重要なテーマです。たとえば、エアコンの更新時にどのような仕様を選ぶか、日射をどのように遮るか、来館者数が増加した場合にどのように環境を安定させるかといった課題は、まさに保存環境マネジメントの核心に関わるものです。

本記事では、「保存環境マネジメント」という視点から、博物館における収蔵品・展示品の劣化リスクをどう抑えるか、そして文化財の長期的保存と運営の持続可能性をいかに両立させるかを考えていきます。光や温湿度、空気質、汚染物質といった環境要素を整理するとともに、それらを管理するマネジメントの枠組みを紹介します。また、実際の文献に基づいた事例も取り上げながら、現場で活かせる知識と判断の手がかりを示すことを目的としています。

保存環境の適切なマネジメントは、技術的な知識だけでなく、運営資源の配分や経営判断とも密接に関係します。この記事が、保存と経営の両立をめざすすべての博物館関係者にとって、実践的かつ戦略的な視点を得る一助となれば幸いです。

保存環境マネジメントとは何か

博物館において、文化財や資料を長期にわたって安全に保管・展示するためには、収蔵庫や展示室の「環境」を適切に管理することが不可欠です。ここでいう「環境」とは、空気の温度や湿度、光の強さや質、空気中の汚染物質、さらには建物の構造や使用されている設備までも含めた、資料を取り巻くあらゆる物理的・化学的条件を指します。そして、これらの要素を総合的に調整し、資料の劣化リスクを最小限に抑えるための取り組みが、「保存環境マネジメント」です。

保存環境の管理というと、空調や加湿・除湿機器による温湿度の制御だけを思い浮かべがちですが、実際にはそれ以上に広範で複雑な判断と運用が求められます。たとえば、展示照明の種類や配置、建物の断熱性能、来館者の動線、扉や窓の開閉頻度、スタッフの清掃方法なども、すべて保存環境に影響を与える要素です。したがって、保存環境マネジメントは単なる技術的な管理にとどまらず、「どの環境因子を、どのような基準で、どの程度まで制御するか」という判断を伴う、戦略的かつ継続的なマネジメントの営みであると言えます。

この保存環境マネジメントは、国際的に広く用いられている「保存の三分類」において、いわゆる「予防的保存(preventive conservation)」に位置づけられます。保存の三分類とは、「予防的保存」「修復的保存(remedial conservation)」「修復(restoration)」の三つであり、それぞれが未来・現在・過去という異なる時間軸における劣化への対応を表しています。予防的保存は、資料が劣化する前にその原因を抑え、将来的な被害の発生を未然に防ぐことを目的としています(Lucchi, 2017)。この考え方に基づけば、環境を安定させることそのものが、最も経済的かつ確実な保存手段であるとも言えるのです。

保存環境マネジメントが対象とする環境要素は多岐にわたります。温度や相対湿度はもちろんのこと、紫外線を含む光の照射、空気中の粉塵や揮発性有機化合物(VOC)、微生物やカビ、害虫の発生、さらには振動や騒音といった物理的刺激も重要な因子となります(Knell, 1994)。これらの要素は、単独でも資料に悪影響を与える可能性がありますが、複数の因子が重なったときには劣化が加速することがあるため、常に包括的な視点からの管理が求められます。

特に重要なのは、展示空間と収蔵空間とで保存環境に対する要件が異なるという点です。展示室では、来館者にとっての快適性や視認性を確保する必要があるため、空間の明るさや気流の通り方、室温などに配慮が求められます。一方、収蔵庫では、資料の安定的保存が第一の目的となるため、温湿度や空気の清浄度がより厳しく管理されるべきです。また、展示と保存のための設備(空調や照明、密閉ケースなど)も目的に応じて異なる設計がなされており、それぞれに適した環境管理手法が必要になります(Ferdyn-Grygierek, 2014)。

このように、保存環境マネジメントは「数値を守ること」だけを目的としているのではありません。むしろ、「何を、どの程度、どのように管理するか」という判断こそが、マネジメントとしての本質です。すべての環境因子を常に理想的な水準に保つことは、現実的にも経済的にも困難です。そのため、近年の保存分野では、すべてを最適化するのではなく、「資料ごとに許容できるリスクの範囲内にとどめる」というリスクベースのアプローチが主流となりつつあります。これにより、限られた資源の中で、保存の効果と経営のバランスをとることが可能になります(Lucchi, 2017)。

実際の現場では、保存環境マネジメントは日々の細かな観察と記録、定期的な点検と調整、設備の保守、そしてスタッフの教育・訓練の積み重ねによって支えられています。さらに、中長期的には施設の改修や設備更新、展示設計の見直しなど、大きな視野での戦略的な判断が求められる場面もあります。保存環境マネジメントは、静かで目立たない業務のように見えるかもしれませんが、その実、文化財の寿命を左右し、博物館の公共的使命と持続可能性を支える、きわめて本質的な経営課題なのです。

保存環境の構成要素とその影響 ― 劣化のリスクを左右する要因を読み解く

保存環境を適切に整備するには、個々の環境要素が資料に与える影響を理解することが不可欠です。保存環境は単一の要因ではなく、温湿度や光、空気の質、さらには振動や生物的要因までを含んだ多層的な構造を持っています。これらの要素は互いに関連しあい、しばしば複雑なかたちで資料の劣化に関与します。そのため、どの要因がどのように作用するのかを一つひとつ丁寧に把握していくことが、保存環境マネジメントの基礎となります(Knell, 1994)。

温度

温度は資料の劣化に直接的な影響を及ぼす基本的な要素の一つです。高温は化学反応を加速させ、たとえば紙資料の酸化や、接着剤の軟化・変質、金属の腐食といった現象を引き起こす原因となります。一方で極端な低温も、油絵具のひび割れや陶磁器の脆化などを促すことがあります。さらに、日々や季節による温度の急激な変動は、資料の素材に内部応力を与え、長期的なひび割れや剥離のリスクを高めます(Ferdyn-Grygierek, 2014)。展示室では来館者の快適性とのバランスも求められますが、収蔵庫では安定性がより重視されます。

相対湿度

相対湿度は、保存環境において最も繊細に管理すべき要素の一つです。湿度が高すぎると、カビや微生物の発生を促進し、紙や布などの有機系資料は膨張しやすくなります。逆に乾燥しすぎると、皮革や木材が収縮して亀裂や反りが生じます。特に相対湿度の急激な変動は、繊維の収縮・膨張を繰り返させることで、目に見えないレベルでの劣化を促進させます。一般的には、相対湿度は40〜60%の範囲内、かつ日内変動が±5%以内に収まるよう制御することが推奨されています(Lucchi, 2016)。

光

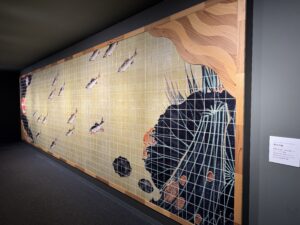

光は資料にとって最もわかりやすく、かつ危険性の高い劣化要因の一つです。可視光だけでなく、紫外線や赤外線も、色素の分解や変色、樹脂の脆化、和紙の黄変などを引き起こします。展示照明に使用される光源の種類や配置、照射時間の管理は、資料保存と来館者体験の双方に関わる重要な設計要素です。とくに紫外線については、可能な限り遮断することが望ましく、展示ケース内の照度は紙資料であれば50ルクス以下、油彩画であれば150ルクス以下といった基準が設けられています。

空気質

空気中の微粒子や化学物質も、保存にとって見えにくいが重要なリスクをはらんでいます。博物館内部では、建材や接着剤、展示ケースの素材、来館者の衣類や皮膚、さらには近隣の交通などから揮発性有機化合物(VOC)や二酸化窒素(NO₂)、二酸化硫黄(SO₂)などが発生します。これらの物質が資料に付着すると、化学的な変質や腐食を引き起こす原因となります。たとえば銅や銀の黒変、和紙の酸性化などが挙げられます(Živković & Džikić, 2015)。空気質の管理には、換気の設計や高性能フィルターの設置、低放散材料の使用が有効です。

微生物・害虫・カビ

保存環境が高湿かつ通気性に乏しい状態にあると、微生物やカビ、害虫が繁殖しやすくなります。カビは見た目の損傷だけでなく、資料そのものの組成を破壊する可能性があります。また、害虫による食害は、紙や繊維資料を中心に深刻な被害をもたらします。これらの対策には、温湿度の安定化と定期的な点検、捕虫紙の設置、早期発見と迅速な対応が不可欠です。

振動・衝撃・騒音

展示室が交通量の多い道路や工事現場の近くにある場合、あるいは建物が鉄骨構造である場合などは、微細な振動が継続的に資料に伝わることがあります。これが繊細な構造を持つ陶磁器や細密工芸品などに長期的な影響を与えることがあります。また、搬入搬出や展示替えの際の物理的衝撃も、保存上の大きなリスクです。展示台や収納棚には振動吸収素材を用いること、梱包時には適切な緩衝材を使用することが推奨されます。

要素間の相互作用と全体管理の必要性

以上の各要素は、独立しているように見えても、実際には相互に密接に関連しています。たとえば、光の照射によって展示ケース内の温度が上昇し、相対湿度が変動するというように、一つの要因が別の要素に連鎖的な影響を及ぼすことがあります。そのため、環境要素は個別にではなく、統合的にモニタリング・評価することが重要です。環境データを記録し、複数の指標を横断的に分析することで、劣化リスクの予兆を早期に把握し、対応につなげることが可能になります(Lucchi, 2017)。

展示空間と収蔵空間の違い ― 空間ごとに異なる保存要件と対応戦略を考える

博物館の保存環境を考える際に、もっとも基本的でありながら見落とされやすいのが「空間の違い」です。展示室と収蔵庫では、利用目的が根本的に異なります。その違いは、保存上のリスクの種類や大きさにも直結しており、それぞれに最適な環境制御のあり方が求められます。保存環境マネジメントは、すべての空間を同じ基準で整えれば良いというものではなく、空間ごとの特性を踏まえた柔軟な設計と運用が不可欠です。

展示空間の特徴と保存上の課題

展示空間は、来館者が資料と出会う場であり、開放的で人の流れを前提とした設計になっています。そのため、保存だけでなく、展示演出や快適性、視認性といった他の要素との調和が求められます。こうした環境では、保存にとって不利な要素が避けられない場合も多くあります。

たとえば、照明は展示の印象や来館者の体験に強く影響する要素ですが、光は資料にとっては大きな劣化要因です。紫外線や高照度の可視光は色素の退色や変質を引き起こすため、演出と保存のバランスをどう取るかが重要な課題となります。また、展示室は人の出入りが頻繁であることから、室内の温度や湿度が変動しやすく、空気中の二酸化炭素やホコリ、微細な粒子などの濃度も上昇しやすくなります。特に混雑時には、人の体温や呼気が保存環境に与える影響が大きくなり、資料の劣化を促進することがあります。

このような展示空間では、資料の種類や劣化の進行状況に応じて、展示期間を制限したり、ローテーション展示を行ったりするなどの工夫が必要になります。保存と公開の両立を図るためには、照度の制御や展示ケース内の独立した環境調整など、部分的な対策を講じることが効果的です。

収蔵空間の特徴と保存上の課題

一方で、収蔵庫は原則として非公開であり、展示とは異なり、保存を最優先とした空間です。人の出入りが少ないため、温湿度や空気質を比較的安定して保ちやすい環境であるといえます。その一方で、空調設備や通気設計が不十分であれば、長期間にわたって空気の循環が滞り、カビや害虫の発生、VOCの蓄積といったリスクが高まることもあります。

収蔵庫では資料の劣化を最小限に抑えるために、細かな環境制御と定期的なモニタリングが重要です。棚や収納ケースの配置も、通気性を確保しつつ効率的なゾーニングを行う必要があります。資料を密閉性の高い箱や引き出しに収納する場合には、内部にシリカゲルや酸素吸収剤を入れるなど、マイクロクライメート(微小環境)単位での管理も行われます。

また、収蔵庫は人が常時滞在していないことが多いため、異常の早期発見が難しいという課題があります。空調の故障や漏水など、設備トラブルが起きた際に対応が遅れると、深刻な被害につながる可能性があります。したがって、収蔵庫には定期的な点検と、異常値を自動的に検知するシステムの導入が推奨されます(Ferdyn-Grygierek, 2014)。

空間ごとの保存環境設計と制御方法

展示空間と収蔵空間では、保存環境の制御手法も異なります。展示室では、展示ケース内の個別制御(局所制御)を用いて、外部の変動から資料を守る方法が一般的です。たとえば、展示ケースに調湿材を入れる、紫外線カットガラスを用いるといった対策です。一方、収蔵庫では空間全体を一律に管理する「全体制御」が基本となります。大型の空調設備や空気清浄機を用いて、部屋全体の温湿度や空気質を一定に保ちます。

このように、空間の特性に応じた保存環境の制御方法を選択することは、効果的かつ効率的な保存マネジメントを実現するうえで不可欠です(Lucchi, 2016)。

空間をまたぐ資料移動と保存リスク

資料は収蔵庫から展示室へ、あるいはその逆へと定期的に移動されます。この移動にともなって、温湿度や光量、空気質といった環境が大きく変化することがあります。特に、展示室が乾燥していたり高温であったりすると、急激な環境変化によって資料が「ショック」を受けることがあり、物理的・化学的な変形や劣化が発生する可能性があります。

こうしたリスクを抑えるためには、移動の前後に「緩衝期間(acclimatization period)」を設け、資料が徐々に新しい環境に適応できるよう配慮することが重要です。展示準備や撤収の際には、資料に直接触れる時間を最小限にし、必要に応じて保護包装を施すなどの措置も有効です。

展示空間と収蔵空間をつなぐマネジメントの視点

博物館では、展示と収蔵を切り離して考えるのではなく、資料の一生を通じた保存環境を設計することが求められます。建物の構造や空調設備の配置など、物理的な制約がある中で、展示と収蔵が連携して保存を支える仕組みを築くことが重要です(Živković & Džikić, 2015)。

そのためには、展示計画と資料管理計画を連動させ、資料がどこに・どのくらいの期間・どのような環境に置かれるのかを一元的に把握する体制が必要です。また、展示設計・建築・保存担当などの異なる専門職が連携して環境条件を調整する「協働のマネジメント」が、今後ますます求められるようになるでしょう。

保存環境の管理とモニタリング ― データに基づく運用体制の構築

博物館における保存環境の管理は、単に設備を設置し、設定温度や湿度を維持するだけの作業ではありません。日々の環境データを記録し、異常の兆候を読み取り、適切な判断を重ねていくことが求められます。環境制御の成否は、このような地道なモニタリングと、その運用体制に支えられています。

モニタリングの対象と機器

保存環境のモニタリング対象は多岐にわたります。温度・相対湿度はもちろん、照度や紫外線、空気中の化学物質(たとえばVOC:揮発性有機化合物)、さらには虫害や振動なども、資料にとって重要なリスク要因となります。これらを的確に把握するためには、複数の計測機器を適切に選定し、定期的な測定を行う必要があります。

たとえば温湿度の記録には、連続記録が可能なデータロガーが有効です。照度や紫外線はポータブル型の照度計・UVメーターで点検されることが多く、空気質の評価にはVOCセンサーやガス検知管が用いられます。虫害については、粘着式の捕虫紙を収蔵庫内や展示ケースの下部などに設置し、定期的に確認する方法が一般的です。振動の測定には、地震計や振動記録装置などを用いることもあります。これらの機器の導入にあたっては、精度や記録間隔、費用対効果といった点も検討材料となります。

データの収集と記録方法

保存環境の記録には、複数の形式が併用されます。日々の目視点検によるチェックリスト、週単位での手動計測、そしてロガーによる連続記録など、それぞれの手法には目的と利点があります。これらを組み合わせて記録を残すことで、短期的な異常と長期的な傾向の双方を把握しやすくなります。

記録形式としては、紙ベースのチェックシートと、CSV形式などのデジタルデータ管理が併用されることが多く見られます。紙記録は現場での確認がしやすい一方、分析にはデジタル化が欠かせません。そのため、記録を一定期間ごとにデジタルアーカイブに移行し、クラウドや内部サーバーで保存・共有する仕組みが有効です。いずれの場合も、記録項目の統一とフォーマットの整備、記録の保管期間の明確化といったルールづくりが重要です。

分析と判断のプロセス

環境管理において重要なのは、データを「集めること」ではなく「読むこと」です。得られた数値をグラフ化して傾向を分析し、環境変化の兆候を把握することが求められます。たとえば季節による湿度の上昇傾向や、来館者が多い時間帯における温度上昇といった、施設特有のパターンを読み解く力が問われます。

この際、あらかじめ「正常」とされる範囲(閾値)を定めておくことが重要です。たとえば相対湿度であれば「40〜60%」、温度であれば「18〜22℃」といった目安が一般的に用いられますが、施設の構造や資料の種類によって調整が必要です。これらの閾値を超えた場合に、ただちに対応すべきか、経過観察で済むのかを判断するための基準も、マニュアル等に明文化しておくことが求められます。

対応フローと組織内体制

モニタリングの目的は、異常の早期発見と迅速な対応にあります。そのためには、誰がいつどのように対応するのかというフローを明確にしておくことが必要です。たとえば、異常値が検出された際には、まず担当学芸員が記録を確認し、設備担当者へ連絡。その後、必要に応じて空調業者や建物管理者に修繕を依頼する、といった段階的な対応体制が想定されます。

このような対応を円滑に行うためには、施設内に保存環境マネジメントのための分担体制が必要です。定型業務は平常時のルーチンに組み込み、突発的な対応についても、複数名でのバックアップ体制を整えることが望ましいとされています。判断基準や対応手順をまとめた保存環境管理マニュアルは、人的異動が多い現場において特に重要な資料となります(Lucchi, 2017)。

教育と運用の持続可能性

保存環境の管理を継続的に機能させるには、現場スタッフが機器の使い方やデータの読み方を理解し、日常業務として自然に運用できることが求められます。とくに、学芸員だけでなく、施設管理や受付業務に関わる職員も含めて、保存環境に対する基礎知識を共有することは、全体の意識向上につながります。

また、担当者が不在の際にも継続的に点検・対応が行えるよう、複数名でのチェック体制や、トラブル時の引き継ぎマニュアルの整備も有効です。外部の専門家による定期的なレビューや研修の導入も、内部体制の補完手段として活用できます。特定の機器や技術に過度に依存しない、持続可能な運用体制を構築することが、博物館の中長期的な保存戦略を支える基盤となります。

実例に学ぶ保存環境マネジメント ― 多様なアプローチとその成果

保存環境マネジメントは、一般的な理論や標準値だけで完結するものではありません。博物館ごとの立地や建物構造、設備の有無、人員体制、予算規模などの違いによって、実行可能な対応策は大きく異なります。こうした現実的な条件のなかで、それぞれの施設がどのように工夫し、保存環境の安定化を実現してきたのか。具体的な事例を通じて、理論と現場をつなぐ実践知を紐解いていきます。

建築的工夫による保存環境の安定化

ある国立館では、保存環境の整備にあたって、空調機器や高価な設備に頼るのではなく、建築設計の工夫によって温湿度を安定させるというアプローチがとられていました。外気の影響を緩和する断熱材の導入、自然換気を促す構造設計、さらには熱伝導率の低い建材の選定などが実施され、年間を通じて過度な温湿度変動を抑えつつ、エネルギーコストを抑えた施設運用が可能になっていました(Živković & Džikić, 2015)。

この事例は、設備による強制的な制御ではなく、空間そのものが環境安定化の機能を持つ「パッシブデザイン」の有効性を示しています。空調機器の導入が難しい地域や歴史的建築物では、建築的手法が現実的な選択肢となることを示唆しています。

テクノロジーを活用した高度な制御

欧州の複数の美術館では、温湿度センサーや空気質モニター、照度・紫外線センサーなどがネットワーク化され、BMS(Building Management System)による保存環境管理が行われています。これらの施設では、リアルタイムでデータが収集・可視化され、異常値が検出された場合には自動的に空調や照明が調整されるようになっています(Lucchi, 2016; Lucchi, 2017)。

このようなシステムにより、資料の劣化要因を未然に防ぐことが可能になるだけでなく、データは長期的に蓄積され、劣化傾向の分析や展示計画の改善、外部への説明責任にも活用されています。一方で、高度な専門知識と安定した予算を前提とする体制が必要であることも明らかになっています。

小規模館におけるローコストの工夫

英国の地方博物館などでは、空調システムの導入が困難な状況の中で、展示ケース単位での保存環境管理が実践されています。吸湿・放湿機能を持つシリカゲルの配置や、簡易計測器を用いた温湿度の手作業記録、UVカットフィルムの使用、照明の時間制限など、さまざまな手法が採用されてきました(Knell, 1994)。

これらの取り組みは、ローコストでありながらも資料の劣化防止に一定の効果を上げており、保存環境に対する高い意識と日常的な観察によって支えられています。限られた資源でも対応可能な管理策があることを示す好例といえます。

実例から見える共通点と応用可能性

これらの事例に共通しているのは、設備の有無にかかわらず、「資料の状態を観察し、環境を理解し、それに応じた対応をとる」という柔軟な姿勢です。建築的手法、ICTを活用した制御、日常的な観察と工夫といった手段の違いはありますが、いずれの現場においても「保存環境は動的なものである」という認識に立ち、臨機応変な対応が図られています。

また、これらの事例には、施設の規模や地域、予算に応じて応用可能な要素が含まれています。断熱や自然換気といった建築的対策は改修時にも導入可能であり、ローコスト管理の手法は学校博物館や地方館でも取り入れやすいものです。ICTによる高度な管理も、段階的に要素を取り入れていくことで実現可能です。

このように、保存環境マネジメントは一つの「正解」に集約されるものではなく、それぞれの制約のなかで最適解を見出し、実行する力が求められる領域であることが、これらの実例から浮かび上がってきます。

持続可能な保存環境マネジメントをめざして ― リスク評価と判断の柔軟性

博物館における保存環境マネジメントは、温度や湿度の数値を一定に保つだけの操作ではありません。それは、どこにリスクを許容し、どこに重点的な対策を施すかという「選択の連続」でもあります。理想的な環境を目指すことは重要ですが、すべての条件を完璧に満たすことは現実的には困難です。だからこそ、環境の変動をどう読み解き、資料にとってどのような水準が「許容可能」であるかを見極める力が問われます。

保存環境をめぐるリスクの相対化

保存環境のリスクは一律に判断できるものではなく、資料の種類や状態、用途、さらには過去の保管履歴によって大きく変化します。たとえば、湿度60%はある資料にとっては許容範囲でも、別の資料にとってはカビのリスクを高める数値となることがあります。さらに、同じ数値でも急激な変化があればダメージにつながることもある一方で、ゆるやかな変動であれば問題ない場合もあります。

このように、数値だけでは判断できない複雑な状況においては、「絶対的な基準値」よりも「容認可能な変動幅」を設定し、その範囲内での調整や観察を継続することが現実的です。こうした相対的な判断こそが、現場の保存環境マネジメントにおける柔軟性を支えています。

環境制御の負担と成果を見極める視点

保存環境を厳密に制御するためには、それに見合った設備投資や運用コストが伴います。たとえば、年間を通じて温湿度を一定に保つためには、高性能な空調機器や制御システム、継続的な電力供給と保守体制が必要になります。しかしその一方で、過剰な制御が新たな問題を引き起こすこともあります。エネルギーの過剰消費や機器の故障リスク、さらには資料自体が「完璧な環境」への依存状態になり、わずかな変化に対しても敏感に反応してしまうような事態も報告されています。

このような背景から、近年では環境制御の「負担」と「成果」をバランスよく見極めることの重要性が指摘されています。絶対的な理想値にこだわるのではなく、「過度な制御を避けつつ、資料を保護するための現実的な運用」を模索する動きが広がっています。

判断と責任をどう共有するか

保存環境に関する判断は、一人の学芸員が単独で行うものではありません。日常的なモニタリングやデータ分析を行う学芸員、空調や設備の維持を担う技術スタッフ、予算や方針決定に関わる経営層、そして必要に応じてアドバイスを提供する外部専門家など、多様な立場が関与します。こうした関係者の間で、情報を共有しながら「誰が・何を・どのように判断するか」を明確にしておくことが、トラブルを未然に防ぎ、迅速な対応を可能にします。

とくに重要なのは、「記録し、判断し、説明できる体制」を築くことです。保存環境に関する判断が後から問われた場合にも、記録されたデータと判断の根拠を提示できるようにしておくことが、組織としての信頼性と透明性を支えます。また、保存環境を含むリスクマネジメントが、経営戦略と連動していることも明確にしておくべきです。資料の保全は、経営資源としての収蔵品を次世代に引き継ぐための根幹だからです。

変化に強い保存環境マネジメントをめざして

気候変動や自然災害、エネルギー価格の変動、施設の老朽化など、博物館を取り巻く環境は今後さらに不確実性を増していくと考えられます。そうしたなかで、保存環境マネジメントもまた、変化に対してしなやかに対応できる仕組みでなければなりません。たとえば、災害発生時に対応できる簡易的な保存措置や、停電に備えたバックアップ体制の整備など、非常時を見据えた柔軟な設計が求められます。

また、保存環境のマネジメントを単なる数値管理にとどめるのではなく、「資料の状態を観察し、判断し、対話しながら支える文化的実践」として再定義することも重要です。保存環境は施設の基盤であると同時に、博物館が資料と向き合う姿勢を反映する営みでもあります。その意味で、保存環境マネジメントは今後さらに経営的・倫理的な意義を帯びていく領域となるでしょう。

参考文献

- Ferdyn-Grygierek, J. (2014). Indoor environment quality in the museum building and its effect on heating and cooling demand. Energy and Buildings, 85, 32–44.

- Knell, S. (1994). Care of collections. Routledge.

- Lucchi, E. (2016). Multiscale risk-based analysis of museum indoor environments. Journal of Cultural Heritage, 22, 878–888.

- Lucchi, E. (2017). Thermo-hygrometric monitoring in museums: A scientific method for the preventive conservation of permanent collections—A case study at the Historical Museum of the Castle of Miradolo. Energy Procedia, 133, 474–487.

- Živković, J., & Džikić, D. (2015). Return to basics: Environmental management in museum buildings. Muzeologija, 52, 181–193.