動物園・水族館の歴史と社会的役割の変遷

私たちにとって身近な存在である動物園や水族館は、単なるレジャー施設としての側面だけでなく、現代社会において多様な社会的役割を果たす施設へと進化してきました。かつては珍しい動物を「見世物」として楽しむための場所とされていましたが、今や生物多様性保全、環境教育、行動変容の推進、そして地域連携やサステナビリティの実現など、幅広い機能を担うようになっています。動物園・水族館の歴史的変遷をひもとくことで、現代に求められる経営戦略や社会的インパクト、来館者体験の意義についても新たな視点が見えてきます。本記事では、動物園・水族館がどのように社会とともに変化し、その役割を拡張してきたのかを詳しく解説します。

娯楽・見世物としての時代

動物園や水族館の起源は、古代エジプトや中国、ローマ帝国などの王権や支配者層が権力や豊かさを示すために希少な動物を集めた「動物のコレクション」にさかのぼります。その後、近世ヨーロッパでは、王族や貴族が自らの地位を誇示するためのプライベートな動物園やコレクションが作られ、やがて19世紀には都市の一般市民が動物を鑑賞できる「パブリック・ズー」や「パブリック・アクアリウム」として一般公開されるようになりました。ロンドン動物園やティアガルテン・シェーンブルンといった歴史的な施設の誕生は、動物園が娯楽や観光資源として社会に根付く大きな転機となりました。この時代の動物園や水族館では、希少動物や大型動物を目玉とした展示が重視され、展示方法や飼育環境、動物福祉への配慮はまだ十分ではありませんでした。来館者体験も「珍しい動物を見ること」が中心であり、教育的な要素や行動変容へのアプローチはほとんど見られなかったといえます(Miranda et al., 2023)。

近代以降の転換:保全・教育施設への道

20世紀に入ると、産業化や都市化、グローバル化の進展にともなって、動物園や水族館の社会的役割は大きく転換していきました。環境破壊や生物多様性の危機が世界的な課題となり、絶滅危惧種の保全や生息地外保全(ex situ conservation)、種の保存・繁殖計画といったミッションが重視されるようになりました。また、動物園や水族館は環境教育や科学教育の拠点としても発展し、学校教育との連携や来館者への学びの提供を積極的に推進しています。さらに、獣医学や動物行動学、保全遺伝学などの研究活動も盛んになり、学術的な拠点としての価値が高まっています。これにより、動物園や水族館は「見せるための場所」から「守り、学び、伝える社会的施設」へと進化を遂げてきたのです(Miranda et al., 2023)。

現代の社会的役割と多様化

現代の動物園・水族館は、サステナビリティやSDGs(持続可能な開発目標)の理念に基づき、多機能かつ公共性の高い社会インフラとして存在感を強めています。施設運営においては、入場料収入に依存しない多様な収益モデルの構築、地域社会や行政・教育機関・研究機関との連携、そして来館者一人ひとりの保全意識や行動変容を促すプログラムの充実が重要な課題となっています。展示デザインやエンゲージメント手法の工夫により、来館者が動物や生態系への理解を深め、実際の生活や消費行動に変化をもたらすことが期待されています。こうした背景から、動物園・水族館は「ただ見る場所」から「学び、行動し、社会変革に寄与する拠点」へと大きく役割を拡大し続けているのです(Miranda et al., 2023)。

現代の動物園・水族館に求められる役割と期待

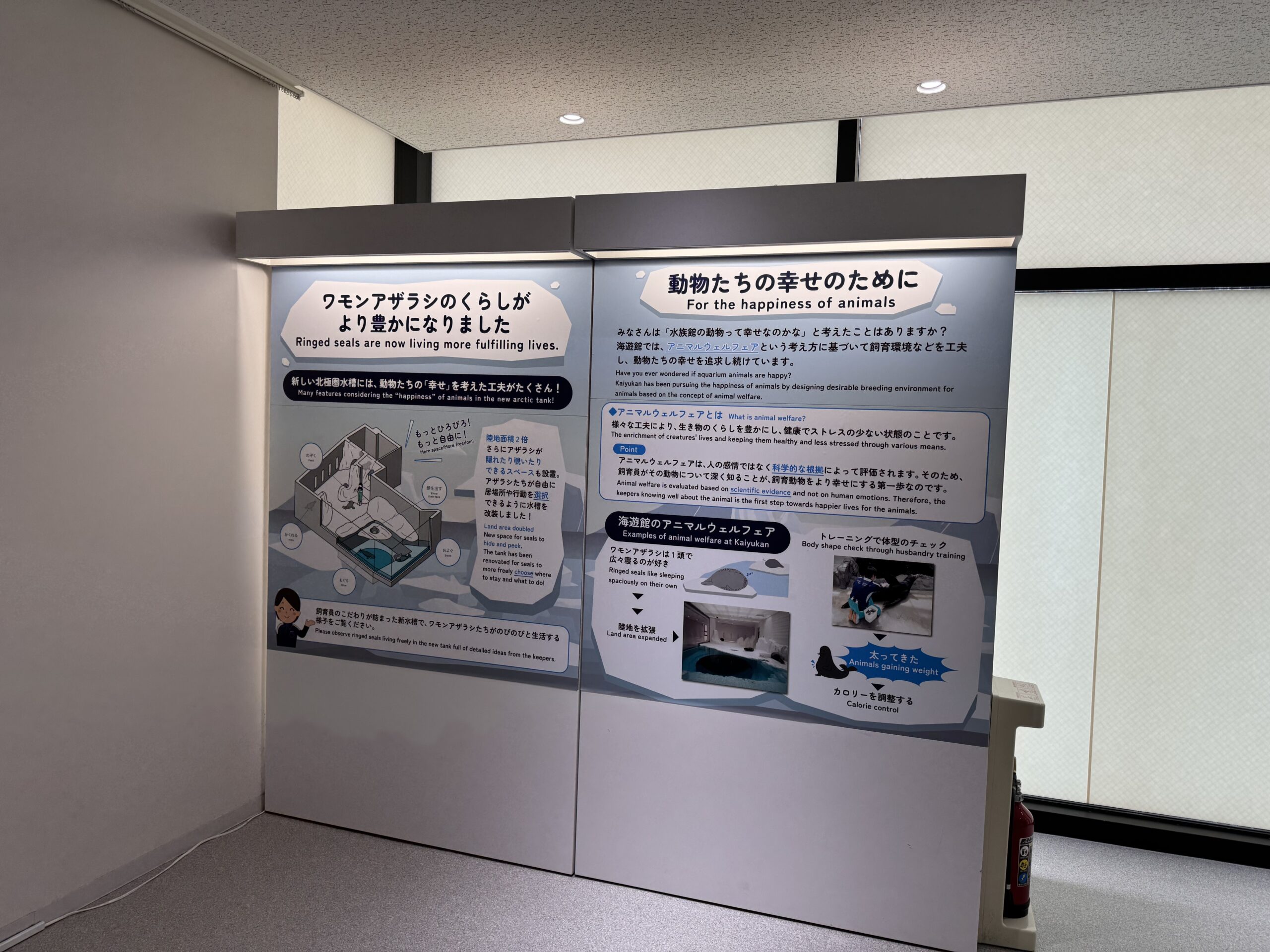

アニマルウェルフェアと倫理的経営

現代の動物園や水族館経営において、最も重要な柱の一つが「アニマルウェルフェア(動物福祉)」です。動物が心身ともに健康で適切な環境下で暮らせることは、施設の社会的信頼の基盤となります。近年では国際的な動物福祉基準や倫理的な飼育管理の導入が進み、日本でもファイブ・フリーダム(五つの自由)やポジティブ・ウェルフェアの概念が普及しつつあります。こうした動物福祉への配慮は、経営ガバナンスや来館者体験の質向上にも直結しており、今や施設運営の前提条件といえるでしょう(Miranda et al., 2023)。

なお、アニマルウェルフェアの考え方や実践、動物園現場での具体的な課題については、下記の記事でも詳しく解説しています。

生物多様性保全の担い手

動物園・水族館は、絶滅危惧種の飼育・繁殖や生息地外保全(ex situ conservation)、野生復帰(in situ conservation)を通じて、グローバルな生物多様性保全ネットワークの一翼を担っています。SSP(Species Survival Plan)やEEP(European Endangered Species Programme)などの国際的な繁殖・管理プログラムに参加することで、遺伝的多様性の維持や希少種の保存に寄与しています。これらの活動は単なる施設内の取り組みにとどまらず、世界的な環境保全目標やSDGs(持続可能な開発目標)にも密接に連動しています(Miranda et al., 2023)。

環境教育と行動変容プログラムの展開

来館者の環境意識や保全行動を高めるため、動物園・水族館は多様な教育プログラムやワークショップ、ガイドツアーを提供しています。最近の研究によると、こうした体験を通じて来館者の「知識」「態度」「行動意図」に変化が現れ、実際に環境保全に関わる行動を起こす人が増える傾向が確認されています(McNally et al., 2024)。また、動物と来館者の間に「感情的なつながり(Conservation Caring)」が生まれることで、寄付やボランティアなどの具体的な保全行動につながることも実証されています(Skibins & Powell, 2013)。さらに、近年はデジタル技術やSNSを活用したオンライン教育や広報活動が進み、従来の来館体験を補完・拡張する新しい手法が注目されています。

社会的インパクトと経営の課題

現代の動物園・水族館は、地域社会や行政・研究機関との連携、イベントや地域資源との協働を通じて、社会的インパクトの創出に積極的に取り組んでいます。経営面では、入場料収入以外にもグッズ開発やイベント開催、クラウドファンディングや寄付の獲得など、多様な収益モデルの確立が求められています。持続可能な経営には、収益の多角化だけでなく、ガバナンス体制の強化や透明性の確保も不可欠です。こうした経営努力は、社会的信頼や施設ブランドの価値向上にもつながり、動物園・水族館がこれからも多様な社会的期待に応えていくための基盤となります(Miranda et al., 2023)。

動物園・水族館経営の最新トレンドと課題

展示デザインとエンゲージメント

近年の動物園・水族館経営では、来館者体験の価値を最大化するために、体験型展示や参加型展示、デジタル展示、さらには没入感のあるストーリーテリング手法の導入が急速に進んでいます。従来の「ガラス越しに動物を眺める」だけの展示から、実際に体を動かしたり、動物の行動を間近で観察できるようなインタラクティブな展示空間への転換が各地で見られます。例えば、動物の生息環境を忠実に再現した自然環境展示や、飼育スタッフによるライブ解説、タッチプールや体験教室など、来館者の五感を刺激する工夫が増えています。また、デジタル技術の活用では、スマートフォンを活用したAR(拡張現実)展示や、QRコードによる情報提供、来館者参加型のオンラインアンケートやSNS投稿キャンペーンなども定番化しています。こうした取り組みは、来館者と動物・環境との間により深いエンゲージメントを生み出し、知識だけでなく「保全意識」や「行動変容」にも直接的なインパクトを与えています。加えて、アニマルウェルフェアの観点からも、動物本来の行動を尊重した展示デザインが求められており、動物福祉と展示価値の両立が運営上の大きなテーマとなっています(Miranda et al., 2023)。

来館者データとマーケティング戦略

現代の動物園・水族館では、来館者データの収集と分析がマーケティングや経営戦略の要となっています。年齢層、居住地、来館頻度、行動パターンといった基本データだけでなく、来館目的やSNSでの反応、アンケートによる満足度調査など、さまざまな情報を活用しています。こうしたデータに基づき、ファミリー層や学校団体向けの特別プログラムや体験イベント、地域住民向けの割引キャンペーン、来館者リピーター向けのポイント制度など、多様なターゲット層に合わせたプロモーションが実施されています。また、SNS(Instagram、X、TikTokなど)やウェブサイトによる情報発信は、若年層の集客や認知度向上に大きな効果を発揮しています。最近では、YouTubeチャンネルによる動物の裏側紹介や、飼育スタッフによるライブ配信も人気コンテンツとなり、来館前後のエンゲージメント強化に寄与しています。さらに、リアルタイムのアンケートやフィードバック、Googleマップの口コミ分析なども活用し、サービスや展示内容の改善に役立てる取り組みが進んでいます(Miranda et al., 2023)。

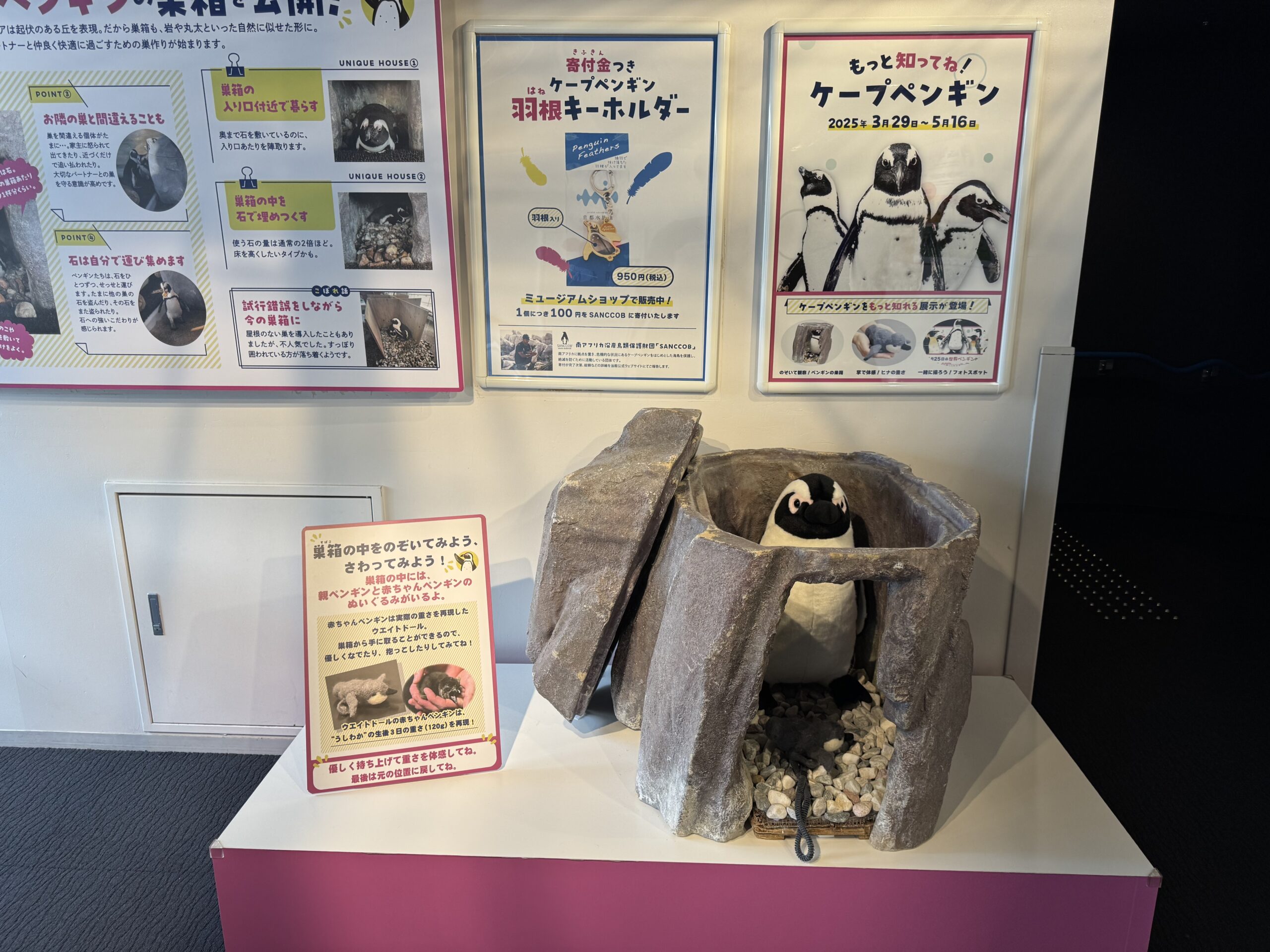

収益多様化とサステナビリティ

動物園・水族館経営においては、サステナブルな運営体制の確立と収益の多様化が不可欠です。入場料収入への過度な依存から脱却し、グッズ開発やオリジナル商品販売、季節限定イベント、特別展、法人向け貸し切りサービスなど、多角的な収益源の開発が進んでいます。さらに、教育プログラムやワークショップ参加費、館内飲食サービス、オリジナル体験プラン、写真撮影サービスなども新たな収益源となっています。また、環境教育や生物多様性保全活動、地域連携事業に共感する個人・企業からの寄付金やクラウドファンディングも増加傾向にあります。こうした多様な資金調達方法は、社会的インパクトやSDGs達成への具体的な取り組みと密接に結びついています。さらに、感染症流行や自然災害といった予期せぬリスクに備えるための危機管理や事業継続計画(BCP)、レジリエンス強化も現代経営の大きな課題となっています(Miranda et al., 2023)。

ガバナンスと社会的信頼

動物園・水族館のガバナンス体制は、経営の健全性や社会的信頼の確立に直結しています。透明性の高い情報公開、倫理規範の遵守、説明責任の明確化は、地域社会や行政、NPO、来館者など多様なステークホルダーからの信頼を獲得するための前提となります。最近では、第三者による監査や評価、社会的インパクト評価の導入も進んでおり、経営の客観性や透明性を高める動きが加速しています。また、動物福祉・環境保全・地域貢献といった多様な目標を両立するため、ガバナンスの柔軟性や職員教育の強化も重要となっています。今後も動物園・水族館は、社会の要請に応えながら、健全な経営基盤のもとで持続的な社会的価値を創出し続けていくことが求められます(Miranda et al., 2023)。

今後の展望と期待

社会的インパクトと連携の強化

これからの動物園・水族館には、従来以上に多様な社会的インパクトを創出する役割が求められています。特に地域社会との連携や協働は、まちづくりや観光振興、地域経済の活性化、環境保全活動まで、その範囲が大きく広がっています。例えば、地元の学校と連携した環境教育プログラムの共同開発や、市民ボランティアと連携した生物多様性保全プロジェクト、自治体と連携した地域イベントの開催など、地域全体で課題を共有し解決に取り組む動きが全国各地で活発化しています。さらに、地域資源と動物園・水族館の強みを組み合わせた観光ルートや体験型ツアーの造成も進み、観光産業の発展や交流人口の拡大にも寄与しています。行政・教育機関・研究機関・NPO・民間企業とのパートナーシップを築き、多様なステークホルダーと協働しながら、持続可能な地域づくりのハブとしての存在感を高めていくことが重要です。加えて、動物園・水族館は国際的な保全ネットワークや研究ネットワークへの参加、SDGs(持続可能な開発目標)の実現への貢献など、グローバルな社会課題にも積極的に取り組んでおり、今後は国際連携の深化や新たな協働モデルの構築も期待されています(Miranda et al., 2023)。

未来に向けたアクションと経営イノベーション

動物園・水族館が社会や地域に持続的な価値を提供し続けるためには、変化する時代に適応した経営戦略や教育・社会参加のイノベーションが不可欠です。ICT(情報通信技術)やデジタルツールの活用による展示・体験プログラムの多様化は、その一例です。たとえば、スマートフォンやタブレットを使ったAR(拡張現実)解説、オンラインガイドツアーやデジタルスタンプラリー、個別化された学習体験の提供など、来館者一人ひとりに合わせたパーソナライズド体験が可能となっています。また、行動科学や心理学の知見を活かした「行動変容プログラム」の開発も進み、来館者が保全活動に実際に参加したり、日常生活の中で持続可能な選択を取るきっかけを創出する事例が増えています。包摂性(インクルージョン)、多様性(ダイバーシティ)、アクセシビリティ(バリアフリー)を重視し、障害のある人や高齢者、外国人観光客など多様な来館者が楽しめる教育・体験プログラムや館内環境の整備も重要なテーマです。

さらに、経営面では財務の健全性と社会的信頼性を両立しつつ、リスクマネジメントやレジリエンス(危機対応力)の強化にも取り組む必要があります。新たな資金調達手法としてクラウドファンディングや寄付型イベントの開催、企業スポンサーシップの導入なども広がりを見せています。今後の動物園・水族館は、単に動物を展示するだけでなく、「地域社会・未来世代・グローバル社会」とつながる社会的価値創出の拠点として、さらに存在感を高めていくことが求められています(Miranda et al., 2023)。

まとめ ― 動物園・水族館の役割変化と社会的価値

本記事では、動物園・水族館の歴史的変遷から現代に至るまでの役割の変化、そして今後に向けた展望について解説しました。かつては娯楽や見世物を主とした存在だった動物園・水族館は、社会や時代の要請とともに「生物多様性保全」「環境教育」「アニマルウェルフェア」「地域連携」「社会的インパクト」など、より多様で公共的な価値を担う社会的装置へと進化してきました(Miranda et al., 2023)。

現代においては、単に動物を展示する場ではなく、持続可能な社会づくりに貢献する教育・研究・地域連携・社会参加のハブとして、その存在意義が高まっています。経営面でも収益多様化やサステナビリティ、ガバナンス強化、デジタル活用など、多様な課題に向き合いながら革新を続けていることがわかります。さらに、来館者体験や社会的価値の創出、行動変容プログラムなどの実践を通じて、人々が自然や生き物とより深くつながり、共に考え、行動する社会の実現に向けた役割も強調されています(Miranda et al., 2023)。

今後も動物園・水族館は、社会の変化や多様なニーズに応えながら、地域・世界と連携し、新たな社会的価値を生み出す拠点として進化していくことが求められます。本記事が、動物園・水族館の意義や経営のあり方を見つめ直し、未来志向の発展や社会的インパクト創出の一助となれば幸いです。

参考文献

- Miranda, R., Escribano, N., Casas, M., Pino-del-Carpio, A., & Villarroya, A. (2023). The role of zoos and aquariums in a changing world. Annual Review of Animal Biosciences, 11, 287–306.

- McNally, X., Webb, T. L., Smith, C., Moss, A., & Gibson-Miller, J. (2024). A meta-analysis of the effect of visiting zoos and aquariums on visitors’ conservation knowledge, beliefs, and behavior. Conservation Biology, 39, e14237.

- Skibins, J. C., & Powell, R. B. (2013). Conservation caring: Measuring the influence of zoo visitors’ connection to wildlife on pro-conservation behaviors. Zoo Biology, 9999, 1–13.