若者の博物館離れとその背景

近年、博物館や美術館への若者の来館離れが大きな課題となっています。特に日本社会では少子高齢化が進み、従来の主な来館層であった中高年世代が中心となる一方で、10代・20代の若年層の来館頻度が大きく低下しています。背景には、スマートフォンやSNSの普及による余暇行動の多様化や、都市部への人口集中、学校外での学びや体験活動の選択肢増加など、複合的な社会変化があります。また、若者自身が文化施設に対して「敷居が高い」「自分とは関係のない空間」というイメージを抱いていることも、美術館・博物館への足を遠ざける一因となっています(国立美術館国立アートリサーチセンター, 2025)。

2025年に国立美術館国立アートリサーチセンターが実施した若年層対象の意識調査によると、関東・関西エリアの15〜25歳1,800人のうち、「美術館にはまったく行かない」と回答した割合は51.7%にのぼりました。さらに「年に1回程度」「2年に1回程度」と答えた層も合わせると、実に約7割近くの若者が“美術館・博物館は日常的に利用する場所ではない”と感じている現状が明らかになっています。この傾向は、男性や地方居住者でより顕著に見られ、都市圏・女性の方がやや来館率が高いという特徴も浮き彫りになっています(国立美術館国立アートリサーチセンター, 2025)。

また、美術館・博物館業界の現場では、将来的な来館者基盤の縮小を防ぐためにも、「若年層の集客戦略」を早急に再構築する必要性が叫ばれています。近年は、各館がSNSマーケティングやデジタル体験プログラム、学芸員による参加型イベントなど、さまざまな若者向け施策に取り組むようになりました。しかし、その多くはまだ成果が限定的であり、根本的な来館動機や障壁を精緻に把握しないまま施策を展開しているケースも少なくありません。今後は、最新の来館者調査データや若者のライフスタイル・価値観の変化をふまえ、より科学的・実証的な視点で集客施策を検討していくことが重要です(Manna & Palumbo, 2018)。

若者はなぜ博物館に行くのか?動機と初回来館のきっかけ

それでは、実際に博物館や美術館を訪れている若者は、どのようなきっかけや動機を持っているのでしょうか。国立美術館の意識調査では、「開催している展覧会が見たい」「友人や知人に誘われた」「建築や空間デザイン、雰囲気に興味がある」といった理由が来館動機の上位を占めています。加えて、「その美術館で行われるイベントやプログラムに参加したい」「SNSで見かけて興味を持った」「リラックスできる特別な空間を味わいたい」といった体験型の動機も高くなっています。特に10代・20代の若年層は、ただ静かに作品を鑑賞するだけでなく、「誰かと一緒に新しい体験を共有したい」「SNS映えする空間やイベントに参加したい」という社会的・参加型の期待が強いことが分かります(国立美術館国立アートリサーチセンター, 2025)。

また、初めて美術館や博物館を訪れたきっかけについての調査結果では、「家族や親に連れられて訪れた」「学校の授業や課外学習の一環として行った」という回答が最も多くなっています。6~12歳頃の子ども時代に家族や学校を通じて初来館を経験するケースが圧倒的であり、これらの幼少期・学齢期の体験が、その後の博物館に対する親近感や興味、さらには来館習慣の有無を大きく左右していることが示唆されています(国立美術館国立アートリサーチセンター, 2025)。

このような実態から、若者の博物館離れを防ぐには、幼少期からの家族・学校による文化体験のサポートや、学生・若者が気軽に参加できる体験型・交流型プログラムの充実が重要であることが分かります。家族・学校・社会全体で若年層と博物館をどう結びつけるかが、今後の集客戦略のカギとなるのです。

より詳しい実践策や事例については、子どもと博物館:どうしたら来たくなる?家族・学校・社会でつなぐ来館増加の実践策の記事もあわせてご覧ください。

若者はなぜ博物館に行くのか?動機と初回来館のきっかけ

若年層が博物館や美術館を訪れる理由や動機は、近年ますます多様化しています。2025年の国立美術館国立アートリサーチセンターによる若年層の意識調査でも、「開催している展覧会や特別イベントを見たいから」という回答が最も多く挙げられており、興味や関心を持った企画展や一時的な特別展が来館の主なきっかけになっています。特に有名作家や話題性のある展示、SNSでバズった企画など、情報発信力のあるコンテンツは若者にとって強い来館動機となります。さらに、「友人や知人に誘われたから」「SNSや口コミで話題になった展示を体験してみたかったから」といった、社会的なつながりやデジタルメディアの影響も、若年層の博物館来館を後押ししています。最近では、インスタグラムやX(旧Twitter)、TikTokなどのSNSで美術館や博物館の展示やイベントの情報を見て、「自分も行ってみたい」と感じる若者が増えていることも調査で示されています(国立美術館国立アートリサーチセンター, 2025)。

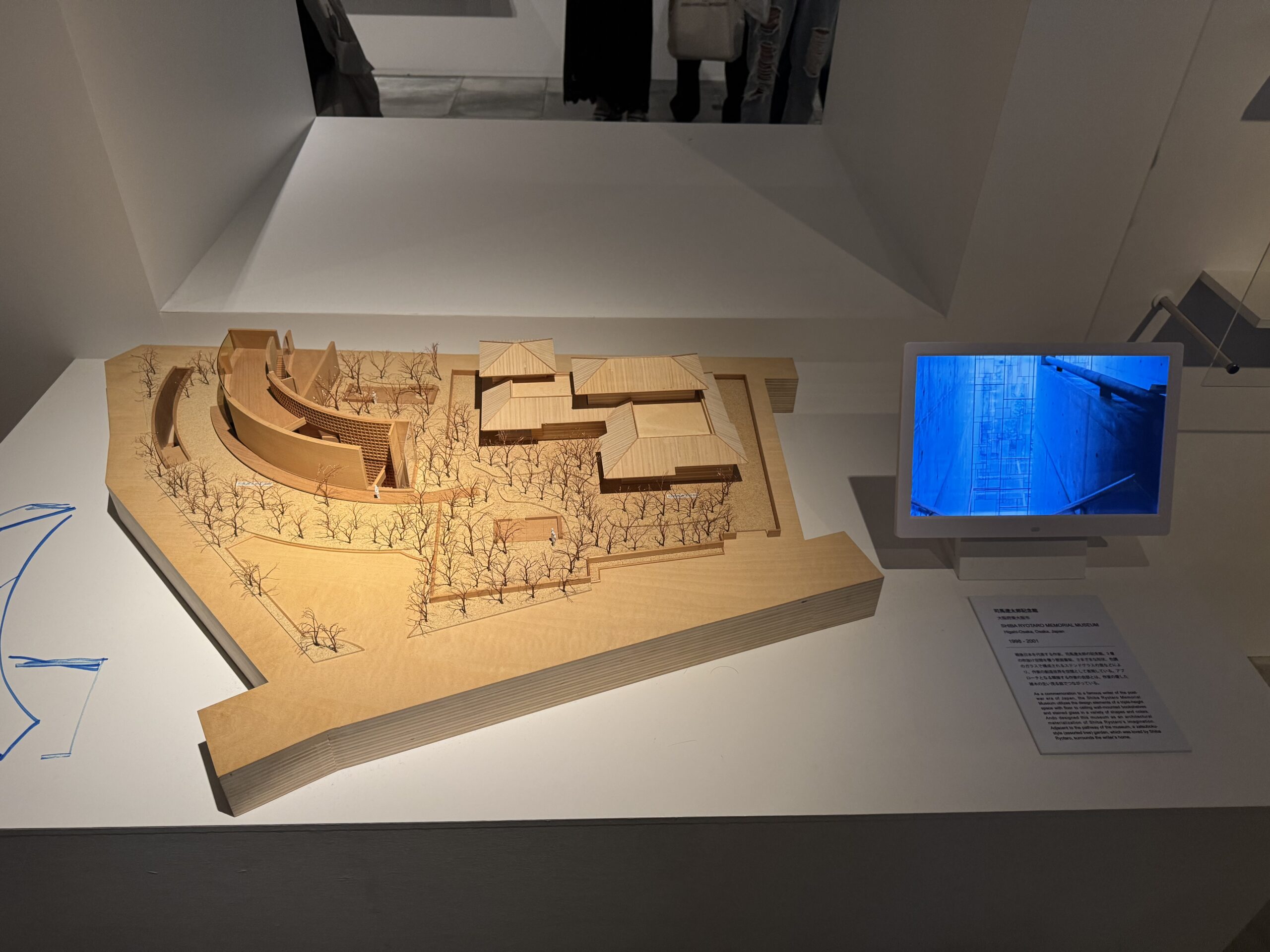

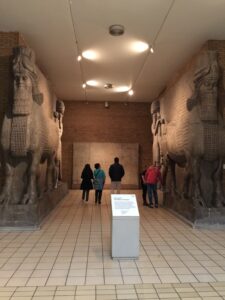

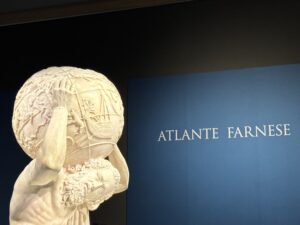

また、建築や空間デザインの魅力にひかれて来館するケースや、「非日常感を味わいたい」「リラックスできる特別な空間を楽しみたい」といった動機も多く見られます。美術館や博物館が提供する“静かな雰囲気”“洗練された建築”“フォトジェニックな空間”は、若者にとって日常とは異なる特別な体験の場として位置付けられており、こうした環境が「また行きたい」「友達にも勧めたい」というポジティブな来館体験につながっています。さらに、ミュージアムカフェやミュージアムショップ、期間限定のコラボイベントなど、施設内で楽しめる付帯サービスも若者層に支持されています。

初めての博物館体験については、「家族や親に連れられて幼少期に訪れた」「小学校や中学校の授業・課外学習で来館した」という声が圧倒的に多くなっています。6~12歳ごろの子ども時代に、家族や学校を通じて初めて美術館や博物館の空間を体験することが、その後の博物館に対する親近感や関心、さらには来館習慣の有無に長期的な影響を及ぼすと考えられています(国立美術館国立アートリサーチセンター, 2025)。このような「幼少期・学齢期の文化体験」は、博物館集客の観点からも非常に重要であり、家族・学校・地域社会によるサポートや文化教育の機会づくりが将来の来館者基盤形成につながることが示唆されます。

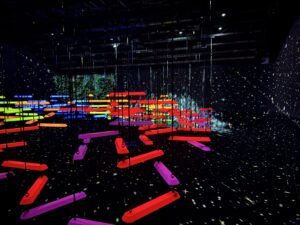

近年は、若者のライフスタイルや価値観が多様化していることを受け、来館動機そのものも従来の「芸術作品の鑑賞」や「知識の習得」だけでなく、「体験への参加」「共感できるテーマとの出会い」「他者とのコミュニケーションや交流」といった体験型・参加型の要素へとシフトしています。たとえば、ワークショップやライブイベント、来館者参加型の展示プログラムなど、自分自身が何らかの形で関わることができる機会が提供されると、より積極的に博物館を訪れる傾向が強まります。また、来館した際に写真撮影ができるフォトスポットや、SNS投稿を促す演出も若年層には非常に人気です。美術館や博物館での体験を「友人と共有したい」「自分のSNSで発信したい」と考える若者が増えており、情報の拡散力も新たな集客につながっています(Manna & Palumbo, 2018)。

このような現状を踏まえると、博物館や美術館が若年層を集客するためには、家族や学校による文化体験のサポートを充実させるだけでなく、若者が自発的に興味を持ちやすい体験型・交流型のプログラムを積極的に設計していくことが不可欠です。また、館内の雰囲気や空間デザイン、SNS映えする演出、付帯サービスの充実など、多角的な工夫を通じて「行きたい」「また行きたい」と思わせる仕掛けづくりが、今後の集客戦略の中心となっていくでしょう。子ども時代の出会いがその後の来館習慣や文化的関心に長く影響することを考えると、家族・学校・地域社会と連携し、若年層と博物館の新たな関係構築を目指すことがますます重要になっています。

デジタル活用による若者との新しい接点づくり

現代の若者は日常的にスマートフォンやSNSを使いこなし、あらゆる情報やコミュニケーションの中心がデジタル空間に移行しています。このため、博物館や美術館が若年層を新たな来館者として獲得し、継続的な関係を築くためには、従来の広報やイベントだけでなく、デジタルを積極的に活用したアプローチが不可欠となっています。とくに「博物館 デジタル活用」「博物館 SNS」「美術館 若者 集客」といったキーワードが重視される時代にあって、オンラインとオフラインを組み合わせた多層的な接点づくりが集客戦略の柱になりつつあります。

SNSやウェブサイトを使った情報発信は、博物館の若者集客において最も効果的な手法の一つです。Instagram、X(旧Twitter)、TikTok、YouTubeといった主要なSNSを活用し、展示情報やイベント、キャンペーンの告知はもちろん、館内の舞台裏や学芸員の仕事、来館者の声といった「日常のリアル」をクリエイティブに発信することで、若年層の共感や参加意識を引き出すことができます。インフルエンサーやクリエイターと連携したプロモーション、ユーザー参加型のハッシュタグキャンペーンやフォトコンテスト、ストーリー機能の活用など、若者が能動的に参加しやすい仕組みを取り入れることで、情報の拡散力とエンゲージメントを大きく高めることができます(Manna & Palumbo, 2020)。

また、バーチャルツアーやオンライン展示、360度ビューといったデジタル体験型コンテンツは、物理的に美術館や博物館に足を運べない若者にも“来館”のきっかけを提供します。パソコンやスマートフォンから館内を自由に見学できるバーチャルミュージアムや、作品解説・ストーリー付きのオンラインギャラリーは、自宅や学校にいながら多様な文化体験が可能であり、遠方の若年層や多忙な学生層にもアクセスの門戸を広げます。さらに、リアルタイムで参加できるオンラインワークショップやライブ配信イベントは、「物理的距離を超えた交流の場」として、新たなエンゲージメントの核となっています。

デジタルチケットやモバイルアプリの導入も、若年層の利便性を大きく向上させています。スマートフォンひとつで入館予約・決済・QRコード入館が完結できる仕組みや、アプリを使った音声ガイドや展示解説、パーソナライズドなおすすめ情報の提供など、デジタルならではの「手軽さ」と「体験の拡張」が評価されています。オンライン予約やキャッシュレス決済の普及によって、行きたいと思ったタイミングで気軽に足を運べる環境が整い、来館ハードルの低減につながっています。また、来館履歴やポイント制度、リピーター向けサービスをアプリと連携させることで、博物館と若年層との“継続的な関係”づくりも可能になります。

一方、デジタル施策の拡充だけでは解決できない課題もあります。オンライン上で情報に触れても、実際の空間体験や作品との対話、リアルな人とのつながりといった「現地でしか得られない価値」を、どのように伝え、実際の来館へと結びつけるかが重要なテーマです。国内外の博物館でも、SNSをきっかけに来館者数が増加した事例や、バーチャル体験からリアルな来館につながった好例がある一方で、オンラインの関心が一過性に終わるケースも少なくありません(Tranta et al., 2021)。オンラインとオフラインを組み合わせた「ハイブリッド型」の集客戦略が今後の鍵となります。

今後の博物館経営や若年層集客を考えるうえでは、SNS・ウェブ・バーチャルツアー・デジタルチケット・アプリといった多様なデジタル施策を効果的に連動させ、リアルな来館体験や継続的なエンゲージメントへとつなげる戦略が求められます。若者のニーズやトレンドに敏感に対応し、デジタルを“単なる発信”ではなく“新たな出会いと関係性を生むインフラ”として位置づけることが、これからの博物館のあり方を左右するでしょう。

参加型・体験型イベントが生む「自分ごと化」の力

近年、多くの博物館や美術館が「博物館 参加型イベント」「体験型プログラム」などをキーワードに、若者を惹きつける新たな施策に力を入れています。従来のような展示物を静かに鑑賞する受動的な体験だけでは、10代・20代の若者の関心を持続的に集めることが難しくなってきました。SNS時代の今、若者は「自分ごと化」できる体験、つまり自分が主体的に参加し、表現し、他者と交流できるプログラムを重視する傾向が強まっています。

たとえば、ワークショップやライブパフォーマンス、アートプロジェクトへの参加、学芸員やアーティストと一緒に展示を作り上げる共創型イベントなど、多彩な参加型・体験型プログラムが全国各地の博物館で展開されています。こうしたイベントでは、来館者がただ情報を受け取るのではなく、自ら手を動かして作品づくりや解説ツアーに参加したり、来館者同士がグループでアイデアを出し合う体験が重視されます。このような仕掛けにより、「また来たい」「友達にも勧めたい」と感じる若年層のリピーターやファン層が増加しているのです(Manna & Palumbo, 2018)。

さらに、「ゲーミフィケーション」を取り入れたミュージアム施策も近年急増しています。例えば、館内を回遊しながら謎を解くミッション型イベント、スタンプラリーやクイズラリー、展示物を使ったビンゴゲームなど、遊びの要素を取り入れることで、参加のハードルを下げ、初めて訪れる若者でも楽しめる空間をつくっています。特に友人グループやカップル、親子連れなど、複数人での来館時には、こうしたゲーム型の企画が来館体験の満足度を大きく高める効果があります。

参加型・体験型イベントのもうひとつの強みは、「自己表現」と「体験の共有」が促進されることです。ワークショップで制作した作品を展示コーナーに飾ったり、SNSで体験の様子を発信できるフォトスポットを設置したりすることで、来館体験が個人のストーリーとして“記憶”や“記録”に残りやすくなります。また、SNSを通じてイベント参加の感想や成果物をシェアできる仕組みを設ければ、若者自身が新たな集客の担い手となり、情報拡散による波及効果も期待できます。実際にミュージアム側が「#博物館体験」「#ミュージアムで自己表現」などの公式ハッシュタグを用意することで、多くの若年層が自発的に発信・拡散し、同世代の来館意欲を喚起している事例も増えています。

国内外の博物館では、若者をターゲットにした参加型・体験型プログラムがリピーターやファン層の拡大、コミュニティ形成、地域連携の強化など、さまざまな面で成功を収めています。たとえば、学生団体と共同で開催した夜間ミュージアムイベントや、地元クリエイターとのコラボレーションによるアートフェスティバル、参加者が展示づくりにアイデアを出せる企画など、若者の主体的な関わりが新たなイノベーションを生んでいます(Tranta et al., 2021)。

このように、これからの博物館集客では「体験型プログラム」「若者向け参加型イベント」「自己表現・共感・つながりの場」を戦略的に設計し、イベント自体の質を高めていくことが求められます。その際は、学生や若年層自身のアイデアを企画段階から取り入れる共創型運営、心理的・物理的な参加ハードルを下げる工夫、デジタルツールやSNSとの連動による体験価値の拡張など、多角的な視点が不可欠です。博物館や美術館にとって、こうした参加型・体験型イベントは「若者集客」「来館者エンゲージメント」だけでなく、地域や社会との新しいつながりを生み出すための重要な戦略となっています。

滞在したくなる空間デザインと付帯サービスの重要性

現代の博物館や美術館は、展示内容だけでなく「滞在したくなる空間デザイン」と「付帯サービスの充実」が、若者を惹きつけるための重要な要素となっています。特に10代・20代の若年層にとって、博物館は「知識を学ぶ場」だけでなく、友人や家族と心地よく長時間を過ごせる“居場所”や、“日常を離れた特別な体験ができる場所”としての側面が重視されつつあります。そのため「博物館 空間デザイン」「ミュージアムショップ」「カフェ」「居場所」といったキーワードを軸に、滞在価値そのものを高める工夫が集客戦略の中核を担うようになっています。

建築やインテリアの非日常性、SNS映えするフォトスポット、自然光が差し込む開放的な空間、静かに過ごせる休憩スペースなど、若者は空間体験そのものに強い関心を持っています。とりわけ、展示エリア以外の場所で気軽に座ったり、友人と語り合えるベンチやソファが館内に点在していると、「一度来て終わり」ではなく「何度でも来たくなる居心地のよい場所」として認識されやすくなります(国立美術館国立アートリサーチセンター, 2025)。また、館内の照明やサイン、色彩計画や音響など、五感に訴える空間設計も若者世代の満足度向上に大きく寄与しています。

付帯施設としてのカフェやミュージアムショップの充実も、若年層の滞在意欲や再来館の動機に直結します。友人や家族とゆったりと過ごせるカフェは、展示鑑賞後のリフレッシュやコミュニケーションの場としてだけでなく、「カフェ利用を目的に来館する」という新たな層の掘り起こしにもつながります。ミュージアムショップでは、その館ならではのオリジナルグッズや限定商品が並び、「お土産を選ぶ楽しさ」や「SNSで自慢したくなる体験」が広がります。最近では、ショップエリアに作家や学生が参加するポップアップブースやワークショップスペースを設けるなど、買い物と体験を一体化させる新しいスタイルも登場しています。

また、現代の若者のライフスタイルに合わせて、Wi-Fiの無料提供、電源・充電スポット、コワーキングスペースの併設など、“長時間の居場所”としての機能強化も進んでいます。学生やリモートワーカーにとって「勉強・作業ができる博物館」という認識が広がれば、展示を観るだけではない多様な利用シーンが生まれ、来館者の層も拡大します。空間の導線やサイン設計も、「敷居の高さ」や「緊張感」を和らげる効果があり、初めての若者でも迷わず安心して過ごせる環境づくりにつながります。

加えて、デジタルサイネージやインタラクティブ展示の導入により、来館者が自分のペースで情報収集できる仕掛けも増えています。例えば、来館時に自分好みのおすすめコースをアプリで提案するサービスや、AR技術を活用したデジタルガイド、SNS連動型の展示演出など、空間デザインとテクノロジーを組み合わせた“体験価値の拡張”も若年層の関心を集めています(Manna & Palumbo, 2018)。

国内外の成功事例では、SNS映えを意識した内装リニューアルや、展示エリアとカフェ・ショップを一体的にデザインする動線設計、来館者同士が偶然出会い交流できるコミュニティスペースの設置など、空間・サービス両面から“滞在価値”を高める工夫が成果を上げています。こうした取り組みは、展示内容の魅力を引き立てるだけでなく、「博物館=居心地のよい居場所」という新しいイメージの定着や、リピーター・ファン層の拡大にも直結しています。

このように、「滞在したくなる空間デザイン」と「充実した付帯サービス」を戦略的に設計することは、博物館が若者集客やエンゲージメント強化を実現するために欠かせない取り組みです。今後は、単なる“鑑賞の場”にとどまらず、誰もが何度でも訪れたくなる“現代のサードプレイス”として、空間とサービスの質を高め続けていくことが、持続的な来館促進のカギとなるでしょう。

家族・学校との連携が若者の来館を後押しする

若者の博物館・美術館離れが指摘される中で、「博物館 家族連携」「学校連携 博物館」などのキーワードが集客戦略の重要なテーマとなっています。多くの調査や現場の声が示すように、若年層が初めて博物館に足を運ぶきっかけは、「家族でのお出かけ」や「学校の授業・課外学習」といった幼少期・学齢期の体験に根ざしています(国立美術館国立アートリサーチセンター, 2025)。このような家族や学校を通じた文化体験は、博物館を「楽しい」「身近な」存在として記憶に刻み、将来の来館動機や習慣の土台となっています。

家族連れをターゲットとした展示やワークショップ、親子で参加できる体験型イベントを充実させることは、若者層の来館促進に大きな効果をもたらします。たとえば、週末や長期休暇に開催されるファミリーデー、親子向けワークショップ、世代を超えて楽しめる創作プログラムなど、家族が一緒に学び・体験できるイベントは、来館のハードルを下げるだけでなく、子どもにとって「また行きたい」と思える原体験になります。また、カフェやラウンジ、ミュージアムショップなど、家族でゆったりと過ごせるスペースや限定グッズ・サービスの充実も、再来館や口コミの拡大を後押しします。

学校との連携も、博物館が若者集客の裾野を広げる上で欠かせません。社会科・理科・美術の授業と連動した校外学習や特別授業、探究学習やキャリア教育プログラム、出前講座など、教育現場と博物館のパートナーシップは年々多様化しています。教員と連携した教材開発や授業連携プログラム、共同イベントの開催は、生徒のみならず教員や保護者を含めた幅広い層に博物館の魅力を伝えるチャンスとなります。学校を通じて得たポジティブな来館体験は、「博物館は学びと発見ができる場所」というイメージを定着させ、将来の自主的な来館動機を育む重要な土壌となります。

近年では、家族や学校コミュニティと連携した地域ぐるみのイベントや、学校を拠点にしたリピート来館キャンペーン、保護者・教員を巻き込んだ文化体験プログラムなど、多彩な連携事例が生まれています。例えば、地域の学校と博物館が共同で探究学習プログラムを実施したり、ファミリー向けの展示企画や親子で楽しめる体験型イベントを定期的に開催することで、口コミやSNSを通じて新たな来館者層を広げています。こうした取り組みは、「家族で博物館に行く」「学校行事で毎年必ず訪れる」といった行動を生活習慣化し、若年層の集客基盤の強化に大きく貢献します。

また、家庭や学校での文化体験や来館経験の積み重ねは、「博物館は日常生活の延長線上にある身近な場所」という意識の醸成につながります。実際に保護者や教員による前向きな口コミや体験談は、若者の来館意欲に大きな影響を及ぼします(国立美術館国立アートリサーチセンター, 2025)。そのため、博物館側も学校や地域コミュニティと継続的なコミュニケーションを図りながら、子ども・保護者・教員が参加しやすいイベントや情報発信を積極的に展開することが求められます。

このように、「家族・学校連携」を入口とした若者集客は、単なる一時的な来館増加にとどまらず、将来的なリピーター育成や地域社会とのつながり強化、博物館を“文化体験のハブ”とする役割の拡大にも直結しています。今後も、教育現場や地域社会と連携した多様な施策の実践が、持続的な若者来館促進とミュージアムの発展につながるでしょう。

若者が感じる博物館の「壁」とは何か

多くの博物館や美術館が若者の来館促進を重視し、多彩なイベントやSNS発信に取り組んでいる一方で、「博物館 若者 障壁」「博物館 敷居が高い」といった課題が根強く存在しています。国立美術館国立アートリサーチセンター(2025)の調査でも、10代・20代の若者の多くが「展示内容が難しそう」「自分には関係のない世界に感じる」「一人で行くのは勇気がいる」といった心理的ハードルを挙げています。これは、博物館が歴史や美術、科学などの学術的分野を扱う“お堅い”場所というイメージが強く、「自由に楽しんでいい」「気軽に立ち寄れる」と感じにくいことが背景にあります。

さらに、「展示のテーマが自分の趣味や日常から遠い」「学校の課題以外では行かない」といった声も多く、若者が“自分ごと化”しづらいという現実も見逃せません。特に企画展やイベントが大人向けだと感じられると、「自分の居場所ではない」と思いやすくなります。また、SNSで流行している“映える”写真や、友人と盛り上がれるアクティビティがない場合、「わざわざ行く理由が見つからない」という気持ちになることも多いのです。

物理的なハードルも無視できません。都市部の博物館であっても、駅から遠かったり交通の便が悪かったりすると、若者にとってアクセス面での大きな障壁になります。地方では「そもそも博物館が近くにない」「交通費が高い」などの理由で来館が難しく、“文化格差”が拡大する一因となっています(Manna & Palumbo, 2018)。また、料金が高い、割引制度がわかりづらいという声も多く、「手軽に行ける場所」と感じてもらうためにはハード面とソフト面の両方の工夫が必要です。

情報格差やコミュニケーションの課題も見過ごせません。多くの博物館はウェブサイトやSNSで情報を発信していますが、若者が日常的に使っているプラットフォームで効果的に発信できていない場合、「イベントの存在を知らなかった」「情報が難しすぎて理解できない」という問題が起こります。また、スタッフとの会話や質問がしづらい、来館時に“居場所”を感じにくいといったコミュニケーションギャップも、心理的な壁となっています。

さらに、初めて博物館に来る若者は、「どんな服装やマナーが必要かわからない」「展示エリアで迷わないか不安」「静かすぎて落ち着かない」といった戸惑いや不安を抱えがちです。友人や家族が一緒でなければ行きにくい、ひとりでの来館は緊張するという声もよく聞かれます。こうした“最初の一歩”をどう後押しするかが、今後の若者集客の大きなカギとなります。

このような壁を乗り越えるためには、初心者や若者向けの来館ガイドやQ&Aコーナーを充実させること、体験型イベントや初心者歓迎のプログラムを企画することが有効です。学生割引や無料開放日、SNSを使ったキャンペーンや「ウェルカムデー」の設定も、ハードルを下げる具体的な方法です。さらに、館内のサインや案内板を若者目線でデザインしたり、フレンドリーなスタッフ対応を強化したり、若年層の声を積極的に取り入れた展示や運営を心がけることが、心理的な距離を縮めるポイントとなります。

今後は、こうした障壁をひとつひとつ丁寧に取り除き、若者が「また来たい」「友達を連れて行きたい」と思える博物館を目指すことが、持続的な来館促進と未来のファンづくりにつながるでしょう。

まとめ

本記事では、若者の博物館離れが指摘される現代において、どのような施策が若年層の来館促進につながるのかを、多角的な視点から整理しました。意識調査や国内外の研究をもとに、若者が博物館に興味を持つ主な動機として「興味深い企画展や体験」「家族や学校との関わり」「SNSや口コミの影響」などがあることを明らかにしました。また、デジタル技術の活用や参加型・体験型イベント、カフェやショップを含めた空間デザインの工夫など、現代的な施策が若年層の集客やエンゲージメント向上に有効であることを示しました。

一方で、「敷居の高さ」や情報格差、アクセスの悪さといった心理的・物理的な障壁が依然として来館のハードルとなっている現状も指摘しました。こうした壁を取り除くためには、初心者や若者を意識したガイドやイベントの設計、家族や学校、地域コミュニティと連携した多角的な取り組み、そして館内外でのコミュニケーション強化が欠かせません。

今後の博物館経営や集客戦略においては、複数の施策を組み合わせることで相乗効果を生み出し、若者が「日常の中で自然に足を運びたくなる」ミュージアムづくりを目指すことが重要です。リピーターやファン層の育成、地域社会とのつながり強化を通じて、持続可能な集客とエンゲージメントの向上を図っていくことが、これからの博物館に求められます。

参考文献

- 国立美術館国立アートリサーチセンター. (2025). 若年層における美術館やアート全般に対する意識調査報告書.

- Manna, R., & Palumbo, R. (2018). What makes a museum attractive to young people? Evidence from Italy. International Journal of Tourism Research, 1–10.

- Manna, R., & Palumbo, R. (2020). Digital engagement and participatory strategies in museums: An analysis of young people’s preferences. Museum Management and Curatorship, 35(3), 290–307.

- Tranta, A., Kamberidou, I., & Tzanelli, R. (2021). Participatory practices in museums: Young people, engagement and digital media. Museum International, 73(1–2), 58–71.