はじめに

図書館と博物館は、ともに知識と文化を支える公共的な拠点として、長らく社会に存在してきました。図書館は主に文献情報を、博物館は実物資料を扱うという違いこそありますが、どちらも人々に学びの機会を提供し、知的好奇心を刺激する空間として機能しています。また、どちらも地域社会に根ざした公共サービスを担っており、「誰もがアクセスできる知のインフラ」という点では、その存在意義に多くの共通点が見出されます。

近年、社会全体の構造変化やデジタル技術の進展、そして行政主導による公共施設の再編といった背景のもと、図書館と博物館の連携・協働が新たな注目を集めています。特に、地域の文化資源を統合的に活用し、複合的な学びや交流の場を創出する動きは、教育・福祉・観光といった多様な分野とも接続しながら進展しています。このような文脈において、両者が単なる隣接施設として共存するのではなく、相互補完的な役割を果たしながら、知と文化の循環を促進する連携モデルが求められているのです。

とはいえ、図書館と博物館はその成立経緯や制度的背景、運営形態、専門職教育などの点において大きく異なる側面を持っており、現実には「連携の困難さ」や「融合の限界」に直面することも少なくありません。それでもなお、互いの特性を理解し、連携の意義と課題を見つめ直すことは、文化施設の持続可能性を考えるうえで避けては通れないテーマです。

本稿では、図書館と博物館の役割の共通点と相違点を整理しながら、連携の背景にある社会的要請や、国内外の実践事例、そして制度的・技術的な課題について考察します。そして最後に、両者の協働が開く未来の可能性について展望を示し、「知の公共性を再構築するための連携」という視点から、今後の文化施設のあり方を探ります。

知の拠点としての博物館と図書館:役割の共通性と差異

博物館と図書館は、その目的や活動の面で多くの共通点を持つ一方で、扱う資料や利用者との関わり方、空間設計や運営体制において明確な違いもあります。両者はともに「知識の保存と伝達」「公共への貢献」「教育的役割」といった機能を備えており、社会の中で知的インフラとして重要な位置を占めています。

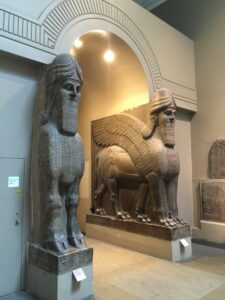

博物館は、実物資料を収集・保存・研究・展示することを通じて、来館者に直接的な体験を提供することに重きを置いています。展示は学芸員によるキュレーションによって構成され、解説や演出が加えられることで、知識の伝達だけでなく、感性や価値観にも働きかける場となっています。一方で、図書館は書籍や文献資料の収集・分類・貸出を中心とした情報サービスを提供する施設であり、利用者は自律的に情報にアクセスし、各自の目的に応じた学習や調査を行います。

このように、博物館は「導かれる学び」、図書館は「探索する学び」という異なるスタイルの知的経験を提供していると言えます(Trant, 2009)。また、図書館はしばしば読書の場や自習空間として利用されるのに対し、博物館は展示空間としての構造が強く、滞在時間や動線の設計にも違いが見られます。さらに、図書館が日常的な情報アクセスの拠点であるのに対し、博物館は比較的非日常的な体験を提供する「目的来館型」の施設としての性格を持っています。

しかしながら、デジタル化の進展や教育・福祉分野との連携強化に伴い、両者の機能は徐々に重なりつつあります。博物館が読書スペースや情報提供端末を導入する例や、図書館が地域資料や郷土資料を展示するケースが増えており、利用者にとっての体験は従来ほど明確に分かれていない場合も見られます。特に「文化資源を活用した学びの場」としての性格は共通しており、連携を図ることで新たな教育的価値が創出される可能性があります。

連携が求められる背景とその意義

図書館と博物館の連携が注目されるようになった背景には、いくつかの社会的・制度的な要因があります。第一に挙げられるのは、公共施設の再編や自治体の行財政改革による「複合化」の流れです。人口減少や財政制約の中で、地域の文化施設を効率的に運営し、多様な利用者に開かれた空間とすることが求められるようになっています。その中で、図書館と博物館が同一施設内に併設されたり、共同で事業を展開したりするケースが増えつつあります。

第二に、デジタル技術の進展も大きな影響を与えています。人々が情報にアクセスする手段が多様化するなかで、異なる機関が所蔵する資料を横断的に検索・活用できる仕組みが求められています。特に「記憶機関(memory institutions)」という考え方は、図書館・博物館・文書館が共通の社会的使命を果たす存在であることを強調し、それぞれの専門性を活かしながらデジタル空間で協働する意義を示しています(Trant, 2009)。

第三に、地域社会における教育・学習支援のニーズの変化も連携を促す要因です。学校教育や生涯学習の現場では、知識を一方向的に受け取るのではなく、体験的・探究的に学ぶ機会が重視されるようになっています。この点において、図書館と博物館はそれぞれの資源やノウハウを活かし、連携によってより深い学びの場を提供できると考えられます。たとえば、博物館の展示を起点に図書館での調べ学習を組み合わせるような取り組みは、その好例です。

図書館と博物館の連携は、従来のように業務の効率化や施設空間の共有といった限定的な目的にとどまるものではありません。近年では、地域社会における知的活動や学習支援の中核を担う存在、すなわち「知のハブ」としての機能を強化するための重要な戦略として再評価されつつあります。こうした連携のあり方は、単に一時的な協力関係を築くのではなく、「地域に根ざした実践を積み重ねながら、広い視野で文化資源の可能性を考える」という姿勢が求められています。このように、ローカルな現場での継続的な協働を基盤としながら、ネットワーク社会におけるグローバルな知識流通を見据えるアプローチこそが、持続可能な連携の鍵であると指摘されています(Waibel & Erway, 2009)。

実例でみる連携のかたち

図書館と博物館の連携は、世界各国でさまざまな形で進められており、制度的な支援の有無や文化政策の方向性、地域社会のニーズによって、その内容と規模は大きく異なります。ここでは、特に制度面と実践面の両方で注目されている海外の事例を紹介し、図書館と博物館がどのような形で協働しているのかを具体的に見ていきます。

アメリカでは、連邦政府が設置するIMLS(Institute of Museum and Library Services)が、図書館と博物館の連携を促進する中心的な役割を担っています。IMLSは、図書館と博物館の両方を対象とした助成金制度を設けており、教育プログラムや地域アーカイブの構築、市民参加型の展示開発など、多様な連携プロジェクトを支援しています。たとえば、あるプロジェクトでは、地域の歴史的な写真や手稿資料を図書館がデジタル化し、その成果を博物館が展示やワークショップで活用するといった協働が行われています。IMLSのこうした支援体制は、制度的な後ろ盾のもとで異なる文化施設が共通の社会的目的を共有しながら連携を進める上で、極めて有効な仕組みだと言えるでしょう(Tóth et al., 2024)。

一方、北欧諸国では、より包括的な文化政策のもとで、図書館・博物館・公民館といった複数の文化施設を統合する「文化センター(Cultural Centre)」というモデルが浸透しています。スウェーデンやフィンランドでは、多くの自治体がこのモデルを採用し、一つの建物の中で市立図書館と市立博物館、あるいは文化会館や市民大学といった機能を融合させ、地域住民に対してワンストップで文化・学習・交流の機会を提供しています。これにより、利用者は場所を移動することなく、資料の閲覧、展示の見学、ワークショップや講演会への参加など、複合的な体験を得ることができます。こうした統合モデルは、施設の物理的な共存を超えて、職員間の協働やコンテンツの共同開発を促進し、地域に根ざした文化拠点としての役割を強化しています(Tóth et al., 2024)。

さらに、デジタル技術を活用した連携の実例として特筆すべきなのが、台湾大学のプロジェクト「NTU Digital Library & Museum」です。この取り組みでは、大学内の図書館と博物館が共同で知識管理とコンテンツ設計の体系を構築し、学際的な研究や教育に資するデジタル資源の統合提供を目指しています。特徴的なのは、単なるデジタルアーカイブの構築にとどまらず、利用者が時間軸や関連語、主題タグなどを軸に横断的に資料を探索できるインターフェースが整備されている点です。これにより、学術的な目的に限らず、一般の利用者にとっても発見的・探究的な学びを誘発する環境が実現しています(Yeh et al., 2000)。このような知識構造の可視化と統合管理は、今後のデジタル連携において重要な方向性を示していると言えるでしょう。

以上のように、アメリカ、北欧、台湾の各事例は、図書館と博物館の連携を「単なる施設連携」にとどめることなく、制度・空間・技術のそれぞれの側面から深めている点で、非常に示唆に富んでいます。それぞれの施設が独自の専門性を保持しつつも、共通の目的のもとで対等に協働し、利用者にとって新たな学びや気づきの場を創出するという理念が、これらの実践には一貫して流れています。

連携の課題と制度的壁

図書館と博物館の連携には多くの可能性がある一方で、実際の現場ではさまざまな課題や制度的な障壁にも直面しています。これらの課題は、物理的な施設運営の違いにとどまらず、専門職の文化や組織の使命、評価の枠組みといった深層的な構造に根ざしていることが少なくありません。

第一の課題は、図書館・博物館・文書館それぞれが持つ専門性の違いと、それに基づく職能文化の隔たりです。たとえば、図書館司書は分類や貸出、情報アクセス支援を中心とする業務を担う一方で、博物館の学芸員は実物資料の保存や展示企画、研究・教育活動に従事しています。これらの職務内容や利用者との関わり方には明確な違いがあり、連携を進める際には互いの専門性を尊重しながら共通言語を見出す努力が求められます。特に、連携プロジェクトを進行する中で、役割分担や意思決定の方法をめぐって認識のズレが生じることも少なくありません(Trant, 2009)。

第二に、制度的・組織的な位置づけの違いも大きな障壁となります。図書館と博物館はしばしば異なる法制度や所管部局のもとで運営されており、組織間での協働には契約や予算、権限の調整が必要になる場面が多く見られます。さらに、施設の管理主体が異なる場合には、共通の運営方針や評価指標を設けること自体が難しく、連携を持続的な取り組みに発展させるための制度的支援が不可欠です。こうした組織の枠を超えた連携は、個々の施設や担当者の熱意だけでは実現しにくく、制度側の設計によって継続性と公平性を担保する仕組みが必要です。

第三の課題は、利用者の視点から見たサービスの一貫性とアクセシビリティです。図書館と博物館が連携して事業を展開する場合、案内・情報提供・予約・フィードバックの各段階で「一体的な体験」が得られなければ、利用者の利便性は向上しません。しかし、現実には情報システムやデータベースが統一されておらず、利用者が両者をまたいでサービスを受ける際に混乱が生じることもあります。デジタル環境の整備とともに、サービス設計における統合的視点が強く求められています。

さらに、近年の調査研究では、図書館・博物館・文書館に携わる専門職の間でも「協働の必要性」には概ね同意があるものの、実際の経験や相互理解には大きなギャップが存在することが示されています(Tóth et al., 2024)。これは、連携を進めるうえでの心理的・文化的な障壁が依然として根強いことを意味しており、現場での対話と相互研修、専門職教育の段階からの意識改革が重要な課題となります。

未来に向けた展望と可能性

図書館と博物館の連携は、現在進行形の課題に対応するだけでなく、これからの社会における文化的・教育的な役割を再構築するための鍵ともなり得ます。とりわけ、多様な主体と共に学びを創造する場としての機能を強化し、地域と世界をつなぐ「知の循環」の拠点として、両者が協働する未来像が期待されています。

今後の展望の一つとして注目されるのは、大学・研究機関との三者連携による知識基盤の構築です。図書館・博物館それぞれが蓄積してきた資料と専門性に、大学の研究リソースや教育資源を加えることで、より高度な調査・学習・教育環境が実現します。こうした連携は、学生にとっては探究型学習や地域課題の研究に資する場となり、施設にとっては教育機能の強化と人的ネットワークの拡張につながります。

また、情報技術の進化は、連携のあり方そのものを大きく変える可能性を秘めています。たとえば、AIや機械学習を用いた検索エンジンやレコメンド機能、オープンアクセスを活用したメタデータの共有、仮想展示空間の構築などは、物理的に離れた施設間でも一体的なサービス提供を可能にします。こうした動きはすでに一部のプロジェクトで始まっており、連携のハードルを技術的に乗り越える実践が積み重ねられています(Acker, 2021)。

加えて、図書館と博物館が連携することで得られる新たな価値として、利用者との関係性の再構築が挙げられます。どちらの施設も、単に情報や資料を「与える」場から、利用者とともに「創造する」場へと変化を遂げつつあります。共同プログラムや参加型イベント、ワークショップなどを通じて、来館者は受け手から担い手へと役割を変え、知識と文化の形成に能動的に関与するようになります。このような関係性は、図書館・博物館それぞれが持つ教育的・社会的ミッションを越境的に拡張し、公共文化施設としてのレジリエンスを高める可能性を秘めています。

最後に、図書館と博物館の連携は、単なる機能の統合ではなく、「異なる専門性を持つ文化機関が、共通の社会的価値を見出し、持続可能な形で協働する」というビジョンの具現化であると言えるでしょう。その実現には、制度的支援や人材育成に加えて、現場での試行錯誤と学び合いを通じた信頼関係の構築が不可欠です。未来の連携は、これまで以上に柔軟で開かれたものとなり、地域社会における文化の未来を支える新しい基盤となるはずです。

参考文献

- Acker, A. (2021). Emulation practices for software preservation in libraries, archives, and museums. Association for Information Science and Technology, 72(9), 1104–1116.

- Trant, J. (2009). Emerging convergence? Thoughts on museums, archives, libraries, and professional training. Museum Management and Curatorship, 24(4), 369–387.

- Tóth, M., Salamon, K., & László, M. (2024). Librarians, archivists, and museum professionals’ role perceptions and cross-sectoral collaboration – Signs of convergence? Journal of Librarianship and Information Science.

- Waibel, G., & Erway, R. (2009). Think globally, act locally: Library, archive, and museum collaboration. Dublin, OH: OCLC Research.

- Yeh, T.-S., Lin, Y.-C., Yang, S. J. H., & Chu, W.-C. (2000). Content and knowledge management in a digital library and museum: A university museum case study. In Proceedings of the IEEE International Conference on Information Reuse and Integration (pp. 125–130).