はじめに

近年、日本社会は急速に多様化しています。少子高齢化が進む一方で、外国籍住民の増加や国際結婚、留学生の受け入れ拡大などにより、地域コミュニティの文化的背景は複雑化の一途をたどっています。学校や行政サービスの現場では、言語や宗教、生活習慣の違いに配慮した対応が求められるようになり、「多文化共生」という言葉は、政策用語としてだけでなく、私たちの身近な課題として広がりを見せています。

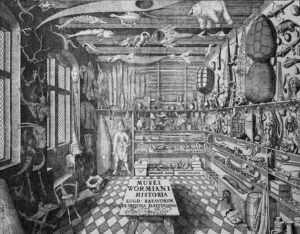

こうした社会状況の変化は、博物館にも新たな役割を投げかけています。かつては「文化財の保存と展示」を主な使命としていた博物館は、現在では「社会とともにある文化機関」として、来館者との関係性を重視した運営へと移行しつつあります。特に国際博物館会議(ICOM)が近年示した新たな定義では、博物館を「包括的(inclusive)かつ多声的(polyphonic)な空間」と位置づけ、あらゆる人びとが自己表現と対話を通じて関われる場とすることの重要性が強調されました。この変化は、博物館が文化的権威としての立場から離れ、市民一人ひとりの声を取り入れることで、新しい公共性を築こうとする動きのあらわれといえるでしょう。

「多文化共生」というテーマは、こうした博物館の変化と深く結びついています。なぜなら、文化の異なる他者をいかに迎え入れ、ともに学び、表現していくかという問いは、展示や教育、さらには組織そのものの在り方にも関わるからです。単に多言語対応を進めるだけではなく、誰が語り、誰が見るのかという視点、そしてその関係性のなかで何が見え、何が見えなくなるのかを問い直す必要があります。そこには、展示の中に声を持たない人びとへのまなざしをどのように組み込むのか、という課題も含まれています。

本稿では、このような背景を踏まえて、博物館における多文化共生の実現可能性について考察します。「誰のための展示か」「誰が語るのか」という根本的な問いを手がかりに、展示や教育のあり方、そして文化施設としての公共性について改めて見つめ直していきます。多様な人びとがともに生きる社会において、博物館が果たしうる役割を再考することが本稿の目的です。

多文化共生とは何か ― 包摂と対話の枠組み

多文化共生という言葉は、近年の日本社会で注目されるようになった概念のひとつです。その背景には、都市部を中心に増加する外国籍住民の存在や、国際結婚、技能実習生や留学生の受け入れなど、社会構成の変化があります。これらの変化は、地域社会の日常的な暮らしの中に、言語や宗教、生活習慣の違いといった文化的多様性を持ち込むこととなり、共に生きるための新たなルールや仕組みが求められるようになってきました。

日本国内では、2006年に総務省が発表した「多文化共生の推進に関する研究会報告書」において、多文化共生を「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係の中で地域社会の構成員として共に生きていくこと」と定義しています(総務省, 2006)。この定義が示すように、多文化共生とは単なる「共存」ではなく、「相互尊重」や「対等な関係性」が前提とされています。つまり、どちらか一方が“寛容に受け入れる”という非対称な関係ではなく、双方の文化的価値が認められ、互いに発言し行動できる社会構造を目指すものです。

国際的には、1970年代以降に展開された「multiculturalism(多文化主義)」がこの概念の出発点とされます。とりわけカナダやオーストラリアなどでは、文化的少数者の権利を尊重し、その文化的アイデンティティを保持しながら社会に参加できるようにする制度的な仕組みが導入されてきました。ただし、multiculturalismに対しては「文化の固定化」や「差異の強調による分断の助長」といった批判もあり、近年では「社会的包摂(inclusion)」や「エンパワーメント(empowerment)」といった新たなキーワードが注目されています(Stylianou-Lambert et al., 2014)。

この「包摂(インクルージョン)」という考え方は、博物館の運営にも深く関わってきます。国際博物館会議(ICOM)は、博物館を「多声的(polyphonic)かつ包括的(inclusive)」な空間として再定義し、すべての人々が参加し、自己表現し、対話できる場としての役割を果たすことを求めています(Pop & Borza, 2016)。ここで重要なのは、「包摂」とは単に排除しないことではなく、あらゆる人が企画や運営においても意味のある参加ができるようにすることであり、博物館の構造そのものを問い直す視点が必要になるという点です。

また、「対話」という視点も、博物館にとって重要な概念です。展示や解説文は、しばしば一方通行の情報提供にとどまりがちですが、誰が語り、誰がそれを見るのかという関係には、しばしば見えにくい権力構造が存在しています。展示の「まなざし(gaze)」は、常に“見る者”と“見られる者”の非対称性を生み出しており、その構造が特定の文化や人々を“対象化”してしまう可能性があるのです(Casey, 2003)。このような構造を乗り越えるためには、展示や教育の方法そのものを対話的に再設計する必要があります。

博物館は、誰かが“語る場”であると同時に、さまざまな立場の人びとが“共に語る場”となる可能性を秘めています。その可能性をいかに現実の展示やプログラムに反映していけるかが、多文化共生を推進するうえでの鍵となります。

ただし、多文化共生の実現には課題も少なくありません。文化的マイノリティを展示に取り入れる際に、表層的な演出やステレオタイプに陥ってしまうリスクは常に存在します。また、「包摂する側/される側」という固定的な構図に基づく取り組みでは、むしろ格差や権力の非対称性を再生産してしまう可能性もあります。真に共生的な関係を築くためには、博物館の中だけで完結するのではなく、地域社会との連携や制度的支援も含めた包括的な仕組みが求められます。

このように、多文化共生は理念として語るだけではなく、展示、教育、組織運営、さらには社会との関係性を通じて具体的に実践していくべき課題です。博物館が包摂的な文化施設として機能するためには、その構造と価値観の再構築が必要であり、それこそがこれからの時代における公共性のあり方を再定義することにつながっていくのです。

展示と「まなざし」― 誰が語り、誰が見られるのか

多文化共生を実現しようとする際、私たちはしばしば「どのように異なる文化を紹介すればよいか」という問いに直面します。博物館においてその問いが最も強く表れるのが、展示という手法です。展示は、文化や歴史を可視化する強力なメディアであり、来館者がある文化に対する理解を深めたり、他者と出会ったりする重要な接点となります。しかし同時に、展示は「誰が語り、誰が語られるのか」「どの視点で物語が語られているのか」という、権力関係を内包した場でもあります。

多文化共生とは、文化の違いを単に並べて見せることではなく、異なる背景を持つ人々が対等な立場で共に生き、語り合う社会を構築することです。そのためには、展示においても一方的な「語り」や「対象化」にとどまらず、多様な視点が共存し、語りが共有される構造を設計する必要があります。この節では、展示という空間が持つ語りの構造と、その中に潜む「まなざし(gaze)」の非対称性に注目します。展示をめぐる問いを通じて、多文化共生における文化的な関係性の再構築がいかに可能かを考えていきます。

博物館における展示は、来館者にとって最も直感的で強いメッセージを伝える手段のひとつです。展示を通して何を「見せる」か、そして誰がその物語を「語る」かという問いは、博物館の文化的な態度や社会的立場を如実に表します。展示には常に「見る者」と「見られる者」という関係が存在し、それが多文化的な関係性に影響を及ぼすという点で、多文化共生を考える上でも極めて重要な視点となります。

たとえば、異文化を紹介する展示では、その文化に属する人びとが“対象”として扱われ、一方で来館者は“観察者”の立場に置かれます。このような視線の構造は、一見すると中立的に見えますが、実際には文化的な優位性や“他者化”の力学が潜んでいることがあります。展示がどのような視点で構成されているのか、誰の語りによって意味づけられているのかを問うことは、文化的多様性を真正面から受け止める第一歩となります。

展示における「まなざし(gaze)」の問題を論じた研究の中で、とりわけ重要なのは、展示が生み出す非対称的な権力関係への注目です。展示とは単に物を見せるだけでなく、来館者に対して「このように理解すべきだ」と語りかけるものであり、そこには解釈の枠組みがあらかじめ設定されています(Casey, 2003)。特定の文化を「紹介」する展示が、知らず知らずのうちにその文化を固定的に描写し、理解可能な範囲に収めてしまうことは、多文化共生にとって重大な障害となりえます。

特に民族文化や移民文化を扱う展示においては、エキゾチックな衣装や料理、祭礼といった“視覚的にわかりやすい”要素ばかりが強調され、文化の多層的な背景や、個々の語り手の経験といった複雑な側面が排除されてしまうことがあります。これは文化をステレオタイプ化することであり、「異文化理解」を謳いながらも、実際にはその文化を“無害で観賞に値するもの”として対象化してしまう構図を生んでいます。

こうした問題を克服し、多文化共生を体現する展示を構想するためには、展示空間そのものを「語りの共有(shared authority)」の場として再設計することが必要です。つまり、展示はキュレーターだけが一方的に構築するのではなく、文化の当事者や地域の人びとがその制作プロセスに参加し、自らの声を反映させる仕組みが求められます。来館者は単なる観察者ではなく、展示に共感し、対話し、時に疑問を呈する主体的な存在であるべきなのです。

このような実践のひとつとして知られているのが、アメリカ・ニューヨークにあるThe Tenement Museumの取り組みです。ここでは、移民の住居を再現した展示の背後にある語りを、実際の当事者やその家族とともに構築していくプロセスが重視されています。展示は完成された「作品」ではなく、常にアップデートされる「語りの場」として設計されており、博物館側の視点だけでなく、地域社会の視点、来館者の視点を取り込むことで、多様な意味の共存を目指しています(Long, 2013)。

このような対話型展示の実践は、単に「表現手法の革新」という技術的課題ではなく、展示空間そのものを民主化するという文化的・倫理的実践でもあります。誰が語り、誰が見られるのかという展示における関係性を問い直し、それを“相互に語り合う構造”へと変えていくこと。そこにこそ、多文化共生を実現する博物館の姿勢が表れるのです。

実例:多文化共生を実現しようとする博物館の取り組み

多文化共生という理念を実現していくためには、理念を具体的な活動に落とし込む実践が不可欠です。これまで述べてきたような「包摂」や「語りの共有」といった概念は、現場ごとの文脈や社会状況に応じて、さまざまなかたちで展開されます。とりわけ、「移民」という主題を扱う博物館は、文化的な多様性をめぐる対話を可視化し、時に緊張をはらみながらも共生社会への理解と想像力を促す重要な場となっています。

ここでは、フランスとカナダにおける代表的な移民博物館の事例を取り上げ、どのようにして博物館が多文化共生の実践を試みているのかを考察します。

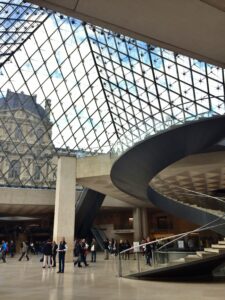

フランス:パリ国立移民史博物館(Musée national de l’histoire de l’immigration)

この博物館は、2007年に開館した国立機関であり、旧植民地博物館の建物を転用して設立されました。その象徴的な成り立ちからもわかるように、この博物館はフランスが抱える複雑な歴史、すなわち植民地支配とその後の移民受け入れ政策とのつながりを、展示空間で明らかにしようとする試みです。

展示の主な内容は、19世紀末以降にフランスへやってきた移民の労働や生活、差別の経験、文化的貢献などをテーマ別に構成したものです。具体的には、移民労働者の使用していた工具や衣類、生活用品、家族写真、新聞記事、さらには彼らが参加した社会運動の記録や証言映像など、多様な一次資料やメディアを通じて、移民の個別具体的な人生に光を当てています。また、現代におけるスポーツ・芸術・音楽分野で活躍する移民やその子孫の存在を紹介するコーナーも設けられており、「移民はフランス社会の構成員である」というメッセージが全体を通じて一貫しています。

このように、国家の公式な語りとは異なる、民衆の記憶に基づいた展示を構成することは、フランスにおける「共和国=文化的中立性」という理念への挑戦でもあります。フランスでは、個人の宗教や民族的出自を公的に区別すること自体が憲法上制限されているため、文化的違いに注目した展示を行うことには制度的な制約が伴います。そのなかでこの博物館は、文化的マイノリティの記憶を可視化することで、共生社会に向けた再定義を試みているといえるでしょう。

ただし、こうした取り組みは一様に評価されているわけではありません。特に、展示の語りが行政主導で構成されており、移民当事者の関与が限定的であるという点に対しては、開館当初から批判の声が上がっています。すなわち、移民の物語が「語られている」にとどまり、当事者が「語る」場としては不十分であるという課題が指摘されているのです。

カナダ:カナダ移民博物館@ピア21(Canadian Museum of Immigration at Pier 21)

カナダ東部の港町ハリファックスにあるこの博物館は、1928年から1971年にかけて100万人以上の移民を迎え入れた歴史的な入国管理施設をそのまま保存・転用して開館されました。この背景から、単なる博物館というよりも、実際の移民の「到着の記憶」が刻まれた場であることが、大きな意味を持ちます。

展示の構成は、大きく二つの軸に分かれています。第一は、カナダが19世紀から展開してきた移民政策の歴史に関するもので、各国からの移民の波、移民法の変遷、差別や排除の問題などを、年代順・テーマ別に詳しく解説しています。第二の軸は、個人の記憶や家族の物語を通じて、来館者自身が自分のルーツと展示を結びつける仕組みです。

この博物館の最大の特徴は、来館者参加型の展示設計にあります。たとえば、来館者が自分の名字や祖先の出身国を入力すると、過去にカナダに渡った記録をデータベースから検索できるインタラクティブ端末が設置されており、「展示を見ること」が「自分を見つめ直すこと」につながる構造になっています。また、移民体験を語るオーラル・ヒストリーのアーカイブや、移民の持ち物を寄贈するコーナーもあり、来館者が展示に参加し、語りを共有する仕組みが整っています。

このような展示設計は、カナダが国家政策として掲げる「多文化主義」の思想と一致しています。異なる文化的背景をもつ人びとが、それぞれのアイデンティティを保持したまま社会の構成員として受け入れられるという理念が、展示の構造や内容にも反映されているのです。さらに、ピア21では、移民の貢献を強調するだけでなく、排除や差別の歴史、移民政策の変遷の中での矛盾にも触れており、決して理想だけを描く場にはなっていません。このバランス感覚が、展示の信頼性と説得力を支えています。

教訓と展望 ― 公共性と対話の再構築へ

多文化共生の理念に基づいて展示や運営の見直しを進めようとする博物館は、単に「良いことをしている場」として称賛されるだけでなく、具体的な実践の中でさまざまな困難に直面しています。理念を掲げることと、それを日々の運営に落とし込むことのあいだには、大きな隔たりがあるのが現実です。

たとえば、「包摂的な展示」を実現しようとした際にまず問題となるのは、制度的・資源的な制約です。展示に当事者の声を取り入れるには、時間や人材、予算が必要であり、さらに専門的なファシリテーションや調整能力も求められます。小規模な館では、こうした体制を整えるだけでも大きな負担になります。また、外部の関係者を巻き込んで展示を共につくる場合、意見の対立や調整の難航といった運営上の課題も避けられません。

内容面でも、文化的他者を展示する際に、無意識のうちにステレオタイプを再生産してしまう危険性は常にあります。ある文化を「代表」する物語を選ぶという行為は、それ自体が特定の視点を強調することにつながり、異文化理解を促すつもりの展示が、かえって差異を強調してしまうこともあります。また、展示に当事者を関与させたとしても、その役割が「語ってもらう」ことにとどまり、企画や構成の意思決定には関与できない場合、それは本当の意味での包摂とはいえません。

さらに見落とされがちなのが、来館者側の受容の問題です。多文化共生を訴える展示は、しばしば「感動」や「共感」を生み出す一方で、見る側に過度な負担や「共感疲労」をもたらすこともあります。とくに、自分と遠い存在の経験に触れるとき、来館者がその物語を消費するだけで終わってしまう可能性もあります。包摂的な展示を成立させるには、受け手の側にも「見ることの責任」を促すような設計が求められます。

このような課題を乗り越えるためには、展示内容の工夫だけでなく、博物館の構造そのものを見直す必要があります。たとえば、展示をつくる過程に誰が関わっているのか、意思決定の場に当事者や地域住民が参加しているのか、あるいは組織内に多様なバックグラウンドをもつ職員が存在しているのかといった、運営のあり方自体が問われる場面が増えてきています。包摂は、外から取り入れる一方向のものではなく、内側から再構成するものでもあるのです。

こうした視点は、博物館の「公共性」のあり方を根本から問い直すことにもつながります。従来、博物館は文化を保管・展示する専門機関として、ある意味で“客観性”や“中立性”を重視してきました。しかし、多文化共生の時代においては、そうしたスタンスそのものが、誰かの視点を前提とした「見せ方」であるという認識が求められます。文化の紹介や保護にとどまらず、「文化を誰とともに、どう語るか」を問い直す博物館こそが、対話的な公共性を体現する存在といえるのではないでしょうか。

多文化共生を支える博物館の取り組みに共通するのは、単なるイベントや展示という一時的な活動ではなく、「共にある」ことを持続的に模索し続ける態度です。そこには、すぐに成果が見えないからこそ、対話を継続することに意味があるという姿勢があります。語りを共有する構造、相互に応答する仕組み、時には異なる意見を尊重しながら共存の形を探るプロセス――それらはどれも、多文化共生の基盤を静かに、しかし確実に支えていくものです。

博物館は、完成された共生社会の“答え”を提示する場所ではなく、むしろ“問い続ける場”として機能するべき存在です。誰が語り、誰が見られ、誰がそれを構成しているのかという問いを手放さないこと。その問いかけの積み重ねこそが、博物館を「ともに生きる」ための文化的インフラとして深化させる力になるのです。

参考文献

- Casey, V. (2003). Museums as agents for social inclusion. Curator: The Museum Journal, 46(3), 311–323.

- Long, J. A. (2013). (Re)imagining the Tenement: Discursive Erasures and the Immigrant Subject in Museum Representation. Cultural Studies ↔ Critical Methodologies, 13(2), 111–120.

- Stylianou-Lambert, T., Bounia, A., & Boukas, N. (2014). Museums and Visitor Photography: Redefining the Visitor Experience. MuseumsEtc.