はじめに

博物館は、長いあいだ文化遺産の保存と展示を担う機関として社会に存在してきました。しかし、現代社会においては、その役割が大きく変化しつつあります。社会の多様化や情報化、デジタル技術の進展により、人々の価値観や行動様式は大きく変わり、博物館に求められる機能や意義も複雑化しています。こうした変化のなかで、博物館はこれまで通りの運営だけでは存続が難しくなり、組織としての「変革」を迫られています。

現代の博物館を取り巻く課題は多岐にわたります。来館者の行動や期待の変化への対応、社会的使命の再定義、財政基盤の強化と公共性の維持といった問題は、単なる運営上のテクニカルな課題にとどまらず、博物館の存在意義そのものにかかわる重要なテーマとなっています。来館者は単なる受動的な鑑賞者ではなく、積極的に関与し、対話を求める存在へと変わっています。また、公共資源としての役割が期待される一方で、持続可能な運営のために独自の収益確保も求められるなど、博物館は多重のジレンマを抱える状況にあります。

本記事では、こうした現代の博物館が直面する課題を、

・社会的役割の変容

・来館者との関係性の変化

・経営・財政の持続可能性

という三つの視点から整理し、近年の研究成果を踏まえながら考察していきます。博物館が今後も社会に必要とされる存在であり続けるためには、どのような対応が求められるのか。本稿を通じて、そのヒントを探っていきたいと思います。

社会的役割の変容 ― 保存から社会参加へのパラダイムシフト

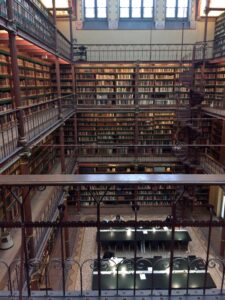

博物館は、長らく文化遺産や芸術作品を収集・保存・研究・展示することを主たる使命として発展してきました。この「保存の殿堂」としての役割は、19世紀の産業革命以降、特に近代国家形成のなかで重視され、多くの国々で国立博物館や市立博物館が設立される流れを生み出しました。当初の博物館は、選ばれた遺産を未来に伝える場であり、教育的効果も期待されながらも、主に静的なコレクションの維持管理に力点が置かれていました。

しかし、20世紀後半に入ると、世界的な社会変動に伴い、博物館の存在意義にも変化の兆しが見えはじめます。市民社会の成熟、多文化社会への移行、そして教育観の変革といった要素が重なり、博物館に求められる役割は単なる保存を超えて、より積極的な社会的貢献へと広がっていったのです(Hatton, 2012)。特に1980年代以降、「ニュー・ミュージオロジー(New Museology)」の潮流のもと、博物館は社会変革を促す文化機関であるべきだという考え方が広く共有されるようになりました(Hatton, 2012)。

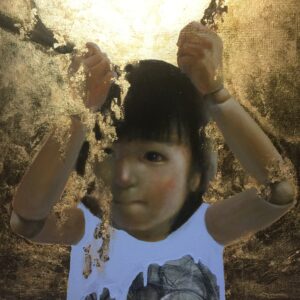

今日、博物館は教育の場であると同時に、地域社会と連携し、文化的包摂を推進する場、また環境問題や社会的不平等など現代社会の課題に応答する場としての役割も担うようになっています。たとえば、イギリスの「マンチェスター博物館」では、地域コミュニティとの共同企画展を通じて、移民コミュニティの文化的表現を支援する活動が進められています。このような取り組みは、博物館が社会の多様な声に耳を傾け、共に未来を築くパートナーとして機能する姿を象徴しています。

このような役割拡張の背景には、グローバル化に伴う文化的多様性の拡大や、情報技術の進化により知識が流動化した現代社会の特性があります。また、高齢化社会や地域の過疎化といった人口動態の変化も、博物館に地域再生やコミュニティ形成の担い手としての新たな使命を課しています。これまでのように「収集し、展示する」だけの機関では、もはや社会のニーズに応えきれない状況にあるのです。

近年では、博物館は持続可能な社会づくりに貢献する文化機関であるべきだとする考え方も浸透しつつあります(Cerquetti, 2016)。持続可能な博物館とは、未来世代に文化遺産を受け継ぐだけでなく、現在の社会に対しても積極的に価値を創造する存在であると位置づけられています(Cerquetti, 2016)。

このように、博物館の役割は「保存」から「社会参加」へと明確なパラダイムシフトを遂げています。これからの博物館には、専門知識の蓄積だけでなく、柔軟性と対話性を持った組織文化が求められるでしょう。変わりゆく社会の中で、博物館は自らのあり方を問い直し、より開かれた、包摂的な文化機関として進化する必要があるのです。

次節では、この社会的役割の変容が、来館者との関係性にどのような影響を与えているのかを詳しく見ていきます。

来館者との関係性の変化 ― 双方向性と参加型体験の時代へ

これまでの博物館では、来館者は主に展示を静かに鑑賞する「観客」として想定されていました。博物館側が用意した展示物や解説を、来館者が受動的に受け取るという一方向的な関係性が、長いあいだ当たり前のものとされてきたのです。しかし、現代社会において、来館者像は大きく変化しています。来館者はもはや単なる受け手ではなく、能動的に関与し、文化活動に参加しようとする「共創者」として期待されるようになっています。

この変化には、社会全体の環境変化が強く影響しています。まず、スマートフォンやインターネットの普及により、来館者は事前に展示内容を調べ、自らの関心に合わせて訪問先を選ぶことが一般化しました(Gheorghilaș et al., 2017)。展示についての情報も、もはや博物館だけが提供するものではなく、口コミサイトやSNSなどを通じて広く共有される時代です。こうした情報環境の変化により、来館者はより主体的に学び、意味づける存在へと変わってきたのです。

現代の来館者の特徴にはいくつかの重要な傾向があります。第一に、情報アクセス能力の向上です。来館者は自身で情報を収集し、展示内容への理解を深める力を持つようになりました。第二に、短時間で濃密な体験を求める傾向です。限られた来館時間の中で、単なる鑑賞にとどまらず、感動や発見を得たいと期待する来館者が増えています。第三に、個別化志向の高まりが挙げられます。自分の関心に合ったコンテンツや、自分だけの体験を得たいというニーズが強まっています(Cerquetti, 2016)。さらに、第四として、社会的共感や社会貢献への期待も大きくなっています。博物館が社会問題にどう取り組んでいるかを重視する来館者も増え、単なる文化消費では満足しない層が広がっています。

このような変化に応じて、博物館側も新たな来館者対応が求められています。重要なのは、「一方向の知識伝達」から「双方向の対話と共創」への転換です。近年、多くの博物館で来館者が体験に積極的に参加できるプログラムが導入されています。たとえば、展示物に関するワークショップ、来館者の意見を取り入れた展示設計、来館者同士が交流できるイベントなどが実施されるようになっています(Gheorghilaș et al., 2017)。こうした参加型アプローチは、来館者自身が展示の意味を主体的に解釈し、自らの学びや発見を深めることを促します。

さらに、来館者の多様な関心に応じるため、パーソナライズド体験の提供も注目されています。来館者の興味・背景・年齢層に応じた情報提供、デジタルガイドやアプリを活用した個別対応プログラムなど、来館者一人ひとりに寄り添った体験設計が進められています。これにより、来館者はより自分自身に意味のある体験を得ることができ、満足度やリピート意欲の向上につながります。

来館者との関係性の変化は、博物館の経営にも大きな影響を与えます。来館者の期待に応えられない場合、リピート率の低下、口コミでの評価悪化、さらには社会的信頼の低下を招くリスクがあります。一方で、来館者と双方向の関係を築き、共感を育むことができれば、リピーターや支援者を増やし、クラウドファンディングや寄付など新たな資金源につなげる可能性も広がります(Cerquetti, 2016)。来館者とのエンゲージメント強化は、単なる接客の質向上にとどまらず、博物館経営の持続可能性を支える戦略的課題なのです。

次節では、こうした来館者との関係性の再構築を踏まえ、博物館が直面している経営および財政上の課題について、さらに詳しく考察していきます。

博物館経営と財政の課題 ― 公共性と持続可能性をどう両立するか

博物館は、公共性を基盤とする文化施設として、社会にとって欠かすことのできない存在であり続けてきました。文化遺産の保存と活用、教育普及活動、地域社会への貢献など、多様な役割を果たす一方で、その運営を支える財政基盤には常に課題が存在してきました。近年では特に、社会から博物館に対する期待が高まる一方で、公的補助金の削減や来館者数の変動、経済情勢の不安定さなどにより、安定した財源確保が難しくなっています。結果として、博物館は従来のモデルを見直し、持続可能な経営への転換を迫られています。

こうした状況のなか、博物館は「公共性」と「収益性」という二つの価値の間で、非常に難しいバランスを求められています。博物館は本来、すべての人々に開かれた公共の文化資源であり、営利目的とは一線を画した存在です。しかし、現実には施設維持費、人的資源、プログラム開発費用など、継続的な運営には多額の資金が必要です。そのため、収益確保の必要性が高まっています。ところが、収益活動を過度に推し進めると、本来の公共的使命が損なわれるリスクも伴います。たとえば、営利イベントに偏りすぎることで、社会教育的な活動がおろそかになったり、経済力のある層にのみサービスが集中する危険性が指摘されています(Woodward, 2012)。この「公共性」と「収益性」のジレンマをどう乗り越えるかが、現代の博物館経営にとって避けて通れない課題となっています。

このジレンマを乗り越えるために、多くの博物館では自主財源の確保に向けたさまざまな取り組みが行われています。代表的なものとしては、ミュージアムショップやカフェの運営、特別展による有料入場料収入、施設貸出事業などが挙げられます。また、近年では寄付金の募集やクラウドファンディング、企業とのスポンサーシップ契約など、外部資金を積極的に取り入れる動きも広がっています(Gheorghilaș et al., 2017)。こうした取り組みは、収益源を多様化し、リスクを分散する上で有効です。しかし、商業化だけに頼る経営モデルには限界があり、文化施設としての信頼性や社会的責任を損なわないよう、慎重なバランス感覚が求められます。

持続可能な博物館経営を実現するためには、単なる収益確保にとどまらない、より広い視野が必要です。来館者や地域社会、支援者との長期的な関係性を育み、博物館の社会的価値を共に高めていくことが求められています。たとえば、教育プログラムの充実、地域課題に応答する企画展の開催、ボランティアや市民参画の促進など、社会的意義を深める活動が、結果として来館者のロイヤリティを高め、支援の輪を広げることにつながります。博物館が社会の課題に共鳴し、来館者と共に学び合う場を提供できるかどうかが、今後の持続可能性を左右する重要なポイントとなるでしょう。

また、経営の透明性と説明責任(アカウンタビリティ)の確保も不可欠です。財務情報の開示や事業評価の実施を通じて、外部からの信頼を得ることが、長期的な支援基盤の形成には欠かせません。単に内部で完結するのではなく、社会全体と対話しながら経営を進めていく姿勢が、現代の博物館には求められているのです(Cerquetti, 2016)。

このように、現代の博物館経営は、公共性を守りながら持続可能な運営を実現するという、極めて高い要求に直面しています。資金確保と理念実現、効率性と社会的価値の追求。これらをいかに調和させるかが、今後の博物館運営における最大のテーマとなるでしょう。

次節では、これらの経営課題を踏まえたうえで、博物館が未来に向けてどのような方向性を描くべきかについて、さらに考察を深めていきます。

博物館の未来像 ― 社会との共創をめざす新たな文化機関へ

これまで、博物館の社会的役割の変容、来館者との関係性の変化、そして経営・財政課題について考察してきました。これらの議論を通じて見えてきたのは、未来の博物館が社会にとって不可欠な存在であり続けるためには、単に過去を保存する場にとどまるのではなく、社会の変化を積極的に受け止め、新たな価値を創出していく存在へと進化していく必要があるということです。博物館が未来に向かうためには、「共創」「持続可能性」「社会的インパクト」という三つの柱を中心に据えた取り組みが求められます。本節では、こうした未来像をより具体的に考えていきます。

まず、未来の博物館にとって最も重要な視点の一つは、「社会との共創」をめざす姿勢です。かつての博物館は、専門家が収集・研究した成果を一般市民に「見せる」という一方向型のモデルが主流でした。しかし、現代社会では、来館者は単なる受け手ではなく、能動的な参加者・共創者として位置づけられるようになっています。博物館はもはや「知識を与える場所」ではなく、「社会とともに問いを立て、答えを探す場」へと変わりつつあります(Gheorghilaș et al., 2017)。たとえば、地域社会が抱える課題――環境問題、ジェンダー平等、移民・多文化共生など――に対して、展示企画や教育プログラムを通じて応答する博物館も増えています。これらの取り組みは、単なる社会貢献にとどまらず、博物館自身が地域社会の一員として位置づけられ、共に未来を築くパートナーシップを形成することにつながります。

次に、未来の博物館はデジタル技術の可能性を積極的に活用していく必要があります。AR(拡張現実)やVR(仮想現実)による仮想展示体験、デジタルアーカイブの整備、AIを活用したパーソナライズドガイドなど、デジタル技術は来館者体験を拡張する新たな手段を提供しています(Hatton, 2012)。特に、オンラインコンテンツの充実は、地理的・身体的な制約を超えて、多様な人々に博物館の価値を届ける手段として注目されています。たとえば、遠隔地に住む人々や、移動に制限のある高齢者・障害者も、オンラインを通じて博物館体験を享受できるようになるでしょう。しかし一方で、実物に触れ、空間を体験する「リアルな場」の価値も決して失われるものではありません。未来の博物館は、デジタルとリアルを対立させるのではなく、それぞれの特性を活かして相互に補完し合うハイブリッド型の体験設計が求められるのです。

さらに、未来の博物館運営において不可欠なのが、「ミッション・ドリブン(使命主導型)」の経営です。これからの時代、単に来館者数や収益を追求するだけでは、博物館の存在意義は維持できません。大切なのは、「私たちの博物館は、なぜ存在するのか」「社会にどのような変化をもたらしたいのか」という根本的な問いに立ち返り、そのミッションを明確に社会に発信していくことです(Cerquetti, 2016)。ミッションに基づく経営は、単なる内部方針ではなく、来館者や地域社会、支援者に対する「約束」となります。この約束を守り、進化させていくことで、博物館は持続可能な支援基盤と信頼関係を築くことができるのです。

また、ミッション・ドリブン経営を支えるためには、透明性と説明責任(アカウンタビリティ)の強化も欠かせません。収支報告の開示、活動成果の可視化、ステークホルダーとの対話の場の設置など、経営のあらゆる面で社会に開かれた姿勢が求められます。博物館は単なる「文化の守り手」ではなく、社会との「信頼のパートナー」であるべきなのです。

このように、未来の博物館は、「共創する文化機関」として、社会とともに歩み、課題を共有し、未来を共に創り上げる存在へと進化していくべきです。そのためには、社会との共創、デジタルとリアルの融合、そしてミッション・ドリブンな持続可能な経営という三つの柱を着実に育てていくことが必要です。

博物館は、過去を保存するだけの場ではありません。未来に向けて、人々が共に学び、共に行動し、共に世界を変えていく拠点となるべきです。文化の継承者であると同時に、未来社会の創造者として、博物館にはこれまで以上に大きな使命と可能性が託されているのです。

博物館に求められるこれからの視点 ― 社会と未来をつなぐために

これまで、博物館の社会的役割の変容、来館者との関係性の変化、経営・財政課題、そして未来に向けた展望について考察してきました。これらの議論を通じて明らかになったのは、博物館が現代社会において単なる文化遺産の保存者であるだけではなく、社会の変化に応答し、未来を共に築いていく存在へと進化する必要があるということです。社会的使命、来館者との関係性、経営の持続可能性、そして未来像はそれぞれが独立して存在するものではなく、相互に密接に結びつき、博物館のあり方そのものを形作っています。

こうした現代の課題を踏まえたとき、これからの博物館経営には三つの視点が不可欠であると考えます。第一に、共創性(Co-creation)です。博物館は、来館者や地域社会と双方向の関係を築き、共に学び、共に社会課題に取り組む「共創の場」としての機能を強化していかなければなりません。展示やプログラムはもはや博物館側が一方的に提供するものではなく、来館者や多様なステークホルダーと協働しながら作り上げていくプロセスそのものが重要となります。

第二に、持続可能性(Sustainability)です。博物館の運営は短期的な収益確保にとどまらず、長期的な経営の安定、環境負荷の軽減、社会的信頼の確保といった、広い意味での持続可能性を追求していく必要があります。財政面のみならず、人的資源、社会的支持、文化的価値といった多様な資源をいかに持続的に育てていくかが、今後ますます問われるでしょう。

第三に、社会的インパクト(Social Impact)の視点です。博物館は、単に展示を行う施設ではなく、文化の力を通じて社会課題に応答し、社会変革を促す主体となるべきです。教育、福祉、地域振興、多文化共生など、さまざまな分野で社会的影響力を発揮し、社会全体の未来に貢献することが、これからの博物館に求められる役割となっています。

これらの視点を実現していくためには、博物館自身の姿勢の転換が不可欠です。第一に、博物館は単なる展示・保存機関にとどまらず、社会との積極的な関与を自らの使命として位置づけなければなりません。地域社会と対話を重ね、共に学び、共に未来を描く場として、自らの存在意義を再定義する必要があります。

また、来館者を単なる「顧客」としてではなく、「共創者」として位置づける発想の転換も重要です。来館者は消費者ではなく、博物館活動に主体的に関わり、文化創造に参加するパートナーです。このような意識改革は、展示設計、プログラム開発、広報活動などあらゆる面に影響を与えるでしょう。

さらに、経営の透明性を確保しつつ、文化機関としての公共性を堅持する努力が求められます。収益確保のための事業活動と、社会的使命とのバランスを慎重に取りながら、持続可能な運営モデルを築くことが重要です。社会から信頼される博物館であり続けるためには、内部だけで完結するのではなく、常に外部に対して開かれた姿勢を保つことが不可欠です。

このように、未来の博物館は、共創性、持続可能性、社会的インパクトという三つの視点を中心に据えながら、変化し続ける社会とともに成長していかなければなりません。過去を守るだけではなく、未来を切り拓く文化機関として、博物館にはこれまで以上に高い使命と可能性が託されています。

本稿で展開してきた考察は、単なる理論的な議論にとどまらず、実際に博物館経営や運営に携わるすべての人にとって、今後の実践に役立つ具体的な指針となることを目指しています。博物館がこれからも社会に必要とされる存在であり続けるために、私たちは未来への責任を自覚し、一歩ずつ前進していかなければなりません。

参考文献

- Cerquetti, M. (2016). How sustainable are museums? Developing a sustainability index for museums. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, 6(2), 192–206.

- Gheorghilaș, A., Surugiu, M. R., Frunză, R., & Cebotari, S. (2017). The sustainable development of museums by improving the experience of the visitors. Sustainability, 9(6), 1019.

- Hatton, A. (2012). Learning in the museum in the digital age: A museum perspective. International Journal of the Inclusive Museum, 4(2), 9–20.

- Woodward, S. (2012). Revenues, reputation and recognition: Museums and cultural entrepreneurship. International Journal of Arts Management, 14(3), 28–41.