美術館や博物館に足を運ぶとき、私たちは自然と、そこに展示されている美術品や歴史的遺物、あるいは民俗資料や自然標本といった数々の展示物を「公共のもの」であると受け止めます。展示室に並ぶ作品たちは、特定の誰かの所有物ではなく、すべての人に開かれた「共有財」として扱われている──そうした感覚は、多くの人にとって当たり前のものになっているのではないでしょうか。

けれども、そうした「公共性」は、果たしてどこまで確かなものなのでしょうか? 展示されている作品のなかには、個人のコレクションが寄贈されたものもあれば、企業や財団とのパートナーシップによって提供されているものもあります。また、美術館や博物館そのものが、必ずしも「公立」であるとは限りません。現代においては、個人や法人が運営する私立のミュージアムも増加しつつあり、公立施設と区別がつかないほど充実した機能を持つ施設も少なくありません。

近年、世界各地で「公立」と「私立」のミュージアムの境界線があいまいになってきており、私たちが漠然と信じてきた「公共文化施設」というカテゴリーの意味が、根底から問い直されようとしています。国家の文化政策、地方自治体の財政事情、企業の文化支援、個人コレクターの役割――こうした多様な要素が絡み合うなかで、「公共性」の定義そのものが流動化しているのです。

本稿では、そうした現代の文化状況をふまえつつ、ミュージアムにおける「パブリック(公共)」と「プライベート(私的)」の力学がどのように交錯し、ときに協働し、ときに対立しているのかを、国内外の研究と事例を手がかりに読み解いていきます。

そしてその中で浮かび上がるのは、「誰のためにミュージアムは存在するのか?」「文化資産は誰のものなのか?」という、きわめて根源的で、しかしいま再び問われるべき問いです。

「公共のミュージアム」という観念のはじまり

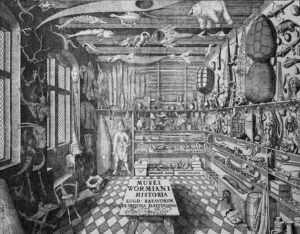

私たちが現在ごく自然に享受している「誰もが自由にミュージアムに入館し、文化財や芸術作品を鑑賞できる」という体験。それは実のところ、ごく最近になって確立された文化的制度にすぎません。かつて、芸術作品や歴史的遺物は、ごく限られた特権階層の人々――王侯貴族、聖職者、学者、知識階級など――だけが私的に所有し、限られた人々の間で鑑賞されるものでした。

この状況に大きな転機が訪れたのは、18世紀末、フランス革命のさなかのことです。1793年、パリの旧王宮であるルーヴル宮殿が一般市民に開放され、ルーヴル美術館として新たに生まれ変わったことは、ミュージアムの歴史におけるきわめて象徴的な出来事とされています。これは、それまで王権とともに私的に収集・秘蔵されていた美術品が、国民全体の「共有財」として再定義された瞬間でもありました(Abt, 2006)1。

ルーヴルの誕生以降、ヨーロッパ各地において「パブリック・ミュージアム(公共の美術館・博物館)」という理念が少しずつ浸透していきます。それは単に展示空間を市民に開放するという意味にとどまらず、「文化財への平等なアクセス権」という近代市民社会の価値観を象徴する制度として広がっていきました。美術や歴史を「知ること」「体験すること」は、もはや一部の人々の特権ではなく、近代国家における市民教育と文化政策の根幹として位置づけられていったのです。

この時期の公共ミュージアムの拡大には、フランスだけでなく、イギリス、ドイツ、オーストリアなど、さまざまな地域での政治的・社会的変革が影響を与えています。たとえばイギリスの大英博物館(British Museum)は、1759年にすでに一般公開を始めていましたが、より積極的に「万人に開かれた知の殿堂」としての姿勢を打ち出していくのは19世紀以降のことです。

このように、「公共のミュージアム」という観念は、民主化や市民社会の成熟にともなって徐々に形づくられていった、近代文化のひとつの到達点ともいえます。そしてそこには、単に「無料で開かれている場所」としての意味だけでなく、国家や都市が自らの文化資産を「誰のものにするのか」という価値判断が深く内在しているのです。

公共と私有のあいだで:ハイブリッド化するミュージアム

「パブリック・ミュージアム」という理念は、18〜19世紀にかけての民主主義の発展と教育政策の広がりとともに、社会の中で重要な文化制度として確立していきました。しかし、21世紀に入った現代において、この「公共性」の輪郭が次第に曖昧になりつつあります。特に注目されているのは、私的な要素を部分的に含みながら公共的な機能を担うミュージアムの増加、すなわち“ハイブリッド・ミュージアム”とも呼べる存在の台頭です2。

この変化は、単に「私立のミュージアムが増えた」というだけではありません。むしろ、公立ミュージアムのなかにも、私的な出資や民間パートナーシップ、企業メセナ、個人コレクターの寄贈といった、“プライベートな力”の影響が組み込まれる構造が目立つようになってきたのです。

たとえば、ある都市の市立美術館が、新館建設のための資金調達において地元の財団や有力企業と連携し、展示方針や施設の命名権に影響が及ぶようなケースは珍しくありません。さらに、収蔵作品の一部が個人コレクターからの長期貸与で成り立っている場合、その収集方針やキュレーションの自由度に微妙な制約が生まれることもあります。

一方、もともと私的に設立された美術館が、教育普及活動を充実させたり、地域住民に対するアクセス支援制度を設けたりすることで、「限りなく公共に近い運営」を志向するようになる場合もあります。こうした事例が示しているのは、もはやミュージアムを「公立」か「私立」かという二項対立で捉えることが難しい時代に入っているということです。

私設美術館の「公共化」

このようなハイブリッド化の一端として、近年注目されているのが、個人コレクターによる私設美術館の存在です。たとえば、スイス・バーゼル近郊にある「バイエラー財団美術館(Fondation Beyeler)」は、ギャラリストのエルンスト・バイエラーの個人コレクションを母体に設立された施設ですが、今や国際的な現代美術の発信拠点として、教育普及、学術研究、コミュニティとの連携など、多くの公共的機能を担っています。

こうした施設は、制度上は私立でありながらも、公益財団法人としての認可を受けており、行政からの一部補助を受けつつ運営されています。また、来館者の多くは「公的施設」としての印象を抱くほど、そのサービス水準や展示内容は公共ミュージアムと遜色ありません。

このような「私から始まり、公共へと開かれていくミュージアム」のかたちは、21世紀的な文化施設のひとつのモデルケースといえるでしょう。

公共性とは制度か、姿勢か?

こうした状況において、私たちは「公共性」とは一体何を指すのかを改めて問い直す必要があります。行政が設置・運営しているかどうかという制度的な区分だけでなく、ミュージアムが日々どのような姿勢で文化資源を扱っているかという運営哲学や価値観の次元が、むしろ重要になっているのです。

たとえば、特定のスポンサーや寄贈者に配慮しすぎるあまり、展示内容や研究テーマの選定が恣意的になっている場合、その施設が「公立」であっても、果たして真の意味での公共性を保っているとは言いがたいでしょう。逆に、私設であっても多様な声を受け入れ、アクセスの平等や教育機会の提供に努めているミュージアムは、制度上の「私立」を超えて、実質的な公共文化施設として機能しているといえます。

公共と私有の重なりがもたらすもの

ハイブリッドなミュージアムの増加は、単なる制度的変化ではなく、文化の担い手が国家から市民社会・市場へと多極化していく現代の構造変化の一部でもあります。文化政策や博物館法といった枠組みの中で「公/私」を語るだけでは、実態を捉えることは難しくなっているのです。

そしてこの重なり合いがもたらすのは、単なる「曖昧さ」ではなく、新しい可能性と創造的な緊張関係です。たとえば、公立ミュージアムが民間の力を借りることで実現できる特別展や新館建設。私立ミュージアムが公共の理念に共鳴し、市民活動と連携することで広がる教育的効果――こうした事例が増えている今、重要なのは「どちらであるか」ではなく、「何を実現しようとしているのか」という視点なのです。

次節では、こうしたハイブリッド化が進む中で、ミュージアムが直面している財政的な現実と、そのなかで公共性をどう維持しようとしているのかについて掘り下げていきます。国家の支援が後退するなかで、公共文化施設はどのようにしてその役割を果たし続けるのでしょうか。

国家の支援、そして財政的ジレンマ

前節では、現代のミュージアムにおける「公」と「私」の重なり合いが、従来の制度的分類を超えたハイブリッドな在り方を生み出していることを見てきました。しかし、このような構造的な変化を生み出している背景には、もうひとつ重要な要因があります。それが、「国家による文化支援の縮小」と「財政的持続可能性への懸念」という、現代社会に共通する課題です。

ミュージアムが「公共の場」として機能するためには、それを可能にするための資源、すなわち予算と制度が不可欠です。けれども、21世紀に入り多くの国々で、特に文化予算における政府支出の削減が進められるなか、ミュージアムはその存続や活動の質を維持するために、国や自治体以外の資金源を求めざるを得なくなってきました。

こうした状況下で、公共性を守りながらも財政的な自立性をどう確保するかというジレンマは、いまや世界中のミュージアムが直面する共通課題となっています。

公的支援の縮小という現実

かつてミュージアムの多くは、「税金によってまかなわれる公共サービス」として、国家の文化政策の枠組みの中で手厚い支援を受けていました。特に20世紀中盤には、「文化は国家が保障すべき基本的インフラである」という考え方が強く共有されており、入館料の無料化や教育プログラムの充実、資料の保存・研究体制の強化など、国家主導による積極的な文化支援が見られました。

しかし1990年代以降、グローバル化と新自由主義的経済政策の影響を受け、多くの国で「小さな政府」が志向されるようになると、文化分野への公的支出は徐々に縮小されていきます(Duffy, 1992)3。財政の効率化が叫ばれるなかで、ミュージアムはしばしば「不要不急の支出」とみなされ、予算削減や統廃合の対象となってきました。

その結果、公立ミュージアムであっても恒常的な赤字体質に苦しむケースが少なくなく、館長や学芸員は日々の運営資金を確保するため、展示の企画そのものにまで資金調達戦略を反映させなければならない現実が生まれています。

ミュージアムの「経済的言語化」とその影響

このような環境のなかで、ミュージアムは「公共的価値」だけでなく、「経済的効果」や「収益性」を説明責任として求められるようになります。たとえば、観光誘致にどれだけ貢献したか、地域経済にどれほど波及効果を生んだか、入館者数や物販収入が前年に比べてどの程度増減したか――こうした「数値化された成果」によって評価される傾向が強まってきました(Scott, 2010)4。

もちろん、こうしたアプローチがミュージアムの社会的意義を可視化するうえで一定の役割を果たしていることは否定できません。とくに行政予算が厳しい状況においては、定量的な成果を示すことで文化施設の存続を説得的に主張できる場合もあります。

しかし一方で、こうした「経済的言語」による説明責任の強調が、公共文化施設としてのミュージアムの本質的な使命を揺るがしかねないという懸念も少なくありません。すなわち、経済的成果が見えづらい活動――たとえば地域の高齢者に向けた地道なワークショップや、長期的な資料の保存・修復事業――といった「目立たないが不可欠な営み」が、軽視されるリスクが生じるのです。

民間資金に頼るリスクと可能性

国家の支援が後退するなか、ミュージアムは民間からの支援――企業メセナ、財団助成、個人寄付、クラウドファンディングなど――に活路を見出すようになります。これは「多様な資金源の確保」という観点から見れば健全な動きであり、実際に多くの新しい展示や教育プログラムが、こうした民間資金によって実現しています。

しかし同時に、民間支援にはいくつかのリスクも伴います。たとえば、出資者の意向が展示内容や研究方針に影響を与える可能性や、過剰なスポンサー依存によって自主性が損なわれるケースもあります。実際、民間企業との関係が批判の的となった事例や、社会的に問題のある寄付者からの資金提供が倫理的問題を引き起こした例も存在しています(Rosenstein, 2010)5。

そのため、ミュージアムが民間支援を受け入れる際には、透明性のあるガイドラインや寄付受入方針の明文化が不可欠であり、資金調達と文化的自律性のあいだで、きわめて繊細なバランスが求められるのです。

財政的ジレンマと公共性の再構築へ

このように、国家の支援が縮小し、民間資金への依存が高まるなかで、ミュージアムは「財政的自立」と「公共性の確保」という相反する課題のはざまで苦闘しています。展示や事業の質を落とすことなく、しかし持続可能な運営をどう実現するのか――これは単なる経営の問題ではなく、文化の社会的な位置づけをめぐる根本的な問いなのです。

公共性とは、国家によって与えられるものではなく、日々の実践のなかで維持・更新されていく関係性です。ミュージアムが「誰のものなのか」「何のために存在しているのか」という問いに対して、行政、支援者、職員、そして来館者を含むすべての関係者が当事者として関わっていくこと。その積み重ねのなかにこそ、財政の制約を超えた「文化の公共性」の可能性があるのではないでしょうか。

次節では、こうした公共性と私的資本が交差するなかで、実際に社会的論争を呼んだ具体的な事例――ノルウェー国立美術館と富裕層コレクターとの提携問題――を取り上げ、その緊張関係が現代のミュージアムに何を問いかけているのかを考察します。

議論を呼んだノルウェー国立美術館の事例

前節までに見てきたように、国家の支援縮小や財政的制約を背景に、現代のミュージアムはますます多様な資金源に頼らざるを得なくなっています。その過程で、公的な文化施設と民間の支援者やスポンサーとの関係が密接になり、両者の境界が曖昧になることで、新たな緊張や倫理的課題が浮かび上がってきます。

こうした状況が、現実の論争へと発展した事例のひとつとして国際的に注目されたのが、ノルウェー国立美術館(Nasjonalmuseet)と富裕層のファミリー企業であるFredriksen Family Art Company Ltd.との協働に関する問題です。

2022年、この国立美術館は、Fredriksen家による現代アートの個人コレクションを最大10年間にわたり館内で展示・管理・紹介するという長期的な協定を締結しました(Berg & Larsen, 2024)6。この協定には、展示スペースの確保だけでなく、コレクションの一部に学芸員のリソースを割くこと、さらには館内の一部プログラムがこのコレクションに基づいて構成されることも含まれていたのです。

一見すると、民間の高品質なコレクションを公立美術館で紹介できるという、双方にとってメリットのある提携のようにも思えます。実際、Fredriksen家は現代アートの積極的な支援者であり、ノルウェー国内においても美術分野への多額の寄付実績を持つ名門です。

しかし、この契約はすぐに大きな社会的論争を巻き起こしました。批判の声が集中したのは、「公立の美術館が特定の富裕層のコレクションに大きく依存するかたちで展示を構成してよいのか?」という倫理的・制度的な問題でした。

平等主義と文化の公共性:ノルウェー社会の価値観

ノルウェーにおいてこの問題が特に大きく取り上げられた背景には、同国特有の文化的土壌があります。ノルウェーはスカンジナビア福祉国家の代表例とされ、税負担率が高い一方で、その対価として教育・医療・文化などの公共サービスが平等に提供されるという原則が広く共有されています。

この社会的価値観の中で、文化資源は「国民全体に属するもの」として扱われるべきであり、公立美術館はその文化的インフラの一翼を担う存在と見なされています。したがって、国立美術館のような機関が、特定の個人や家族の影響を過度に受けるような運営を行うことは、多くの市民にとって違和感と不信感を伴うものであり、「公共性の私有化」とすら映ったのです。

さらに、Fredriksen家はノルウェーにルーツを持ちながらも現在は主に英国で活動しており、税制上の拠点も国外にあることから、「国内の納税者が支える公共施設に、国外の富が影響力を行使してよいのか?」という議論にもつながりました。

美術館は誰の声を反映しているのか

この事例が国際的に注目を集めたのは、単に一国の美術館の内部問題にとどまらず、世界中のミュージアムが直面する「公共性の再定義」をめぐる普遍的な課題を象徴していたからです。

ミュージアムが民間資本と連携することそのものが問題なのではありません。むしろ、その関係がどのようなルールと透明性のもとに結ばれているか、そして来館者や市民の多様な声がどの程度展示内容に反映されているのかといった「参加と責任の構造」が問われているのです。

ノルウェー国立美術館の事例は、こうした点を浮き彫りにし、文化資産の「所有」ではなく「運用」における公共性の意味を再考する必要性を私たちに突きつけています。

「善意の支援」と「制度の設計」のはざまで

近年、ミュージアムに対する民間の寄付や支援は世界的に増加傾向にあります。それは財政的に非常に意義のあることであり、善意に満ちた文化的貢献であることは間違いありません。しかし、だからこそ私たちは忘れてはならないのです。善意は制度の代替にはなり得ないということを。

寄贈や展示協定がどれほど素晴らしいものであったとしても、それが公共性に資するものであるためには、明確なガバナンスと市民への説明責任が必要です。そして、制度設計が不十分である場合には、たとえ善意の支援であっても、「公共施設の信頼性」や「公平性」といった無形の資産が損なわれるリスクがあるのです。

このノルウェーの事例は、現代の文化施設がいかに多様な利害関係者のあいだで運営されており、なおかつその構造が不断の対話と調整によって維持されているかを教えてくれます。そしてそれは同時に、私たち自身が「ミュージアムとは誰のためのものか」という問いにどう向き合うかをも問うているのです。

「公共」という言葉の再定義に向けて

前節では、ノルウェー国立美術館と民間ファミリー企業の協働によって生じた社会的論争を通じて、「公共性」と「私的所有」が交差する現場における緊張と課題を見てきました。これは、文化施設の制度設計や資金源の多様化が進む現代において、もはや「公共=国家が所有・運営しているもの」という単純な図式では語れない時代に入ったことを示しています。

そもそも「公共」という言葉は、誰にとっても明確で普遍的な意味を持つものではありません。それは歴史的・社会的に構築されてきた概念であり、国や地域によってその含意は大きく異なります。さらに言えば、「公共」はそれ自体が常に変化する価値観の集合体であり、固定されたものではなく、社会の中で絶えず問い直され、更新され続けるべきものなのです。

本節では、そうした「公共性の再定義」という視点から、現代のミュージアムが果たしうる新たな社会的役割について考えていきます。

公共=国家のもの、という時代の終焉

かつて「公共性」は、国家が提供するサービス、あるいは国民全体に平等に開かれた制度と同義で語られていました。とくに20世紀後半までは、ミュージアムが国家や自治体によって運営されている限り、それは自動的に「公共施設」としての性格を備えていると理解されてきました。

しかし現代では、このような理解は必ずしも通用しません。前節で触れたように、財政的制約や行政の効率化にともない、国家の役割が相対的に縮小しつつある中で、文化施設の「公共性」も、より多様な主体の関与を前提とした新しいかたちへと変容し始めています。

このような状況の中で重要になってくるのは、「公共であるとは何か」を、所有や制度ではなく、「どのような価値を生み出しているか」「どのように社会に関与しているか」という実践の中から問い直す視点です。

市民参加型ミュージアムの台頭

このような再定義の動きのなかで注目されているのが、「市民参加型ミュージアム(participatory museum)」や「共創型ミュージアム(co-creative museum)」と呼ばれるアプローチです。これらは、従来のように学芸員や専門家が一方的に知を提供するのではなく、市民・来館者・地域住民とともにコンテンツをつくり、体験を共有することで、ミュージアムをより開かれた場にしていこうとする試みです。

たとえば、来館者が展示の一部に意見を寄せたり、自らの記憶や体験を展示と結びつけて発信できるような仕組みが整えられることにより、ミュージアムは単なる鑑賞の場から、「対話と共感の場」へと変わっていきます。

このような試みは、Carol Scott(2010)が指摘するように、公共性を「制度的な所有」から「意味ある参加」へと再定義する動きと深く関係しています7。誰が運営しているかではなく、誰が関われるのか、どんな経験が生み出されているのか。そうした観点こそが、これからのミュージアムの公共性を測る基準になっていくのです。

文化的公共圏の再構築

この文脈で参考になるのが、ドイツの哲学者ユルゲン・ハーバーマスが提唱した「公共圏(public sphere)」という概念です。ハーバーマスにとって公共圏とは、国家権力からも市場からも独立した、自由な市民が理性的に議論できる空間のことを意味していました。

現代のミュージアムが果たすべき役割も、まさにこのような文化的公共圏の再構築にあるのではないでしょうか。すなわち、ミュージアムが経済的・制度的な制約のなかにありながらも、人々が自由に問い、学び、異なる価値観に触れ、共に考えるための場として機能する。そのような意味での「公共性」を、私たちはこれから改めて考え、育てていく必要があるのです。

公共性とは「開かれ続けること」

「公共であること」は、一度定まればそれで終わりという性質のものではありません。それはむしろ、絶えず開かれ続け、問い続けられることによって保たれる動的な状態です。ミュージアムがどれだけ多くの人々に開かれているか、どれだけ多様な背景を持つ人々の声を受け止められているか、そしてどれだけ社会の複雑さを丁寧に映し出せているか。

そうした実践を通してのみ、「公共性」は機能し、信頼されるものとなります。

制度や所有の枠組みを超えて、「公共とは何か」「公共の場とはどうあるべきか」を私たちが考え続けること。それ自体が、公共性を支えるもっとも根源的な力なのかもしれません。

おわりに:私たちの「ミュージアム」へ

本稿を通じて見てきたように、ミュージアムとは単なる展示施設でも、知識を提供する装置でもありません。それは、文化、政治、経済、社会、個人といったさまざまな領域が重なり合い、交差しながら絶えず再構築されていく「動的な公共空間」であり、常に時代の価値観や制度、そして人々の期待や不安を映し出す鏡のような存在でもあります。

「公共性」という言葉ひとつをとっても、それが示す意味は一枚岩ではありません。国家が所有・運営していれば自動的に公共になるというわけではなく、民間が運営していても、透明性と開かれた参加のプロセスを通じて、真に公共的な場として機能しうることもあります。所有のあり方ではなく、誰の声を聞き、誰に向けて開かれているのかということこそが、現代における公共性の核心であることが明らかになってきました。

そして、その問いは単に制度や運営の問題にとどまらず、私たち一人ひとりに向けられているものでもあります。ミュージアムは、国家や行政のものでも、特定の専門家やコレクターだけのものでもなく、そこに足を運び、作品に見入り、展示に感動し、ときに違和感を覚える私たち市民の存在があってこそ、初めて「生きた文化の場」として成立します。

「ミュージアムは誰のものか?」という問いは、じつはこうして静かに、けれど確かに、私たち自身に問い返されています。自分が足を運ぶミュージアムは、どのような展示を行っているのか。どのような人々の声が取り入れられているのか。そして、そこで過ごした時間は、果たして「自分にとっての公共」になっていただろうか。

これからのミュージアムは、単に文化を「見せる場所」ではなく、文化を「ともに育て、共有し、問い続ける場所」として進化していく必要があります。そしてその未来は、運営者や制度設計者だけでなく、私たち来館者ひとりひとりのまなざしと関わり方によってかたちづくられていくのです。

参考文献

- Abt, Jeffrey. “The Origins of the Public Museum.” A Companion to Museum Studies, edited by Sharon Macdonald, Blackwell Publishing, 2006, pp. 115–134.https://doi.org/10.1002/9780470996836.ch8 ↩︎

- Schuster, J. Mark Davidson. “Neither Public nor Private: The Hybridization of Museums.” Journal of Cultural Economics, vol. 22, no. 2–3, 1998, pp. 127–150.https://doi.org/10.1023/A:1007553902169 ↩︎

- Duffy, Christopher T. “The rationale for public funding of a national museum.” Cultural economics. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1992. 37-48.https://doi.org/10.1007/978-3-642-77328-0_5 ↩︎

- Scott, Carol. “Museums: Impact and Value.” Cultural Trends, vol. 19, no. 1–2, 2010, pp. 113–128.https://doi.org/10.1080/09548960600615947 ↩︎

- Rosenstein, Carole. “When Is a Museum a Public Museum? Considerations from the Point of View of Public Finance.” International Journal of Cultural Policy, vol. 16, no. 4, 2010, pp. 449–465. https://doi.org/10.1080/10286630902935178 ↩︎

- Berg, Ida Uppstrøm, and Hanna M. S. Larsen. “Public Art and Private Wealth: The Controversial Collaboration between the National Museum in Norway and Fredriksen Family Art Company Ltd.” Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, vol. 14, no. 1, 2024, pp. 1–17.https://doi.org/10.1080/09647775.2024.2312576 ↩︎

- Scott, Carol. “Museums, the Public, and Public Value.” Journal of Museum Education, vol. 35, no. 1, 2010, pp. 33–42.https://doi.org/10.1080/10598650.2010.11510648 ↩︎