-

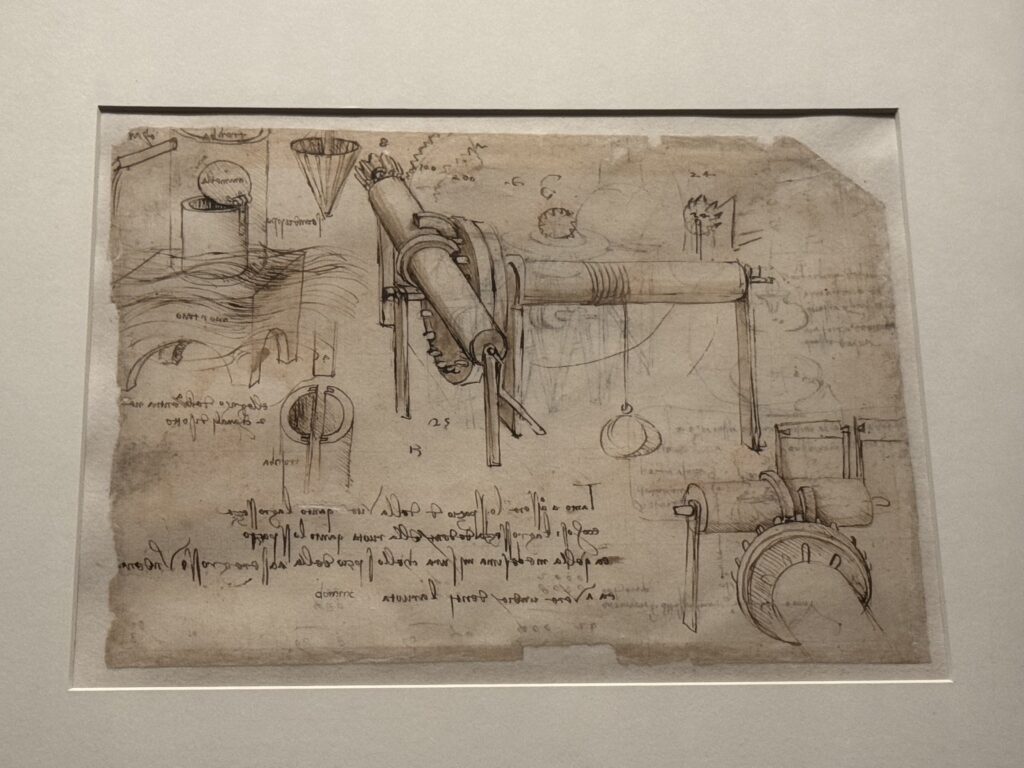

レオナルド・ダ・ヴィンチのノート思考法とは― 絵・文字・仮説で思考を前に進める方法を認知科学から解説

はじめに|ダ・ヴィンチのノートは「読みにくい」――だからこそ価値がある レオナルド・ダ・ヴィンチのノートを初めて目にした人の多くは、戸惑います。そこには、完成された理論も、美しく整った文章もありません。代わりにあるのは、途中で途切れた文章、... -

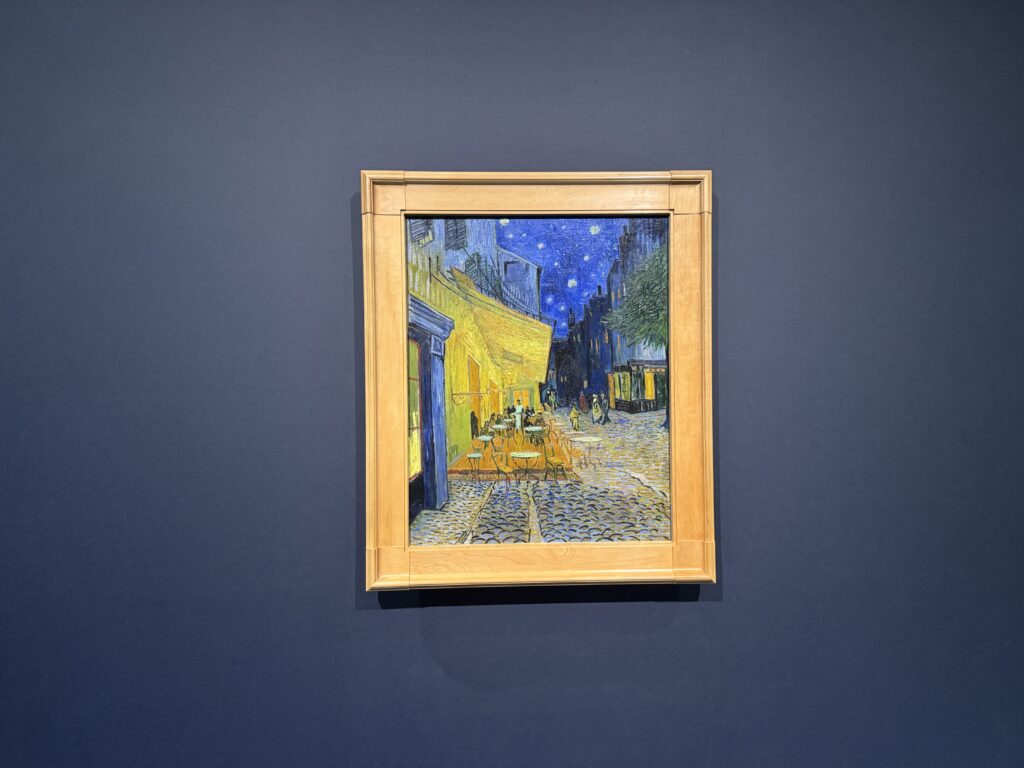

美術鑑賞で脳はどう変わるのか? ― 脳科学が示す「思考が整う」メカニズム

美術鑑賞はなぜ「頭がすっきりする」と感じられるのか 美術館を出たあと、「よく分からないけれど、頭が軽くなった」「考えが整理された気がする」と感じた経験は多くの人にあります。強い感動や明確な学びがあったわけではないのに、どこか気持ちが落ち着... -

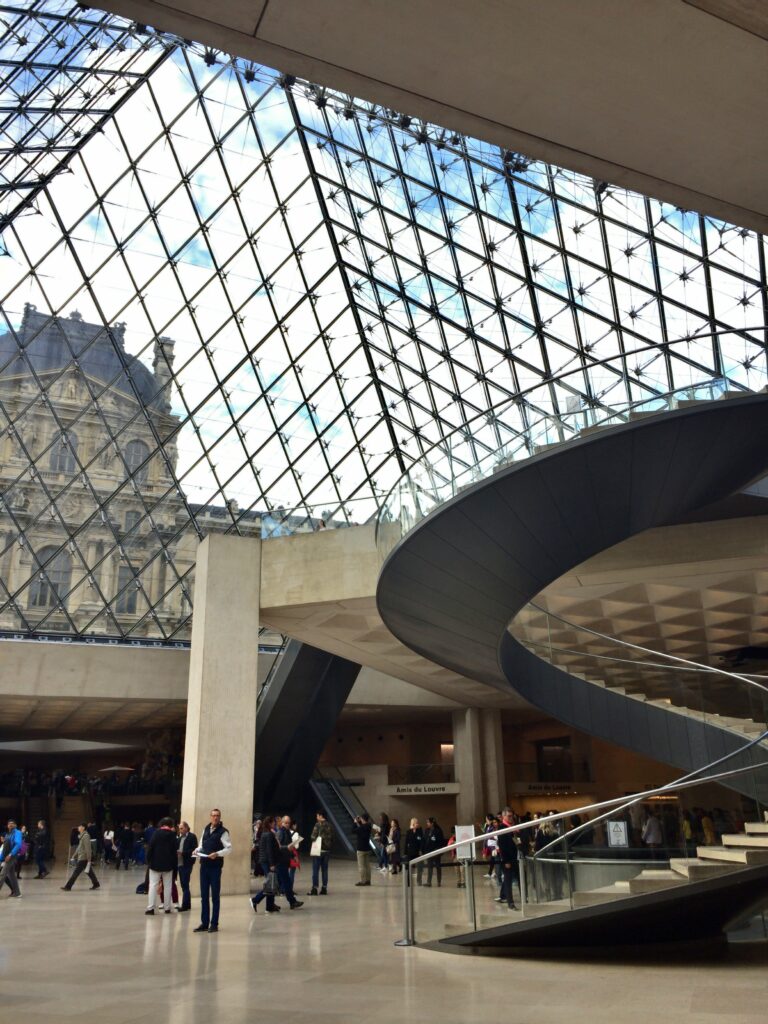

美術館でしか生まれない鑑賞体験とは何か ― 実験室との比較から考える

美術館と実験室ではなぜ鑑賞体験が異なるのか 美術館で作品を鑑賞するとき、私たちはしばしば「同じ絵でも、図録や画面で見るのとはまったく違う」と感じます。この直観は単なる思い込みではなく、美術鑑賞研究の中で繰り返し示されてきた重要な知見です。... -

美術館の親子鑑賞は価値観をどう共有するのか ― ピノー親子の事例と最新研究から読み解く「未来への投資」

はじめに ― 美術館の親子鑑賞は、ビジネスパーソンにとって最良の「未来への投資」 現代のビジネスパーソンに共通する悩みのひとつに、「子どもとの時間をどう確保し、どう質を高めるか」という問題があります。仕事が忙しくなるほど、親子の会話や共有体... -

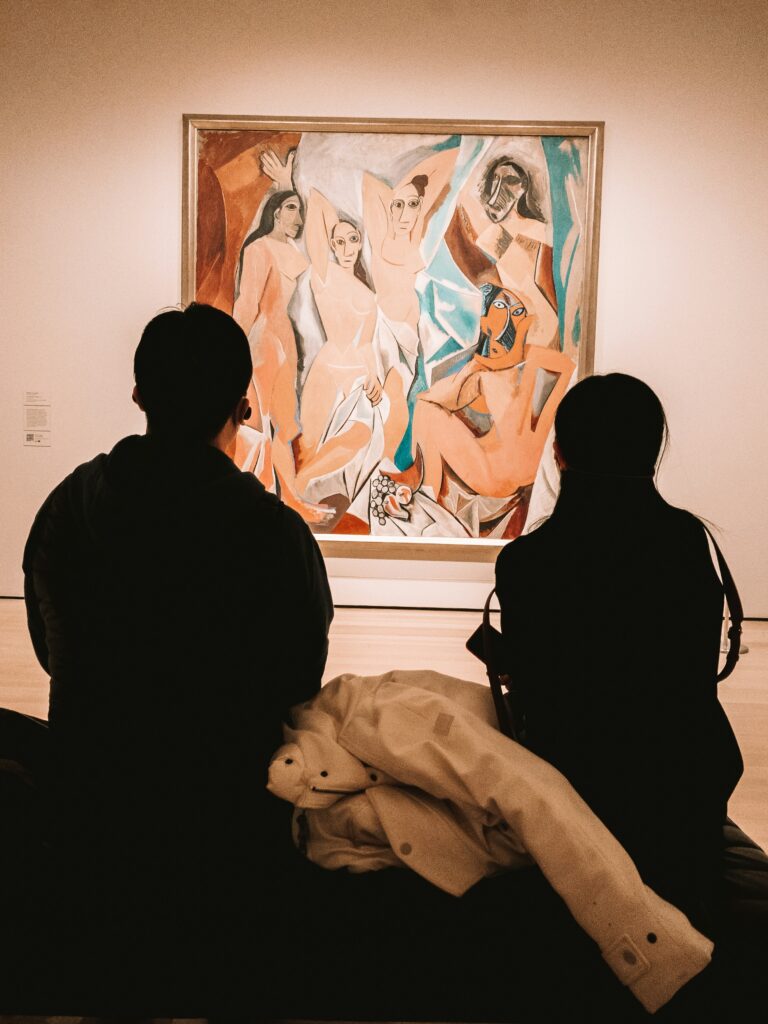

ピカソの多作はなぜ創造性を生んだのか|学術研究が示す「量が質を生む法則」とビジネスに活かせるアート思考

はじめに ― ピカソの多作は何を語るのか ピカソは、生涯に七万点を超える作品を残したとされるほど、多作の芸術家として知られています。絵画に限らず、素描、版画、彫刻、陶芸といった多様なジャンルで圧倒的な制作量を生み続けたその姿は、美術史の中で... -

IDEOとMoMAに学ぶアート思考:正しい問いを生む方法とデザイン思考の限界

はじめに アート思考という言葉は、この数年で急速に広まりました。企業研修や新規事業の文脈で取り上げられ、「正解のない時代に必要な思考法」として注目を集めた一方で、多くの現場では十分な成果につながらないまま流行が落ち着きつつあります。なぜア... -

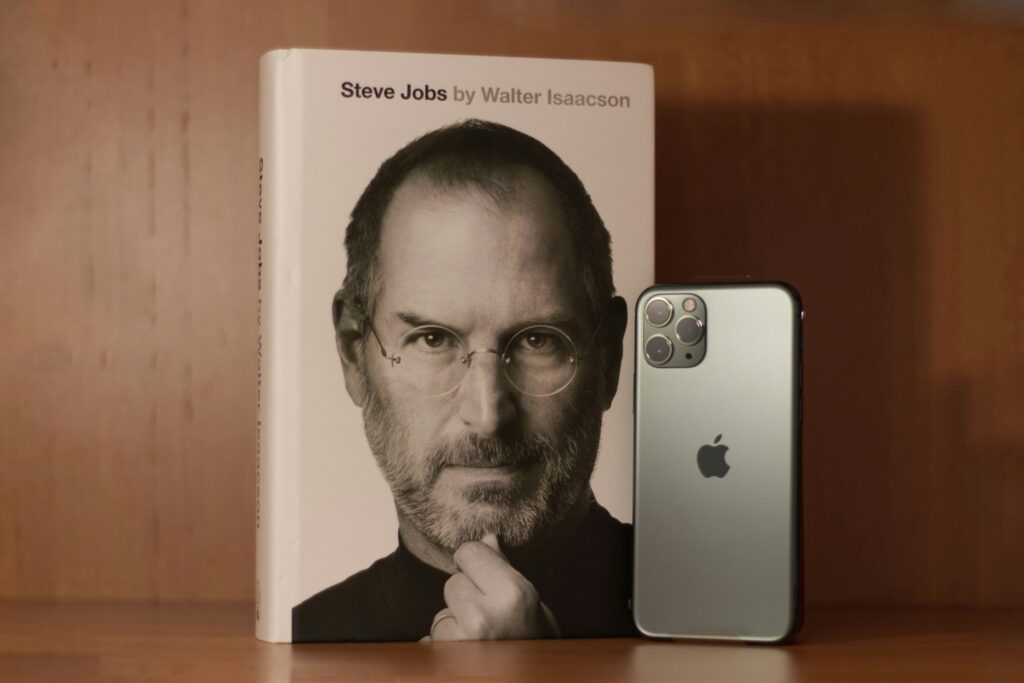

スティーブ・ジョブズはなぜ創造的だったのか―カリグラフィーとアート教育が生んだデザイン思考

はじめに スティーブ・ジョブズは、現代でもっとも創造的な経営者の一人として語られ続けています。革新的なプロダクトを次々と生み出し、テクノロジーとデザインを融合させる独自の哲学を築いた背景には、どのような学びがあったのでしょうか。彼の卓越し... -

なぜミケランジェロだけが突出した成功を収めたのか|創造性×財務リテラシーで読み解くアーティストの成功モデル

はじめに ― ミケランジェロはなぜ突出した成功を収めたのか ルネサンスには、レオナルド・ダ・ヴィンチやラファエロをはじめ、驚くほど多くの才能が集まりました。美術史上でも屈指の創造的時代に、なぜミケランジェロだけが圧倒的な存在感を放ち続けたの... -

アーティストはなぜイノベーションを生むのか サルバドール・ダリとチュッパチャプスのロゴ誕生にみるアート思考とブランド戦略

はじめに 現代の組織が直面する課題は、これまで以上に複雑で、単純な因果関係では捉えきれないものが増えています。市場や技術の変化が急速に進むなかで、既存の知識体系や分析手法だけでは十分に対応できない場面が多くなり、企業は「正解のない問題」を... -

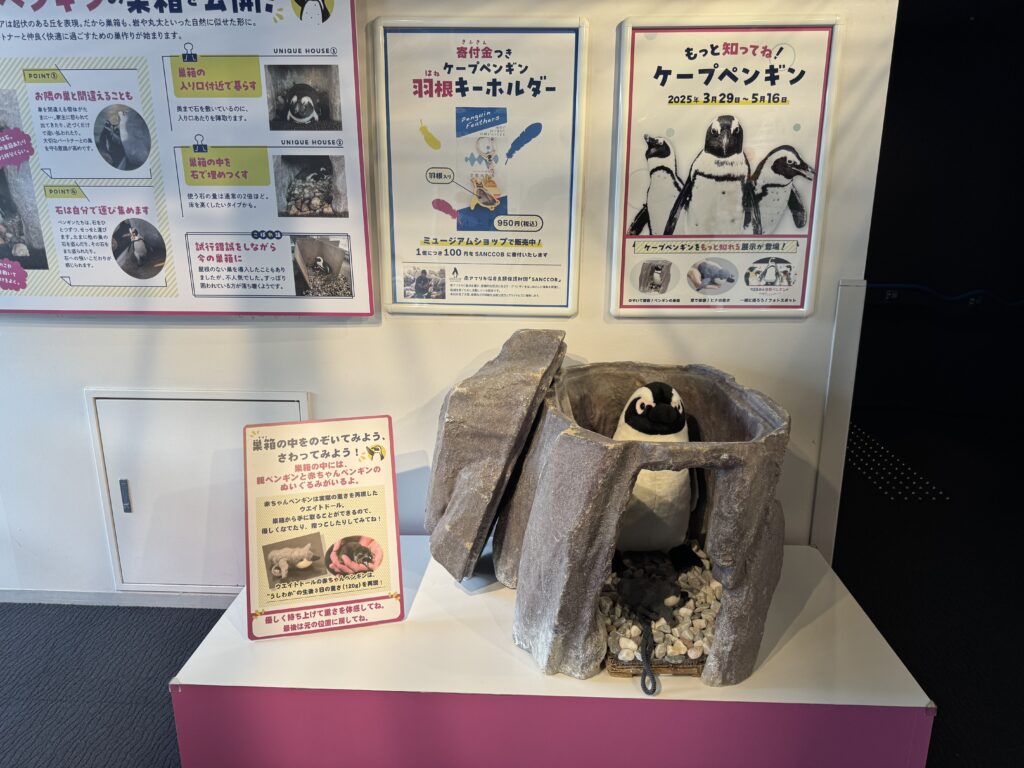

博物館と他機関との連携とは何か|行政・大学・地域団体・企業との協働を体系的に解説

はじめに:なぜいま「他機関連携」が重要なのか 博物館は、これまで以上に複雑な社会環境の中で活動する文化機関となっています。展示の高度化、教育普及の拡大、情報技術の急速な進展、財政制約、地域社会からの期待の多様化など、多くの課題が同時進行で... -

博物館のコレクションを守るIPM:現場で使える7つの害虫管理プロセス

博物館におけるIPMの重要性と現場実務への視点 博物館が担う最も重要な使命の一つは、収蔵品を長期にわたり安定して保存し、次の世代へ確実に引き継ぐことです。そのためには、温湿度や光といった環境要因だけでなく、害虫やカビなどの生物的劣化リスクを... -

企業博物館における負の歴史展示は可能か ― Mercedes-Benz Museum の展示デザインから考える

企業博物館はどこまで「負の歴史」を扱えるのか 企業博物館は、企業の歴史や技術の発展を来館者にわかりやすく伝える場として発展してきました。多くの館では、自社の歩みを肯定的に描き、製品の優れた特徴や技術革新の成果を中心に紹介する構造が採られて... -

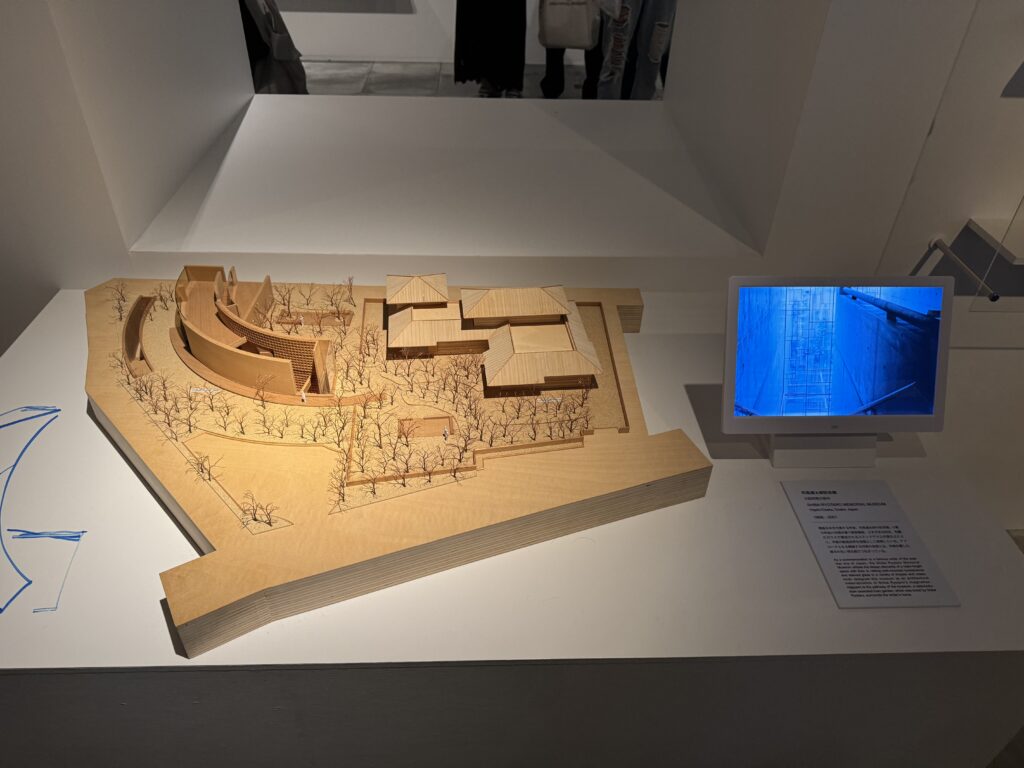

博物館の戦略計画をどう立てるか|体系的ガイドと実務プロセス

はじめに:戦略計画が求められる背景 博物館を取り巻く環境は、近年ますます複雑さを増しています。人口減少や少子高齢化、地域ごとの人口構造の違い、観光需要の変動などにより、来館者の行動や文化的消費のパターンは大きく変わりつつあります。オンライ... -

アシュモレアン博物館の起源から読む大学ミュージアムの三本柱 ― 研究・教育・公共性はどのように生まれたのか

はじめに:大学ミュージアムとは何か 大学にミュージアムが存在する理由について考えるとき、多くの方が素朴な疑問を抱くのではないでしょうか。大学には研究室や図書館、講義室といった教育研究のための施設が整っていますが、それでもなお「博物館」とい... -

博物館に求められる現代的課題とは何か|デジタル化・来館者変化・財政問題・社会的責任まで解説

博物館に求められる現代的課題とは何か 現代の博物館を取り巻く環境は、これまで以上に複雑で急速に変化しています。社会の価値観が多様化し、生活の中にデジタル技術が浸透したことで、人々が文化や学びに触れる方法そのものが変わりつつあるためです。こ... -

瀬戸内アート観光圏はなぜ特別なのか|公的データと文化観光研究で読み解く地域価値

瀬戸内アート観光圏とは何か 瀬戸内海に点在する島々は、近年「瀬戸内アート観光圏」として国内外から注目を集めています。従来の観光地とは異なり、自然環境と現代アート、そして建築が一体となった体験が訪問者を惹きつけており、「アートの島めぐり」「... -

博物館の来館者属性調査とは何か|年齢・家族構成・来館頻度から読み解くマーケティングと経営戦略

博物館の来館者属性調査とは何か ― 来館者理解が経営の出発点 現代の博物館は、これまで以上に多様な来館者を迎えるようになっています。若者や家族連れ、高齢者、さらには外国人観光客など、訪れる人々の背景は非常に幅広く、それぞれが求める体験や関心... -

博物館が社会にもたらす5つの成果 ― 社会還元の構造と多層的インパクトを読み解く

なぜ博物館の成果の社会還元を理解する必要があるのか 博物館の成果をどのように捉えるかという問題は、博物館経営の根幹に関わる重要なテーマです。多くの公立館では、長い間「来館者数」や「収入」が組織の成果として扱われてきました。しかし、博物館の... -

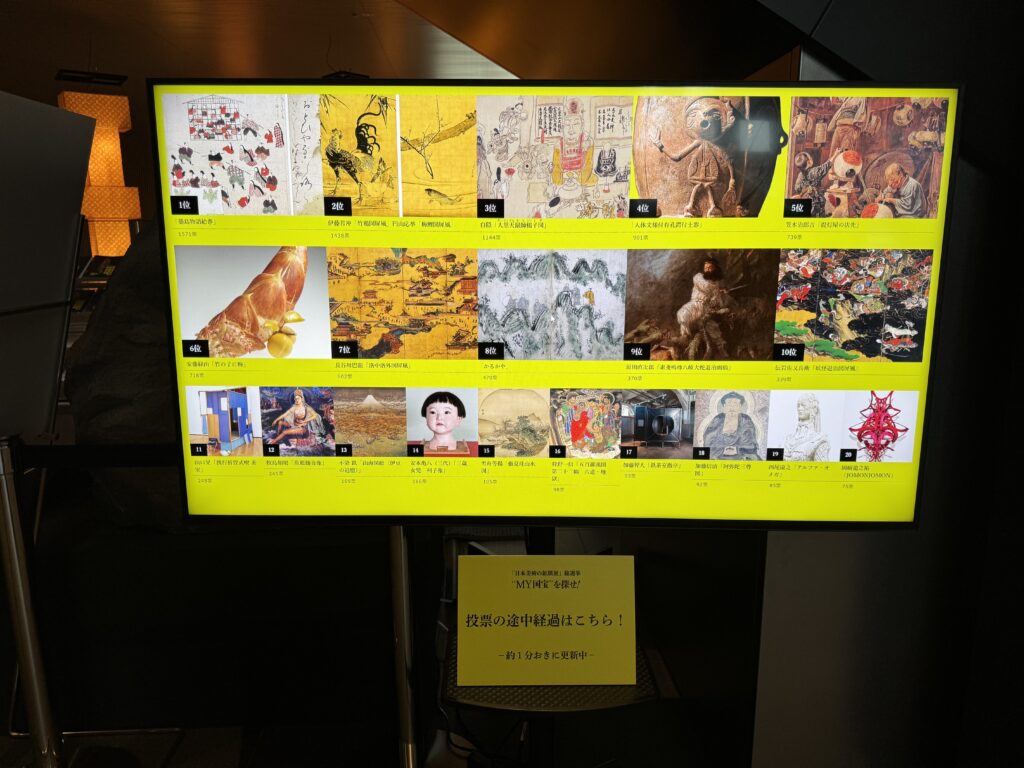

ルーヴル美術館の監査が示した博物館経営の課題 ― 盗難事件と資源配分から考える現代ミュージアムのリスク

ルーヴル美術館盗難事件と監査報告が示す問題の全体像 2025年十月、ルーヴル美術館で王冠宝飾品が盗まれるという事件が世界を驚かせました。年間来館者数が世界最多規模に達するこの美術館で、限られた時間のうちに高度な防犯網をすり抜ける盗難が発生した... -

アーティスト思考はなぜ経営を強くするのか ― 特徴とビジネス上のメリットを研究から読み解く

アーティスト思考が経営で注目される背景 近年、多くの企業が「創造性」の重要性をこれまで以上に意識するようになってきています。背景には、市場の急速なコモディティ化があります。どの業界でも製品やサービスの機能面が似通い、価格競争が激しくなる中... -

MoMA Design Store に学ぶミュージアムショップ経営 ― 収益・商品戦略・体験と学習・持続可能性の体系的分析

導入:世界標準のミュージアムショップ ― MoMA Design Storeが示す「経営と教育の統合」 近年、ミュージアムショップは単なる物販空間ではなく、博物館の理念を生活者に届けるための重要な場として再評価されています。その代表例が、ニューヨーク近代美術... -

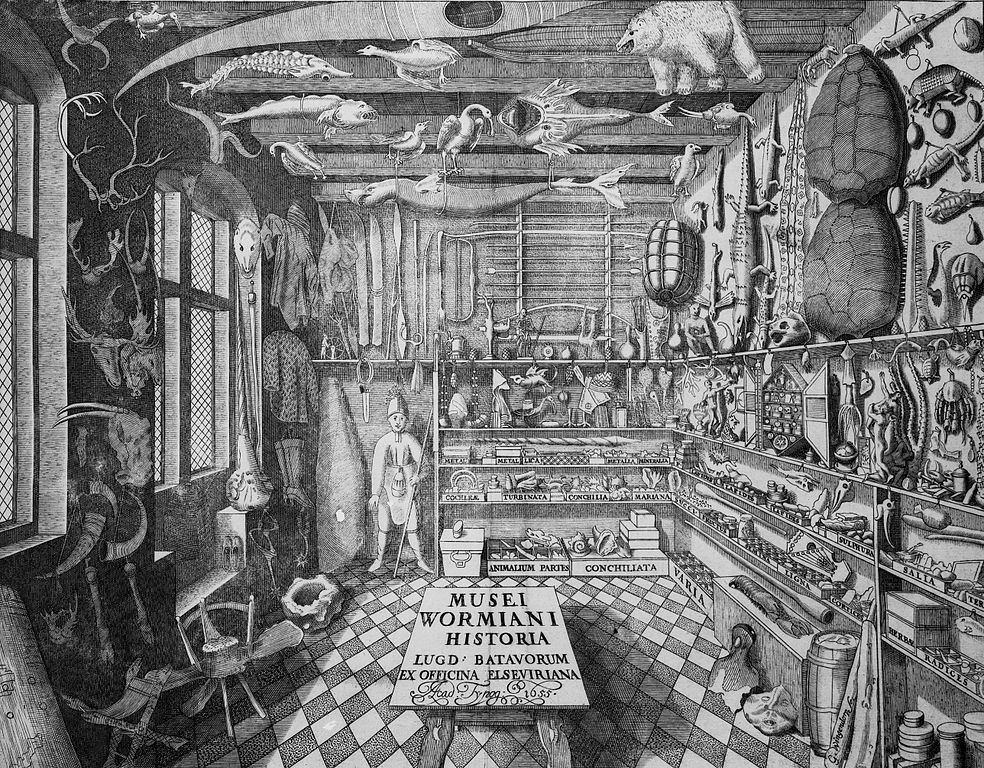

博物館の起源をたどる:古代のコレクションが生み出した知の体系と公共性

博物館の起源を探る視点 なぜ博物館の起源を古代にまで遡る必要があるのか 博物館とは何かという問いに向き合うとき、その答えを古代にまで遡って考えることは決して大げさではありません。現在の博物館が備えている「収集・保存・研究・展示・教育」とい... -

グッゲンハイム・ビルバオ美術館の経営戦略とは?― SWOT分析で読み解く「文化が都市を再生する条件」

グッゲンハイム・ビルバオ美術館とは ― 「ビルバオ効果」と文化による都市再生 工業都市の衰退と文化投資による再生 グッゲンハイム・ビルバオ美術館は、かつて重工業で栄えたスペイン北部の港湾都市ビルバオに位置しています。20世紀後半、この地域は造船... -

博物館で人はなぜ「畏敬」を感じるのか ― 感情が生み出す学びとつながり

博物館で息をのむ瞬間を科学する 展示室に一歩足を踏み入れると、空気が静かに変わる瞬間があります。照明に浮かび上がる一点の絵画、千年の時を超えて佇む仏像、あるいは科学館で出会う巨大な恐竜の骨格。その前に立った人々が言葉を失い、ただ見つめる姿... -

博物館の使命を読み解く ― 理念・社会・経営の三次元モデルとテート・モダンの実践

導入:なぜ今、「博物館の使命」を考えるのか 現代の博物館は、展示や収蔵品の保存だけを目的とする施設ではなく、社会の変化とともにその役割を拡張し続けています。近年では、気候変動や多様性、デジタル化、社会的包摂といった課題に対し、どのように関... -

福井県立恐竜博物館はいかに地域を動かしたか ― 体験型展示とデータ連携による地方創生の実践 ―

はじめに ― 博物館が「地域経営」に関わる時代 近年、博物館の役割は大きく変化しています。かつては文化財を保存し、教育普及を担う専門施設としての性格が中心でしたが、現在では地域社会の持続的な発展に関わる「地域経営の中核」として期待されるよう... -

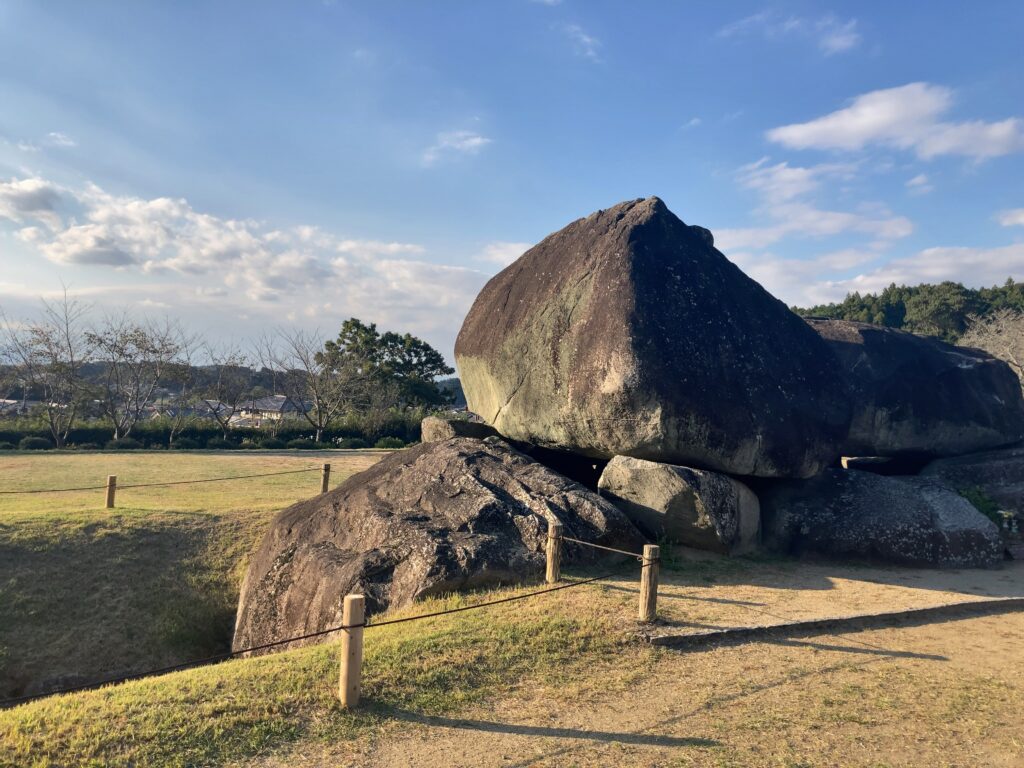

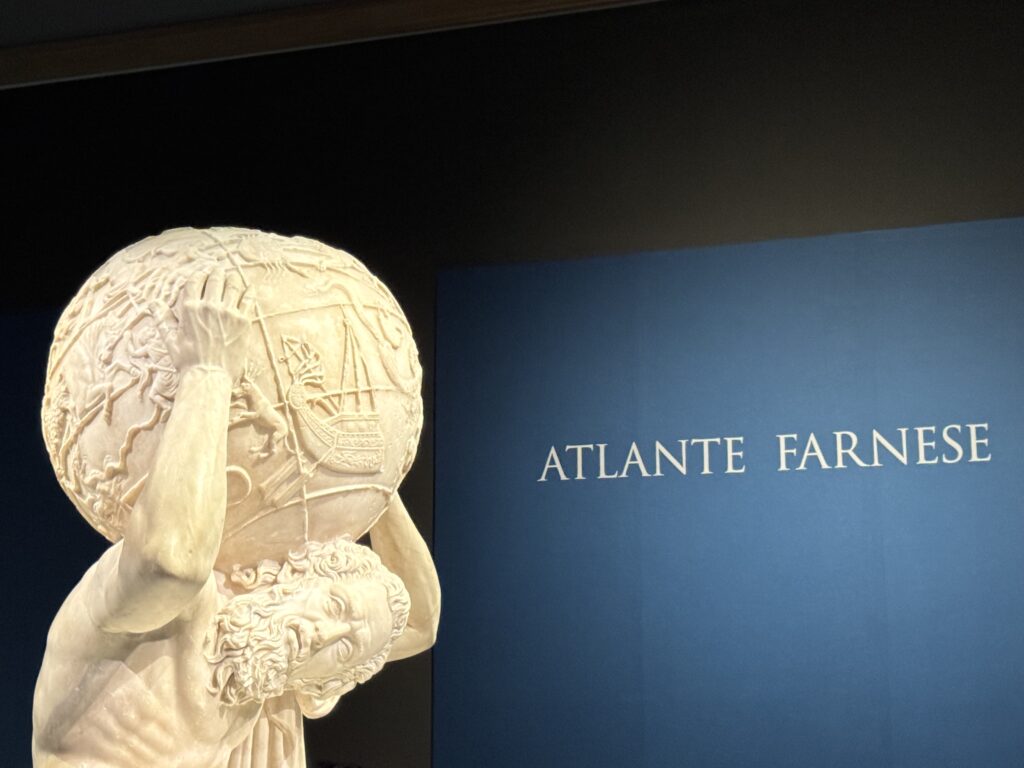

ファルネーゼのアトラスと文化資本 ― 博物館が生み出す知と信頼の循環

はじめに ― 古代の知が未来の万博に登場する意味 2025年に開催される大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、世界各国がそれぞれの知と文化を未来のビジョンとして提示する場として注目されています。その中でも、イタリア館の中... -

植物園の役割の変遷とは?― 薬草園から生物多様性・市民科学の拠点へ

はじめに ― 植物園という文化装置 現代社会では、都市化の進行とともに自然との距離が広がり、私たちは日常の中で植物に直接触れる機会を失いつつあります。その一方で、気候変動や生物多様性の喪失といった地球規模の課題が顕在化し、人と自然の関係を見... -

博物館はなぜ他館と連携するのか ― 協働が生み出す新しい価値と実践事例

他館連携の必要性 ― 単館運営の限界を超えて 博物館はこれまで、展示や教育普及、文化財の保存といった多様な機能を担いながら、地域社会に根ざした活動を展開してきました。しかし近年、社会や経済の構造変化が進むなかで、博物館を取り巻く環境は大きく... -

博物館経営とその意義 ― 公共性・効率性・文化的価値の調和をめざして

なぜ博物館経営を学ぶのか 現代の博物館は、教育・文化・観光・地域振興の拠点として社会の中に確固たる地位を築いています。展示や収蔵資料を通じて人々の知識と感性を育み、地域文化の継承や国際的な文化交流にも貢献しています。しかしその一方で、博物... -

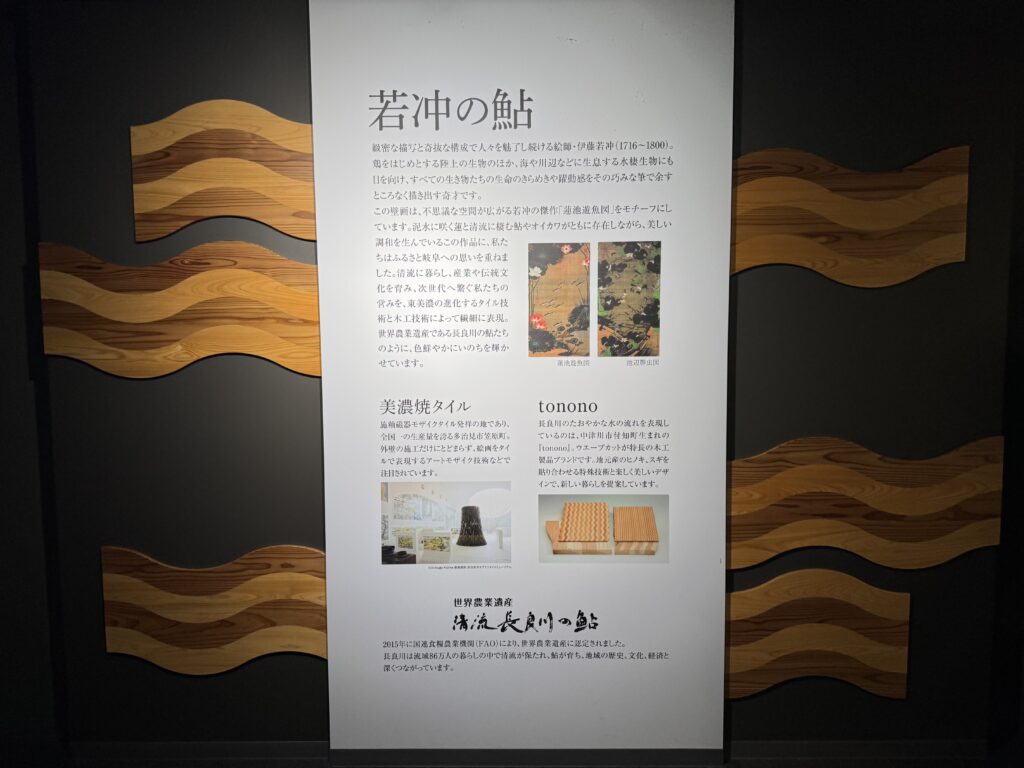

博物館と地域社会の連携 ― 文化と暮らしを結ぶ持続可能なパートナーシップ

はじめに ― 博物館と地域の新しい関係性 博物館はこれまで、収集・保存・研究・展示・教育という伝統的な機能を中心に発展してきました。しかし近年、その役割は社会の変化とともに大きく広がりつつあります。博物館は単なる文化資源の保管所ではなく、地... -

博物館の財政制度とは何か ― 公共性と持続可能性を支える仕組みを読み解く

博物館の財政制度とは何か 博物館経営を考えるうえで、最も基盤的でありながら見落とされがちな領域が「財政制度」です。展示や教育活動の成果は目に見えますが、それを支える資金の流れや制度的仕組みは普段ほとんど意識されません。しかし、どのように資... -

博物館の行政制度を理解する ― 指定管理者制度・PFI・コンセッション方式のしくみと事例

博物館の行財政制度とは? 行政制度と財政制度の違いと関係を解説 博物館経営を理解するうえで、最初に押さえるべきなのが「行財政制度」という枠組みです。行財政制度とは、博物館がどのように運営され、どのように資金を得て活動しているのかを定める制... -

博物館の職員とは誰か ― 組織と職能の変遷から考える人材の役割

はじめに ― 博物館は「人」で動いている 博物館は、展示や収蔵品そのものではなく、それを支える「人」の力によって動いています。館長、学芸員、教育担当、事務職員、施設維持、警備、ボランティアなど、多様な職員がそれぞれの専門性を発揮しながら、文... -

博物館の組織とは何か ― 官僚制から協働型マネジメントへ

博物館の組織を考える意義 ― 「制度」と「人間関係」のあいだに 博物館は文化財を保存・公開する施設として広く知られていますが、その本質は「人」と「制度」とが複雑に関わり合う組織体にあります。展示室で見る作品や資料の背後には、学芸、教育、保存... -

博物館PRとは何か ― マーケティングとの違いと信頼を築く広報戦略

はじめに ― なぜ「博物館PR」を考える必要があるのか 近年、博物館を取り巻く環境は大きく変化しています。来館者数の変動、運営財源の多様化、公共支援の減少など、従来の安定した経営基盤が揺らぐ中で、博物館には「社会との関係をどのように築くか」と... -

博物館ネットワークとは何か ― 連携・協働・制度が支える文化経営のしくみ

はじめに ― なぜ「博物館ネットワーク」が必要とされるのか かつて博物館は、収集・保存・研究・展示・教育という基本的な機能を、ひとつの施設の中で完結させることを理想としてきました。地域に根ざした専門館、自治体が運営する総合博物館、あるいは大... -

博物館の財務とは何か ― 公共性と持続可能性を支える経営の要

博物館の財務とは何か ― 経営の「見えない基盤」 博物館の財務は、単に会計処理や収支を管理するための仕組みではありません。展示や教育、保存といった活動の背後で、それらを持続的に支えるための「見えない基盤」として機能しています。どれほど理想的... -

博物館の成果の社会還元とは?― 成果を社会へ循環させる仕組みと英国のGLO・GSO・SROIから学ぶ評価モデル

博物館の成果の社会還元がなぜ求められるのか 近年、博物館は単に展示や資料保存を行う場ではなく、社会の変化に能動的に関わる公共機関として位置づけられるようになっています。かつては来館者数や展示件数といった数値的な成果が重視されてきましたが、... -

博物館のボランティアとは何か ― 理念・運営・国際的事例から考える参加のかたち

博物館におけるボランティアの意義と役割 博物館におけるボランティアは、単なる人的支援や補助的な存在ではなく、組織と社会をつなぐ重要な担い手です。展示や教育、研究といった活動が専門職によって支えられている一方で、ボランティアは市民の主体的な... -

若者参画が変える博物館経営 ― 友の会から共創型ミュージアムへの転換とは

はじめに:なぜ「若者と博物館の関係性」が問われているのか 近年、多くの博物館や美術館で、来館者層の高齢化が指摘されています。統計的にも、主要な来館者は40代以降に集中し、20代以下の割合は年々減少しています。しかし、若者が文化そのものから離れ... -

博物館の友の会とは何か ― 制度の仕組みと運営、そして未来へ

はじめに ― 博物館を支える「友の会」という仕組み 近年、博物館を取り巻く環境は大きく変化しています。行政による財政支援が縮小する一方で、地域社会や市民との協働を重視する動きが広がり、博物館は単に「展示を見る場所」から「社会に開かれた文化拠... -

博物館デジタルアーカイブ活用 ― Rijksmuseum × Smithsonianに学ぶ参加型アーカイブ

博物館デジタルアーカイブとは ― その意義と国際的潮流 博物館におけるデジタルアーカイブとは、資料を単に保存するための仕組みではなく、社会全体がその情報を共有し、活用するための知識基盤を指します。かつてのアーカイブは「記録を残すこと」を目的... -

危機管理と博物館経営の統合 ― 信頼と持続可能性を支える視点

博物館における危機管理とは ― リスクマネジメントと経営の関係 博物館における危機管理とは、災害や事故などの突発的な事態に対処するだけでなく、組織全体が直面するあらゆるリスクを事前に把握し、その影響を最小限にとどめるための体系的な取り組みを... -

博物館マーケティングにおけるSTP分析 ― 「誰に・何を・どう伝えるか」で描く戦略設計

博物館におけるマーケティングとSTP分析の意義 近年、博物館は単に資料を展示する場ではなく、社会と文化をつなぐ学びと対話の拠点としての役割を期待されています。しかし、来館者数の減少や財政的制約、支援者層の固定化といった課題は依然として深刻で... -

博物館マーケティングの進化 ― 交換から関係へ

博物館マーケティングとは ― 意味と重要性を理解するために 「博物館マーケティング」という言葉を聞くと、多くの人は宣伝や集客の手法を思い浮かべるかもしれません。しかし、博物館におけるマーケティングは、単に来館者を増やすための販売促進活動では... -

初めて学ぶ博物館の経営戦略 ― 戦略計画から考える組織づくり

経営戦略とは何か ― 方向性を定める思想 経営戦略とは、組織がどのような方向に進み、どのような価値を社会に提供していくかを定める 根本的な考え方です。単に利益を追求するための手段ではなく、組織の存在意義を明確にし、 その理念を具体的な行動に結... -

博物館の経営戦略の本質とは ― 学び続ける組織が未来をつくる

はじめに:なぜ今、博物館に「経営戦略」が必要なのか 近年、博物館を取り巻く環境は大きく変化しています。来館者の行動や価値観は多様化し、オンライン展示やデジタル学習プログラムの普及によって、従来の展示中心の運営だけでは十分な社会的存在感を保... -

博物館の中期計画とは何か ― 制度・実務・評価・持続可能な経営までを体系的に解説

中期計画とは何か ― 博物館経営における基本概念 博物館における「中期計画」は、単年度の業務計画を越えて、複数年の視点で運営方針と成果目標を体系化する経営文書です。これは行政手続きにとどまらず、限られた人員・資金・施設を戦略的に配分し、公共... -

博物館メンバーシップとは?制度の仕組み・特典・価値をやさしく解説

博物館メンバーシップとは何か 博物館メンバーシップは、単なる「入館無料の特典」や「会員証の発行」にとどまらず、博物館と来館者との関係を深めるための重要な仕組みです。一般に「博物館 メンバーシップ」と聞くと、割引やイベント参加などのサービス...