動物園に求められる「保全」の役割とは

動物園は現代社会において、ますます多様な役割と社会的責任を担う存在へと進化しています。かつては王族や上流階級の「見世物」やコレクション施設として始まった動物園ですが、20世紀後半以降、生物多様性の危機や絶滅危惧種の増加、さらには動物福祉への社会的関心の高まりとともに、その使命や意義が大きく変化してきました(Ryan & Saward, 2004)。今日、動物園の役割は「保全」「教育」「研究」「娯楽」という四本柱に整理され、とくに「生物多様性の保全」は国際的にも最重要課題と位置づけられています。

まず、動物園の保全活動には複数の側面があります。代表的なのは、希少種・絶滅危惧種の飼育や繁殖プログラムです。多くの動物園は国際的なネットワーク(例:EEP、SSPなど)に参加し、種の保存・遺伝的多様性の維持に取り組んでいます。さらに、人工繁殖技術や遺伝子管理の進歩により、動物園発の「野生復帰プロジェクト」も徐々に成果を上げており、保全現場と連携したグローバルな取り組みが拡大しています(Chiew et al., 2019)。こうした活動は、野生生物の減少や生息地破壊が進行する現代において、動物園が果たしうる社会的意義のひとつといえます。

一方、動物園のもうひとつの重要な保全機能が「教育的役割」です。動物園は都市住民や子どもたちが直接動物と出会い、自然や生態系、種の多様性の大切さを学ぶ「環境教育の場」として期待されています。展示や解説プログラム、体験型イベントを通じて、来園者の保全意識や環境配慮行動を喚起することが目指されています(Ryan & Saward, 2004)。とくに近年では、単なる情報提供ではなく、「行動変容」までを視野に入れた教育プログラムの開発が重視され、効果測定やフォローアップ調査も盛んに実施されています(Smith, Broad & Weiler, 2008)。

このような現代動物園の「保全」志向は、エコツーリズムという新たな潮流とも深く関わっています。動物園は自然保護区や国立公園と並び、都市生活者にとっての「自然観察の代替施設」として機能してきました。その一方で、娯楽性や見せ方の演出と、動物福祉や保全教育とのバランスが常に問われてきました。来園者の主目的が「娯楽」や「癒し」にある場合、保全意識をどのように喚起し、持続的な行動へと結びつけるかは、動物園経営の重要な課題とされています(Ryan & Saward, 2004)。また、動物園をめぐる社会的評価も、「種の保存」や「教育機関」としての役割を十分に果たしているか、経営の透明性や公共性をどれだけ高められるかが問われています。

現代の都市型動物園は、単に動物を見せる場所ではなく、人々が自然とのつながりや生物多様性の価値に気づく「インターフェース」として機能することが期待されています。そのためには、動物福祉と保全教育の両立、収益性や娯楽性とのバランス、そして社会的説明責任やガバナンスの強化など、多くの複合的課題に戦略的に向き合う必要があります。動物園が真に「保全」に貢献する社会的拠点となるには、科学的根拠に基づく実践と、来園者一人ひとりの意識と行動を変えるための地道な取り組みが求められているといえるでしょう(Ryan & Saward, 2004; Chiew et al., 2019)。

動物園の来園者は「保全」をどう感じているのか

動物園への来園動機と期待

動物園は多くの人にとって身近なレジャー施設であり、来園者の主な目的は「家族や友人と楽しむこと」や「動物を間近に観察すること」にあります。特に小さな子どもを連れた家族連れや、非日常の癒しを求める都市住民にとって、動物園は「日常から離れて自然を感じる場所」「思い出づくりの場」としての性格が色濃く出ています。その一方で、動物園には「教育」や「保全活動」の役割も期待されており、現代社会では単なる娯楽施設にとどまらず、多様なミッションを果たすことが求められています(Ryan & Saward, 2004)。

しかし、実際の来園者調査では、「動物園の主な目的は何か」と問われた際に、「動物福祉」や「環境保全」といった回答は必ずしも多数派ではなく、多くは「動物を見たい」「子どもと遊びたい」といった娯楽性が上位に挙がる傾向があります。来園者層としてはリピーターも多く、動物園は「繰り返し訪れたくなる場所」として地域コミュニティに根付いている側面も持っています。つまり、動物園には「保全」や「教育」への社会的期待と、実際の来園者動機との間にギャップが生じているのが現状です(Ryan & Saward, 2004)。

来園体験がもたらす意識や態度の変化

動物園の役割が「保全教育」へとシフトしてきた背景には、来園者に対して「知ること・感じること」を通じた意識変化をもたらす機能への期待が大きくあります。実際に、多くの研究で、動物園を訪れた後に動物や自然への関心・理解が高まったという声が挙がっています。とりわけ、動物の生き生きとした行動や、飼育員による分かりやすい解説、体験型プログラムなどは、来園者の共感や知識の深化に寄与しています(Smith, Broad & Weiler, 2008)。

また、動物との「感情的なつながり」や印象深い展示体験は、来園者が自然環境や生物多様性の保全について自分ごととして考える契機となりえます。特に子どもたちにとっては、目の前で動く動物を見ることで「興味関心」が生まれ、それが将来的な行動変容(例:ゴミの分別や節電、募金への参加など)につながることもあります(Chiew et al., 2019)。

「見ること」と「知ること」のギャップ

一方で、動物園の展示やプログラムが「来園者の行動変容」や「保全活動」へ直接的につながるかというと、現状は必ずしも十分ではありません。多くの来園者は展示の「見やすさ」や動物の「アクティブさ」など、体験の快適性を重視しており、解説サインや保全に関する教育プログラムへの関心は限定的です(Ryan & Saward, 2004)。

そのため、動物園側が保全や動物福祉をテーマに情報発信していても、来園者が深く受け止めずに帰ってしまうケースが少なくありません。研究でも、来園直後は意識や知識の変化がみられるものの、時間が経つと元に戻る傾向や、実際の生活行動まで踏み込むにはさらなる工夫や継続的アプローチが必要とされています(Smith, Broad & Weiler, 2008)。

来園者意識と動物園の保全的役割のすれ違い

このように、動物園の「保全」や「教育」への社会的期待と、来園者の実際の行動や関心との間には明確なすれ違いが存在します。来園者の多くは「動物園は教育や保全の場であるべき」と認識しながらも、現実には「楽しい体験」や「非日常感」を優先している場合が多いのです。

動物園が本当に社会的な保全拠点となるためには、こうした来園者の多様なニーズや動機を理解したうえで、いかにして「保全」の重要性を自分ごととして伝え、具体的な行動変容を促していくかが今後の最大の課題です。そのためには、来園体験の設計、情報発信の手法、行動科学を活用したコミュニケーション戦略など、多角的な取り組みが求められています(Ryan & Saward, 2004; Smith, Broad & Weiler, 2008; Chiew et al., 2019)。

動物園訪問は保全意識や行動変容につながるのか

来園直後の意識・態度変容の実態

動物園に訪れる多くの来園者は、展示されている動物や飼育スタッフによる解説イベントを通じて、「生物多様性の危機」や「絶滅危惧種保全の重要性」といった新たな知識を得るだけでなく、自然環境や動物福祉への意識が高まる経験をしています。特に、インタープリテーション(解説活動)やストーリーテリングを伴った飼育員のトークは、来園者の心に残る印象的な体験となりやすく、展示だけでは伝わりにくい「動物と人間とのつながり」や「自然への共感」を醸成します(Smith, Broad & Weiler, 2008)。動物園を訪れた直後は「自然環境を守ることの大切さを感じた」「家でリサイクルや節電など小さなことから始めようと思った」といった前向きな態度変容が多くの来園者に見られ、保全意識の向上や知識の深化が一時的に生じていることが明らかです。

このような短期的な意識変化は、展示内容の工夫や感情的なインパクトの強さによって左右される傾向があります。たとえば、絶滅危惧種や保全活動の現場を紹介するパネル展示、動物との距離を感じさせない体験型イベント、家族で参加できるワークショップなどは、来園者の学びと共感をより深める効果が期待されています。さらに、動物園が開催する特別イベントやガイドツアーでは、来園者が「自分自身の行動が保全につながる」ことを実感しやすい仕掛けが多く盛り込まれています。

長期的な行動変容の現実

一方で、こうした来園直後の高い保全意識や行動意欲が、現実の生活でどこまで持続するか、また具体的な「行動変容」にまで至るかは、依然として多くの課題を抱えています。多くの実証研究では、動物園訪問後すぐは「自然保護への関心が高まった」「具体的な保全行動を始めてみたい」といった前向きな態度が見られるものの、数週間から数ヶ月が経過すると、その効果が薄れていく傾向が繰り返し確認されています(Smith, Broad & Weiler, 2008)。特に、実際の保全行動(例:リサイクルの徹底、寄付やボランティア活動への参加、日常生活での環境配慮行動など)まで持続的に移行する来園者は、全体のごく一部にとどまるという調査結果が報告されています。

たとえば、ある動物園の調査では、来園直後に「今日からリサイクルにもっと取り組みたい」と回答した来園者のうち、半年後のフォローアップ調査で実際に新しい行動を継続していた人は非常に限られていました。こうした現象は、知識や感動だけでは人の行動は変わりにくいという、教育・行動科学の研究と軌を一にしています。「いい話を聞いた」「共感した」で終わってしまい、日常生活での行動変容や習慣化まで至るためには、さらなる工夫や仕掛けが必要であることが示唆されます(Smith, Broad & Weiler, 2008)。

行動科学から見た「変容」の条件

それでは、動物園が来園者の保全意識を一時的なものにとどめず、具体的な行動変容やライフスタイルの変化へとつなげるには、どのような工夫が求められるのでしょうか。行動科学や教育心理学の観点からは、「感情的共感」「繰り返しの働きかけ」「実践可能なアクションの提示」などがカギとされています(Chiew et al., 2019)。たとえば、動物園の体験をきっかけにした来園者に対し、定期的なフォローアップ(メールマガジン、SNS、イベント案内など)を行うことで、保全行動の継続的なモチベーション維持が期待できます。

また、来園者自身がその場で「できる小さな行動」(例:その日から実践できるエコアクション、保全団体への簡単なサポート方法など)を具体的に提案したり、園内外で保全活動に参加できる仕組みを用意することも有効です。さらに、家族や地域コミュニティと連携したプログラムの展開は、個人の行動変容を社会的なうねりへと発展させる可能性を秘めています。単なる知識提供や啓発活動にとどまらず、来園者一人ひとりの「自分ごと感」を高めるコミュニケーションが、保全活動の実効性を大きく左右します(Chiew et al., 2019)。

動物園が社会に与える保全的インパクトの再評価

動物園が本当に社会全体における保全意識や行動変容を促進する拠点となるためには、単発的な教育イベントや展示体験だけでなく、長期的・継続的な取り組みが欠かせません。近年は、リピーター向けのプログラムやボランティア制度、園内外での地域連携イベントなど、「動物園と来園者のつながりを維持する仕組み」が注目されています。複数回の来園体験や家族ぐるみでの参加によって、保全意識や具体的な行動が定着するケースも増えてきました。

今後、動物園が真に社会的インパクトを高めていくためには、「知識の伝達」だけでなく、「感情の共鳴」「継続的な行動支援」「社会的ネットワークとの連携」といった多角的な戦略が不可欠です。保全活動を「自分ごと」として捉えられる来園者を増やし、日常の小さなアクションを社会全体に広げていくためにも、動物園は教育・コミュニティ・経営の枠を超えたイノベーションが求められています(Smith, Broad & Weiler, 2008; Chiew et al., 2019)。

動物園が保全活動を成功させるための条件と今後の展望

保全教育を意識した展示・プログラム設計

動物園が社会的に意義ある保全活動を実現するためには、展示や教育プログラムの設計段階から「保全教育」の視点を一貫して取り入れることが不可欠です。従来の動物園では「動物を見せる」こと自体が主目的となっていましたが、現代の動物園には「知識を深め、行動変容につなげる」展示や体験が求められています。たとえば、絶滅危惧種の現状や生態系のつながりを来園者自身が実感できるストーリーテリングや、インタラクティブな展示、体験型ワークショップなどは、来園者の学びと保全意識の向上に大きく貢献します(Smith, Broad & Weiler, 2008)。

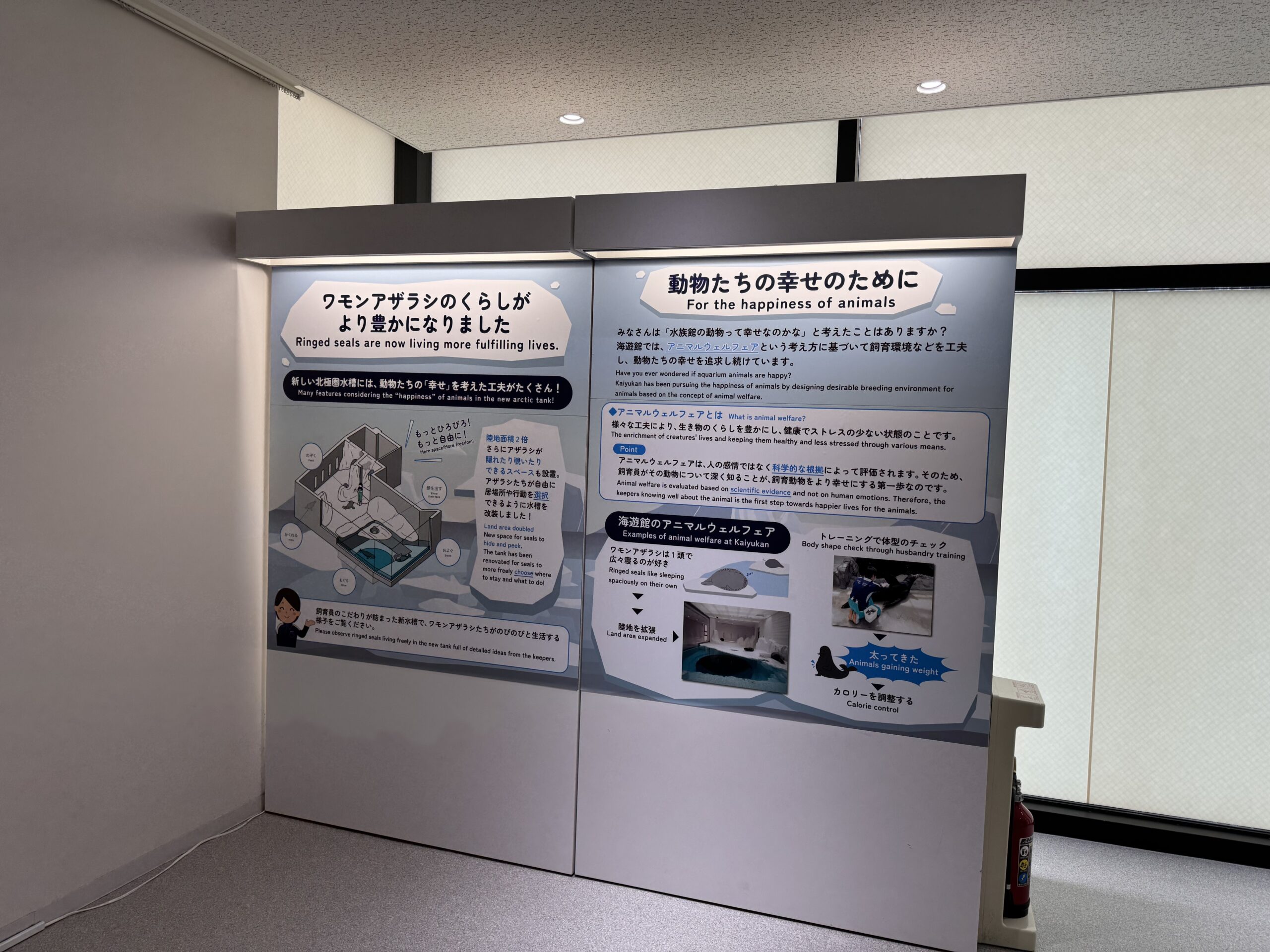

また、動物園における教育プログラムでは、単なる情報提供や知識の伝達ではなく、「参加・体験・対話」を通じて来園者自身が自分ごととして保全を考えられるようにすることが重要です。たとえば、来園者が自ら調査活動に参加したり、動物の暮らしや生態を観察する市民科学プログラムは、保全活動への理解と関心を深める効果があります。さらに、展示設計の観点からは、動物福祉(アニマルウェルフェア)を損なうことなく、動物本来の行動を引き出す展示や環境エンリッチメントを重視し、「見るための展示」から「動物の幸せと学びを両立する展示」へ進化させることが大切です。

行動変容を促すコミュニケーション戦略

動物園の来園者に一時的な保全意識向上だけでなく、持続的な行動変容をもたらすには、感情的共感を重視したコミュニケーション戦略が不可欠です(Chiew et al., 2019)。特に、飼育員やスタッフによるストーリーテリング、動物個体ごとの物語、保全活動の現場を紹介する解説は、知識だけでなく感情的な印象を強く残します。こうした体験が、来園者の保全行動やライフスタイルの変化につながる大きなきっかけになります。

さらに、継続的な来園やフォローアップを促す仕掛けも重要です。リピーター向けイベント、オンラインでの情報発信やSNS活用、会員制度など、来園者が動物園との関わりを継続できる導線を整備することで、学びの定着と行動変容を促すことができます。実際の保全行動(例:エコバッグ持参、ゴミの分別、寄付・ボランティアへの参加など)に結びつく「小さなアクション」の提案や、その成果を見える化することで、個人の意識変容から社会的インパクトへと波及効果を広げていくことが期待されます。

社会的ネットワークと地域連携

動物園が持続的に保全活動を推進し、社会全体に影響を与えるためには、園内だけでなく外部の多様なアクターと連携することが不可欠です。学校教育や地域団体、他の博物館や科学館、行政・企業との協働プログラムを通じて、保全教育や環境学習の裾野を広げることができます。特に、地域住民を巻き込んだボランティア制度やコミュニティベースのプロジェクトは、動物園の社会的な信頼性や活動基盤を強化する上で重要な役割を果たします(Chiew et al., 2019)。

また、都市の生態系ネットワークの一部として動物園が積極的な役割を担うことで、地域全体の自然環境や生物多様性の保全につながります。例えば、周辺の公園・緑地との連携、生態系ネットワークの創出、地域ぐるみの環境イベントの開催など、都市環境における保全モデルを示す存在になることができます。動物園は、教育・研究・保全・地域づくりを融合させる社会的ハブとしての価値がますます高まっています。

経営課題と説明責任

動物園が社会的な保全拠点としての役割を強化していくには、経営基盤の安定化と透明性の確保、説明責任の徹底が不可欠です。収益性の確保と公共性・社会的価値の両立は簡単ではありませんが、信頼性の高いガバナンス体制、活動内容や成果の積極的な情報公開が求められます(Smith, Broad & Weiler, 2008)。また、保全活動や教育プログラムがどのような効果を上げているか、来園者や社会に対して明確に伝えることも極めて重要です。

今後、動物園がより強固な社会的信頼を築き、持続可能な保全活動を展開するためには、経営と社会的価値の両立を図りつつ、来園者や市民との「双方向の対話」を重視する姿勢が欠かせません。説明責任の履行を通じて、動物園は単なる娯楽や教育施設を超えた「未来志向の社会的インフラ」へと進化していくことが期待されています。

まとめと今後の課題

動物園は保全にどこまで貢献できるのか

これまでの実証研究や現場での実践を踏まえると、動物園は生物多様性の保全や絶滅危惧種の維持、環境教育の普及など、さまざまな側面で重要な役割を果たしています。とりわけ、来園者が動物や自然環境について直接学び、保全意識を高める場としての意義は大きいです。一方で、保全意識の向上が必ずしも持続的な行動変容に直結しないという限界も繰り返し指摘されています(Smith, Broad & Weiler, 2008; Chiew et al., 2019)。動物園が「知識の伝達」だけでなく、「感情的共感」や「小さな行動」の積み重ねを通じて社会全体の変化を生み出すためには、教育・展示・コミュニケーションの工夫が今後ますます重要になっていきます。

今後の課題と展望

今後の動物園には、より行動変容を促す教育プログラムや展示手法の革新が求められています。たとえば、参加型・体験型の展示、ストーリーテリングを通じたメッセージ発信、地域連携型の保全活動など、多様なアプローチが期待されています。また、動物福祉と保全活動、経営の持続可能性、社会的説明責任といったさまざまな要素をバランス良く両立するマネジメント力も不可欠です。デジタル技術の活用や地域社会とのネットワーク拡大も、これからの動物園の新たな展望として注目されています(Smith, Broad & Weiler, 2008; Chiew et al., 2019)。

なお、動物福祉と展示のバランス、そして動物園経営における現代的な課題についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事も参考になります。

参考文献

- Chiew, F., Hemsworth, P. H., Coleman, G. J., & Sherwen, S. (2019). Measuring the impact of a single visit to a zoo on long-term conservation behaviour and knowledge retention. Frontiers in Psychology, 10, 1746.

- Ryan, C., & Saward, J. (2004). The zoo as ecotourism attraction – Visitor reactions, perceptions and management implications: The case of Hamilton Zoo, New Zealand. Journal of Sustainable Tourism, 12(3), 245–266.

- Smith, L., Broad, S., & Weiler, B. (2008). A closer examination of the impact of zoo visits on visitor behaviour. Journal of Sustainable Tourism, 16(5), 544–562.