博物館経営論– category –

-

博物館の評価の新たな視点 ―「関係性」「システム志向」「ポジティブ評価」の導入と実践 ―

博物館評価の進化 ― 今なぜ評価の再設計が必要なのか 博物館評価は、これまで主に来館者数やアンケートによる満足度調査など、数値データを中心とした従来型の方法が主流となってきました。こうした評価方法には、成果や課題を客観的に可視化できるという... -

子どもと博物館:どうしたら来たくなる?家族・学校・社会でつなぐ来館増加の実践策

なぜ今「博物館 子ども 集客」が重要なのか 子どもの博物館利用をめぐる状況は、この数年で大きく変化しています。少子化や社会全体のライフスタイルの多様化、さらにコロナ禍による一時的な行動制限などの影響も重なり、子どもを含む家族の来館機会がこれ... -

博物館経営の意義 ― 公共性と持続可能性の視点から

博物館経営の意義とは ― 本記事の目的と背景 現代社会における博物館の位置づけ 博物館は、文化財や資料を保存・展示するだけでなく、社会教育や知識の継承といった役割も担っています。こうした多面的な活動を通じて、地域や社会全体に対して価値を提供す... -

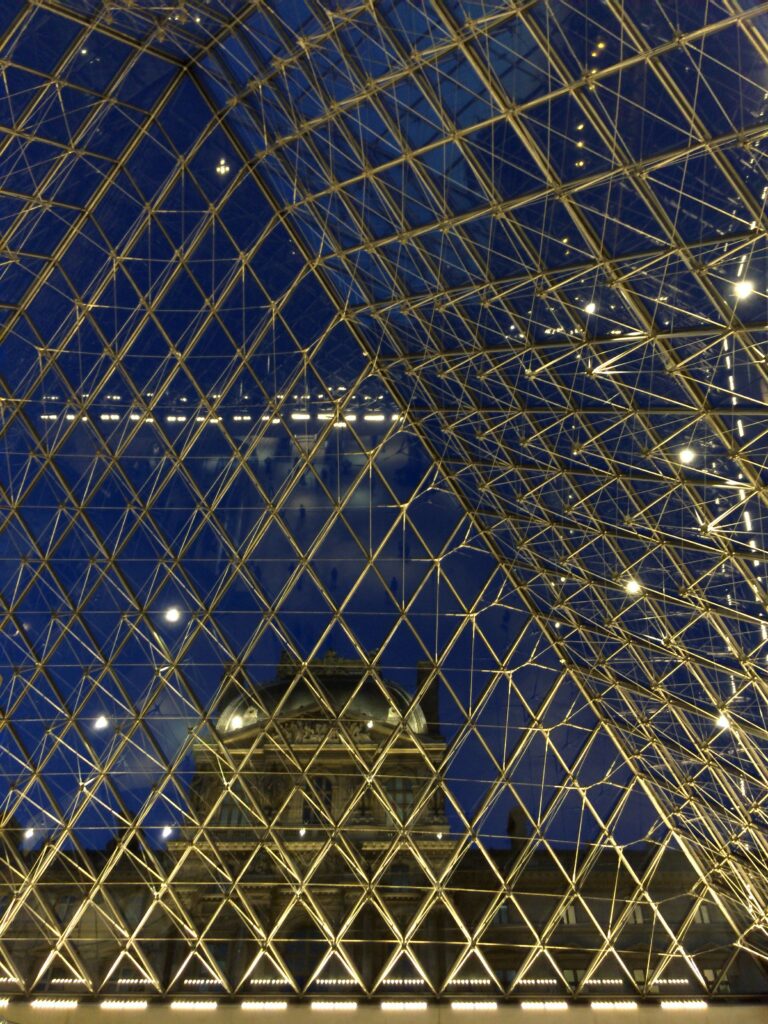

博物館建築の中核とは何か ― 展示・コレクション・教育プログラムを活かす設計原則

展示・コレクション・教育が博物館建築の中核となる理由 博物館建築における「中核」とは何か 博物館建築を計画する際、単に物理的な建物を設計するのではなく、「何を実現するための空間なのか」という根本的な問いから出発する必要があります。とりわけ... -

動物園におけるアニマルウェルフェアとは ― 福祉と展示のあいだで揺れる経営課題

動物園とアニマルウェルフェア ― なぜいま注目されているのか 現代の動物園は、単なる娯楽施設や動物の展示場ではなく、教育・研究・保全・福祉といった多面的な役割を担う存在として再定義されつつあります。こうした変化の中で、特に注目を集めているの... -

博物館建設プロジェクトのチームづくりとは ― 成功の鍵を握る組織体制とプロジェクト推進委員会の設計

博物館建設プロジェクトとチーム体制の重要性 博物館の建設とは、単に新たな建物を整備するだけでなく、組織の将来像を具現化する重要な転換点です。このようなプロジェクトは数十年単位での影響を及ぼすものであり、その成否は計画初期段階での組織体制と... -

博物館の経営資源とは何か ― ヒト・モノ・カネ・情報で読み解く戦略的資源管理の実践

博物館の経営資源とは ― 本記事の目的と重要性 博物館経営と経営資源の関係性 博物館の経営資源とは、博物館がその使命や社会的役割を果たすうえで不可欠な「ヒト・モノ・カネ・情報」など、多様なリソースの総称です。現代の博物館経営では、限られた資源... -

博物館建設プロジェクト成功の秘訣 ― はじめての計画と組織体制づくり

博物館建設プロジェクトの計画と組織体制 博物館建設プロジェクトへの社会的関心と最新動向 近年、国内外で新たな博物館建設や既存施設のリニューアルが活発化しています。地域創生や観光振興、教育・文化政策の推進など、さまざまな社会的要請を背景に、... -

博物館のX(旧Twitter)運用戦略 ― 実務で役立つ3つのエンゲージメント視点

X運用に迷う博物館が抱える3つの課題とは SNSを活用した広報やコミュニケーションは、博物館にとっても当たり前の業務になりつつあります。一方で、X(旧Twitter)を今も活用すべきかどうか、判断に迷う現場も少なくありません。フォロワー数の伸び悩みや... -

博物館のInstagram運用は来館者が主役 ― 投稿行動から考える展示・広報戦略の再設計

博物館のInstagramは誰のためにあるのか? 近年、多くの博物館がInstagramをはじめとするSNSを活用し、展覧会情報や館内風景、学芸員のコメントなどを発信しています。これらは、来館者との接点をつくる重要な広報手段として位置づけられていますが、一方... -

企業アートコレクションとは何か? ― ブランド戦略・文化支援・サステナビリティと結びつく企業の象徴資産

導入:企業アートは「資産」か「戦略」か? 会議室やエントランスに飾られた一枚の絵画は、企業の印象を左右する象徴的な存在です。それが抽象画であれ具象画であれ、来訪者や社員はそのアート作品を通して、企業の価値観や文化的志向を無意識のうちに感じ... -

博物館ファンドレイジングの実務戦略 ― 支援者との信頼構築と社会的シグナリングの視点から

はじめに:博物館におけるファンドレイジングの現在地 近年、多くの博物館が運営資金の多様化を迫られています。公的補助金の削減や、入館者数の不安定さが続く中で、館の持続可能性を支えるための戦略的手段として「ファンドレイジング」は注目を集めてい... -

博物館は文化観光の中核となるか ― 経験価値と観光戦略の交差点を探る

はじめに:なぜ今「文化観光」と博物館なのか 近年、「文化観光」という言葉が改めて注目を集めています。国連世界観光機関(UNWTO)や日本の観光庁などが推進する観光政策においても、単なる観光消費から地域の文化的価値を深く体験する方向へとシフトが... -

リピーターはどうすれば増えるのか ― 博物館がすぐに実践できる再訪戦略5選

リピーターは博物館経営の生命線 博物館にとって来館者数は重要な指標ですが、それ以上に注目すべきなのが「どれだけの人が再び訪れてくれるか」という点です。多くの博物館では、広報や展示の工夫によって一定の新規来館者を集めることに成功していますが... -

博物館経営におけるリーダーシップとは何か ― 二重能力と公共性の視点から考える

はじめに:なぜ今、博物館にリーダーシップ論が必要なのか 近年、博物館を取り巻く経営環境は大きく変化しています。少子高齢化や地域人口の減少、行政予算の縮小といった社会構造の変化に加え、来館者の価値観や行動様式も多様化しています。また、パンデ... -

博物館の集客戦略とは何か ― 理論と実例から読み解く来館者を惹きつける仕組み

はじめに:なぜ今「集客」が博物館経営の要なのか 「博物館が人を集める時代は終わったのか」。コロナ禍を経た現在、多くの博物館がこの問いと向き合っています。入館者数の急減、ライフスタイルの変化、観光動向の多様化など、来館行動を取り巻く前提が大... -

博物館とAIの現在地 ― 来館者体験・展示支援・意味生成の視点から考える

はじめに:なぜ今「博物館とAI」なのか? 近年、AI技術の急速な進展は、私たちの社会や日常生活に大きな影響を及ぼしています。特に、ChatGPTなどの生成AIの登場以降、教育、医療、行政など幅広い領域でAIの活用が進められており、その波は文化施設や博物... -

博物館と子どもの社会参加 ― ソーシャルアクションを生み出す参加型教育の実践

はじめに:なぜ今「博物館と子どもの社会参加」が重要なのか これまで子どもは、社会のなかで「保護される存在」として語られてきました。学校教育や家庭環境においても、子どもは学びの受け手であり、大人が用意した枠組みの中で行動する対象とされてきた... -

博物館のコストマネジメントとは何か ― 質を損なわない財務戦略の設計と実践

はじめに:博物館の財政的課題と「質を損なわない」コスト管理の重要性 博物館は、文化や知の継承を担う公共的な施設として、その存在意義が広く認識されています。しかし、その一方で、経済的な基盤は決して強固とはいえません。多くの博物館は、公的助成... -

博物館の連携とは何か ― 成功する協働戦略とマネジメントの実践

なぜ今、博物館に「連携」が求められているのか? 近年、博物館が単独で持続的に運営を続けていくことが難しくなってきていると言われています。公的資金の減少や社会的ニーズの多様化に直面するなかで、多くの館が自館だけでは限界を感じるようになり、さ... -

博物館のファンドレイジング戦略とは何か ― 寄付文化を育み、支援を引き出す組織のあり方を探る

はじめに:なぜ支援が集まる博物館とそうでない博物館があるのか 近年、クラウドファンディングや寄付サイトを活用した博物館の資金調達事例が注目を集めています。展覧会の開催費用や文化財の修復資金、地域との連携プロジェクトなど、目的はさまざまです... -

博物館の会員をどう増やすか ― メンバーシップ戦略の設計と実践

はじめに:なぜ今、会員制度を見直すべきなのか 現代の博物館は、来館者の多様化や価値観の変化に直面しています。展示やイベント単体では来館動機を維持しきれず、一過性の関係にとどまる傾向が強まっています。また、文化施設の選択肢が増える中で、来館... -

博物館のファシリティマネジメントとは何か ― 空間・建物・持続可能性を支える経営視点

はじめに:なぜ「施設の経営」が博物館に必要なのか 博物館という言葉から、まず思い浮かぶのは展示室に並ぶ貴重な資料や専門知識をもつ学芸員の姿、あるいは静かな空間で文化に触れる来館者の体験かもしれません。しかし、それらの文化的活動を支えている... -

口コミで選ばれる博物館とは?― 来館者の体験とレビューから読み解く評価のかたち

はじめに:来館者の声が未来の来館を決める時代に SNSやレビューサイトの普及により、博物館を訪れた人々の体験がリアルタイムで発信され、他の潜在的な来館者に大きな影響を与えるようになってきました。こうした口コミ(Word of Mouth)は、以前からマー... -

来館者中心の博物館とは何か ― マーケティング戦略で変わる関係性と体験のかたち

はじめに:なぜ来館者中心の発想が必要なのか 博物館に足を運んでもらうために、日々さまざまな工夫が凝らされています。しかし、どれだけ準備を重ねても、来館者の反応が思うように得られないと感じたことはないでしょうか。展示内容を充実させ、広報にも... -

ポジショニングとブランド構築 ― 競争環境における博物館の個性とは

はじめに:なぜ「個性」が重要なのか 「博物館に“ブランド”など必要なのだろうか」。そう感じる方も少なくないかもしれません。博物館は公共の文化施設であり、商品やサービスを売る営利企業とは異なる存在です。学術的な信頼性や文化的価値の発信こそがそ... -

博物館マーケティングの全体像とは何か ― 集客・来館者体験・リピーター戦略から考える持続的経営モデル

はじめに ― 集客は“目的”ではなく“関係づくり”の入り口 博物館の現場にいると、しばしば「もっと来館者を増やせないか」「○万人を目標に」といった声を耳にします。とりわけ予算獲得や行政報告の場面では、来館者数が経営の“成果”として重視されがちです。... -

博物館の健全な財務管理とは何か ― 公共性と持続可能性を支える仕組み

はじめに:なぜ財務管理が博物館にとって重要なのか 博物館における財務管理は、単に収支の記録や会計の処理を行うだけの技術的な業務ではありません。それは、博物館が掲げるミッションを長期的に実現していくための「経営基盤」として、不可欠な役割を果... -

博物館の予算策定とそのプロセス ― 計画から評価までの流れ

はじめに:なぜ博物館の予算が重要なのか 博物館における「予算」という言葉から、多くの人がまず思い浮かべるのは、支出の帳簿や会計処理といった、数値管理の側面かもしれません。たしかに、財務管理は組織運営に不可欠な要素です。しかし、博物館のよう... -

博物館の危機管理 ― リスクに備える組織的アプローチ

はじめに 博物館は一般に、静かで安全な場所という印象を持たれることが多いです。実際、多くの人にとって博物館は穏やかな環境の中で知的な刺激を受けられる空間であり、喧噪や危険とは無縁に見えるかもしれません。しかしその一方で、博物館の内部には常... -

博物館の入場料が無料だと何が良いのか? ― メリット・課題・制度から考える

はじめに:なぜ「無料」は議論の的になるのか 博物館における「入場無料」は、世界中で繰り返し議論されてきたテーマのひとつです。文化芸術へのアクセスをすべての人に開かれたものとするために、入館料を撤廃するという取り組みは、多くの国や地域で公共... -

博物館は誰に向けて語るのか ― 利用者との関係を深めるPRとマーケティング戦略

はじめに:利用者との関係を再構築する必要性 かつての博物館は、知識や文化財を一方向的に提示する場として位置づけられ、来館者は展示された情報を静かに受け取る存在とされていました。コミュニケーションの流れは、学芸員や専門家から一般来館者へと向... -

博物館の市民参画としての友の会 ― 支援者との関係性から考える会員制度の価値

はじめに ― なぜ「友の会」に注目するのか 近年、博物館は単なる展示と収蔵の場から、地域社会との関係性を重視する「開かれた文化拠点」へと変容しつつあります。市民と共に学び、語り合い、文化を共有していく存在として、博物館の役割はより多様で重層... -

博物館の人事マネジメントとは何か ― 課題と解決策から考える持続可能な組織づくり

はじめに:なぜ今、人事マネジメントが問われるのか 近年、博物館の経営をめぐる議論において、「制度の整備」や「施設の再編」といったハード面の施策だけでなく、人の働き方や職場の文化に目を向けた人事マネジメントの重要性が、あらためて注目されつつ... -

博物館の評価とは何か ― 成果を測り、次へ活かす視点

はじめに:なぜ今「評価」が求められているのか 経営計画は、博物館のミッションやビジョンを実現するための具体的な道筋を示す「設計図」です。しかし、どれほど綿密に策定された計画であっても、それが現実に機能しているのかどうかを確認し、次に活かし... -

博物館スタッフの役割と配置 ― 職責と専門性から考える

はじめに:なぜ今、博物館スタッフの職責と専門性を考えるのか 博物館という組織は、展示や教育活動、収蔵資料の管理、地域との連携など、さまざまな機能を果たしています。これらの活動は、館長や学芸員だけでなく、教育担当者、事務職員、技術スタッフ、... -

博物館の組織構造とは何か ― 人と階層から読み解く経営のしくみ

導入:なぜ「人と階層」を理解する必要があるのか 博物館が策定するミッションやビジョン、さらには経営戦略や中長期的な計画は、紙の上に描かれただけではその力を十分に発揮することはできません。それらを実際に動かし、来館者との接点や社会的な価値へ... -

博物館の経営計画とは何か ― 戦略を動かす設計図

はじめに:戦略と計画のつながりを問い直す どれほど明快な戦略を掲げても、それが組織の動きにつながらなければ意味を持ちません。博物館においても同様で、ミッションやビジョンを明文化し、「私たちは何のために存在するのか」「何を目指しているのか」... -

博物館の経営戦略とは何か ― 公共性と持続可能性を両立するための道筋

はじめに:なぜいま博物館に経営戦略が求められるのか 博物館を取り巻く環境は、近年ますます複雑さを増しています。少子高齢化や都市間競争の激化、行政支出の見直しといった社会的変化は、博物館に安定した運営基盤をもたらさなくなりつつあります。さら... -

博物館の価値観とは何か ― 組織文化をかたちづくる信念と行動規範

はじめに:見えない原則としての価値観 近年、「価値観(バリュー)」という言葉が、企業経営だけでなく非営利組織や公共機関においても重視されるようになっています。特に文化施設や博物館においても、ミッションやヴィジョンと並んで「どのような価値を... -

博物館のヴィジョンとは何か ― 組織の未来像を描き出す戦略的視座

導入:ミッションからヴィジョンへ ― 未来を描くということ 博物館は何のために存在しているのでしょうか。この問いに対して、多くの博物館は、自らの「ミッション(使命)」を定めることで、その存在意義を社会に示しています。たとえば、「文化遺産の保... -

博物館の使命とは何か ― 社会的責任と未来への貢献を考える

はじめに 「博物館の使命」と聞くと、どこか堅苦しく、抽象的な印象を抱くかもしれません。しかし、博物館が果たすべき役割を定めるこの「使命」は、単なる理念ではなく、日々の活動の判断基準であり、組織の存在理由そのものを示す根幹です。にもかかわら... -

博物館ボランティアの組織マネジメント ― 協働・責任・制度設計の視点から

支援者か、それとも構成員か?― 博物館組織におけるボランティアの位置づけを問い直す 多くの博物館にとって、ボランティアは日常的に欠かせない存在です。来館者への展示案内や教育プログラムの補助、資料整理やイベント運営の支援など、その活動は多岐に... -

博物館のブランディングとは何か ― 基本概念と戦略的アプローチの整理

はじめに 近年、多くの博物館が来館者数の減少や収入の低下、さらには公共予算の削減といった構造的な課題に直面しています。そうした中で、限られた資源のなかで存在意義をいかに社会に伝え、信頼と共感を得て持続的に運営していくかが、かつてないほど重... -

博物館におけるイノベーションとは何か ― 連携と共創が拓く新たな価値創造

はじめに 現代の博物館は、単なる文化財の保存・展示の場を超え、地域社会に対して新たな価値を創出する拠点となることが求められています。とりわけ小規模な博物館にとっては、限られた資源のなかでいかに社会的役割を拡大し、持続可能な発展を実現するか... -

博物館経営におけるビジネスモデル変革 ― 公共性と収益性のバランスを考える

はじめに 博物館は、社会における文化的・教育的な拠点として長年にわたり重要な役割を果たしてきました。芸術作品や歴史資料の保存と展示、知識の普及、文化遺産の継承といった使命は、公共的な価値として広く認識されてきました。しかし近年、博物館を取... -

博物館の経営改革とは何か ― 公共性・効率性・持続可能性をめぐる戦略課題

はじめに 博物館は、社会の知識基盤を支え、文化資源を未来へと伝える重要な公共機関である。しかし、近年、博物館を取り巻く環境は急速に変化している。人口減少、地域社会の構造変動、観光ニーズの多様化、そして財政制約といった課題に直面するなかで、... -

博物館の経営計画をどう構成するか ― 目標・戦略・評価のつながりを考える

はじめに 博物館は、単に展示を行う施設ではありません。文化資源を守り、次世代へと伝えるという長期的な使命を担いながら、同時に地域社会とのつながりを育み、来館者の多様なニーズに応えていくことが求められています。そのような複雑で重層的な役割を... -

博物館の組織文化とは何か ― 価値観・信頼・学びの共有基盤をつくる

はじめに 博物館の経営や運営を語るとき、私たちはしばしば展示の質や来館者数、財政状況といった「目に見える指標」に注目しがちです。しかし、その背後には、日々の職員間のやりとりや意思決定のプロセス、共有された価値観や行動様式といった、目には見... -

博物館のサービスマーケティングとは何か ― 来館者との関係性を深める体験価値のデザイン

はじめに:なぜ、いま博物館にサービスマーケティングが必要なのか 「良い展示をすれば、人は自然と集まる」――かつての博物館運営では、こうした考え方が広く信じられていました。専門性の高い展示を丹念に準備し、資料の保存・公開に力を尽くすことこそが...